Di Alessandra Durighiello

La pedagogia teatrale del Novecento. Il training dell’attore

In principio era un teatro. Poi un laboratorio. Adesso è un luogo dove spero di poter essere fedele a me stesso … È un luogo dove l’atto, la testimonianza dati da un essere umano saranno concreti e carnali … Dove si vuole essere scoperto, svelato, nudo; vero di corpo e di sangue, con l’intera natura umana, con tutto ciò che potete chiamare a piacere: spirito, anima, psiche, memoria e simili … È l’incontro, l’andare uno incontro all’altro, deporre le armi, non avere paura gli uni degli altri, in nulla. Ecco cosa vorrei fosse il teatro laboratorio. E poco importa che lo chiami laboratorio, poco importa che si continui a chiamarlo teatro. Un tale luogo è necessario. se il teatro non esistesse, si troverebbe un altro pretesto. Jerzy Grotowski

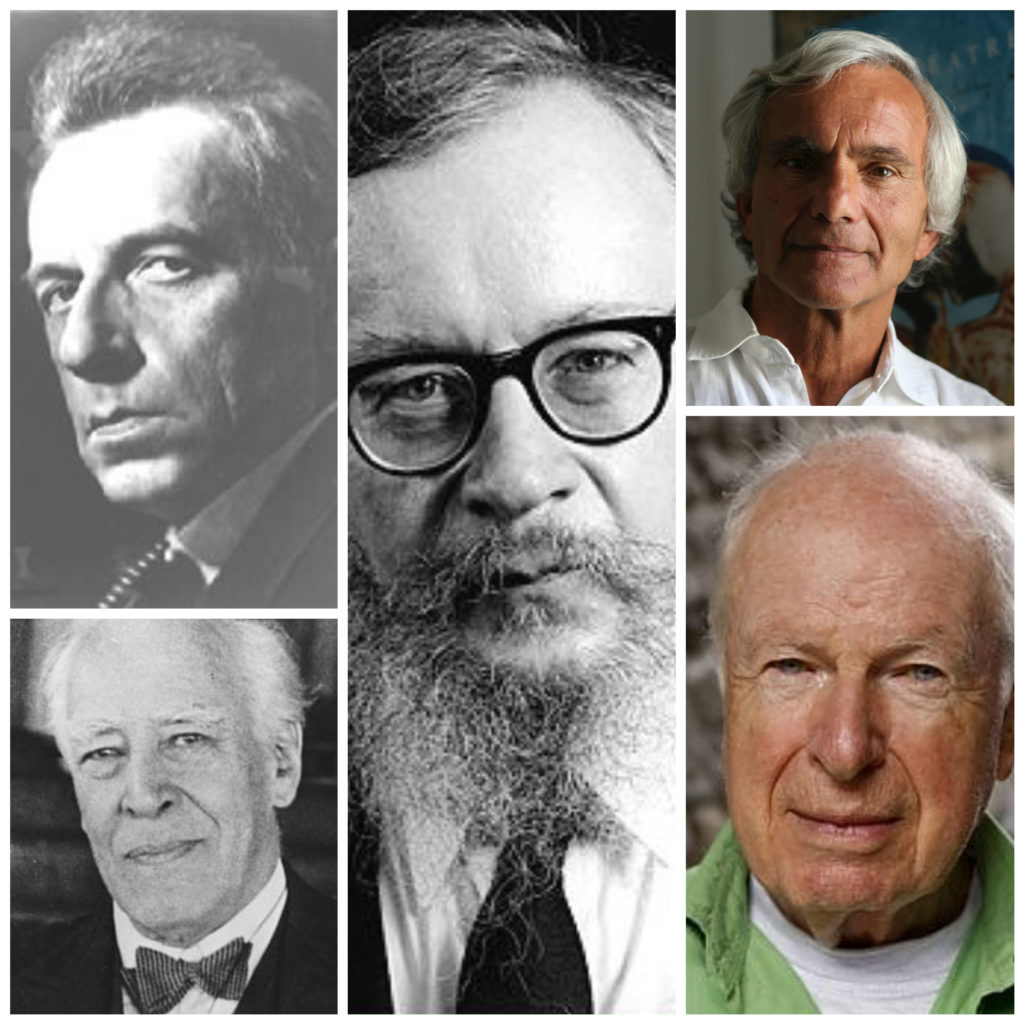

Nel XX secolo il Teatro si rinnova: si prendono le distanze dallo spettacolo ottocentesco, basato sulla recitazione ampollosa dell’attore e sul rispetto ossequioso di regole che inseriscono l’atto drammatico in un’atmosfera irreale, lontana dalla quotidianità dell’uomo e si delineano nuovi percorsi, con l’intento di stabilire un autentico rapporto con e tra gli uomini. Se nei secoli precedenti era stato subordinato al potere politico e aveva subito l’emarginazione dall’ambito del sapere artistico, il Teatro viene finalmente rifondato come Arte, come ricerca, sperimentazione dell’attore, come mezzo e luogo di azione reale dell’attore sullo spettatore a livello fisico, intellettuale, emotivo e comportamentale. Si riscopre la valenza etica e politica dell’arte teatrale e, soprattutto, attorno ad essa si sviluppa un’interessante e complessa metodologia pedagogica che condiziona tutt’oggi la pratica attoriale. Un attore può relazionarsi proficuamente con i suoi compagni di lavoro e con gli spettatori solo se conosce a fondo se stesso e il proprio corpo. Conoscersi, rispettarsi, avere fiducia di sé è importante quanto l’agilità fisica, la scioltezza muscolare e la vivacità vocale, traguardi che si raggiungono con il training e la vita di gruppo. L’attività teatrale non si riduce più alla preparazione dello spettacolo in sé.

Tra il 1913 e il 1917 Vsevolod E. Mejerchol’d prospetta la Biomeccanica Teatrale, un sistema di allenamento globale dell’attore finalizzato a fornirgli la piena consapevolezza di come agisce in scena, una scienza del corpo in cui l’attore è il meccanico e il corpo la macchina su cui deve lavorare. Il lavoro pedagogico di Mejerchol’d prevede che, prima di esibirsi in scena e padroneggiarne gli strumenti e gli oggetti, l’attore debba conoscere il linguaggio del proprio corpo e divide la sua attività in tre fasi: Intenzione, ovvero la percezione intellettuale del compito ricevuto; Esecuzione fisica, ovvero la realizzazione plastica dell’idea dell’attore; Reazione psichica, ovvero l’emersione della vita emozionale dell’attore. Seguendo il principio di riflessologia di Pavlov, sostiene che l’attore debba sollecitare all’estremo i suoi riflessi, ridurre al minimo il processo cosciente, arrivando al punto di agire in un flusso quasi incosciente, spirituale. Mejerchol’d elabora un training complesso per sviluppare l’espressività del corpo: il livello più avanzato è l’etude che inizia e finisce con un movimento caratterizzato da un ritmo dattilico. Come il verso degli antichi greci e latini è costituito da un piede lungo e due brevi, tale azione si compone di una fase dal ritmo lungo, in cui il corpo è alla massima estensione, seguito da due movimenti brevi e uguali, dove il corpo si raggruppa e si distende. Solo costruendo le sue azioni seguendo il processo fisiologico indicatogli, l’attore potrà liberare la sua immaginazione, entrare nel flusso creativo della composizione e realizzare un’atmosfera poetica.

Intorno al 1938, Konstantin S. Stanislavskij conduce uno studio molto approfondito sulla fenomenologia e il significato della recitazione, sulla natura dei processi mentali, fisici ed emotivi che ad essa si connettono. Il suo metodo consiste nello sviluppare la natura personale creativa dell’attore ed educare la sua coscienza. Prevede, innanzitutto, che l’attore accetti se stesso e vada a colmare la grande distanza che sussiste tra l’io privato e l’io creativo. Per poter creare un personaggio, l’attore deve diventare altro da se stesso, far dilatare il suo io privato a io creativo, sviluppare tutte le sue possibilità consce e inconsce; conoscendo i suoi processi interiori, deve diventare consapevole di quello che è e può essere. La realizzazione di un personaggio non è identificazione col personaggio ma un processo di conoscenza del personaggio attraverso di sé e conoscenza di sé attraverso il personaggio. L’attore deve imparare a credere, a costruire, a vivere a sua verità, che è l’unico canale di comunicazione, in un mondo in cui tutto è falso (scene, costumi, trucco, riflettori, pubblico). Apparire o mostrare, non basta, occorre essere.

Con Jerzy Grotowski, l’elemento imprescindibile della pratica attoriale è costituito dalle azioni fisiche che non sono banali movimenti o gesti che sorgono alla luce di un copione; esse sono parti di quel processo di autocoscienza che caratterizza la ricerca dell’attore che utilizza il personaggio come strumento per capire cosa c’è dietro la “maschera”, riscoprendo l’essenza più intima della sua personalità e poterla manifestare. Il teatro è concepito come luogo di provocazione, una sfida che l’attore lancia a se stesso e agli spettatori e che ha un significato solo se permette di abbattere gli stereotipi, le bugie che costruiamo per noi stessi e per gli altri, i limiti generati dall’ignoranza e dalla mancanza di coraggio. Il regista, mettendo a disposizione degli allievi le sue competenze professionali e tecniche, consente ad ognuno di loro di creare il proprio percorso individuale, di mettersi in ascolto con se stesso ma, al contempo, deve lasciarsi guidare e ispirare dagli attori stessi. È un legame personalizzato quello che viene a instaurarsi tra attore e regista, un rapporto di libertà e collaborazione che non presuppone una mancanza di disciplina ma rispetto per l’autonomia degli altri. Nel solco tracciato da Grotowski si inserisce Eugenio Barba: anche nel suo caso il training è un faticoso processo di autodefinizione personale che si manifesta attraverso delle azioni fisiche. Inizialmente tutti eseguono contemporaneamente gli stessi identici esercizi; poi il regista prende atto che ciascuno ha un proprio ritmo mentale e fisico, così il training diventa individuale e gli esercizi, pur rimanendo identici, cambiano di valore e significato. L’attore si autodisciplina, cerca di eseguire le esercitazioni nella maniera più consona alla propria persona e al proprio corpo. Non è l’esercizio in se stesso che conta – per esempio fare delle flessioni o dei salti mortali – ma la giustificazione data da ciascuno al proprio lavoro, una giustificazione che, anche se banale o difficile da spiegare … è fisiologicamente percettibile, evidente per l’osservatore. Attraverso il training l’attore si impegna a ricercare azioni vere, partorite da un’esigenza reale, non necessariamente comprensibili al pubblico ma presenti. Barba si propone anche di ridurre lo scarto presente tra attore e pubblico, tentando di educare lo spettatore ad un approccio più consapevole e partecipativo, facendogli provare molteplici esperienze. Si rafforza l’idea di un’arte teatrale come fenomeno relazionale, di comunicazione.

Non può invece ricondursi un vero e proprio metodo a Peter Brook, ritenendo che ogni attore debba trovare la sua strada dentro di sé. Il teatro rende passato e futuro parti del presente, ci dà una distanza da quello che normalmente ci sta intorno e abolisce la distanza tra noi e ciò che di solito è lontano. Il teatro vive nello scambio che si crea attraverso il dialogo tra l’attore e lo spettatore: affinché possa instaurarsi tale congiunzione comunicativa, è necessario che l’attore impari ad interagire con se stesso, con i compagni di lavoro e con il pubblico attraverso un training quotidiano in cui si alternano esercizi vocali che tendono a preparare la voce mediante un allenamento costante sulla respirazione, sui ritmi delle sillabe e delle vocali, in modo che la parola risulti più incisiva ed esercizi gestuali che, spaziando dal comune riscaldamento allo yoga e al tai-chi, educano l’attore a percepire le intenzioni dei compagni. In Per un teatro povero, Grotowski scrive: Perché spendiamo così tante energie per la nostra arte? Non certo allo scopo di farci maestri degli altri, ma per imparare con loro che cosa debbano darci la nostra esistenza, il nostro organismo, la nostra esperienza personale e irripetibile. Anche Brook sostiene che il ruolo del teatro non sia quello di dare lezioni, di indottrinare il pubblico. Ognuno vive a teatro un’esperienza personale e privata che nasce dalla relazione diretta con gli attori e con ciò che accade sulla scena. Quello che conta sono le domande che lo spettatore si pone all’uscita dalla sala ma non è necessario che le esteriorizzi in qualche dibattito a fine spettacolo (che Brook considera poco interessanti), perché ognuno ha bisogno di un proprio tempo di elaborazione. Il teatro è un viaggio che si snoda attraverso un percorso che è condiviso e allo stesso tempo individuale.

Riferimenti: Grotowski e le azioni fisiche. Per una dialettica tra teatro ed educazione fisica di Mabel Giraldo; L’attore biomeccanico di V. E. Mejerchol’d a cura di Fausto Malcovati; Il lavoro dell’attore su se stesso di K. S. Stanislavskij a cura di Gerardo Guerrieri, Editori Laterza; Per un teatro povero di Jerzy Grotowski, Bulzoni editore; Intervista a Peter Brook del 10 ottobre 2018 realizzata da Alessandra Cava e Chiara Pirri per Artribune.