Il corpo violato nel V canto del Purgatorio.

Di Graziella Enna

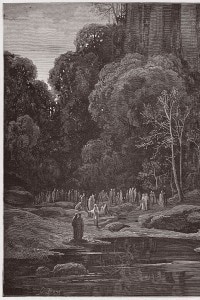

Dante e Virgilio prima di percorrere le cornici o balze del Purgatorio, attraversano l’antipurgatorio dove sono collocate alcune schiere di anime che vi devono dimorare un lasso di tempo definito prima di iniziare l’ascesa di purificazione che li condurrà in Paradiso. Tutte queste anime si affollano intorno a Dante per chiedere preghiere in suffragio. Nei primi versi del canto Dante si è appena allontanato dalla schiera dei negligenti, uno dei quali, indicandolo, si accorge che Dante proietta ombra e, ad alta voce, declama questo fatto inconsueto. Il Poeta si volta al suono delle parole, vede le anime che lo osservano con meraviglia e si ferma indugiando. Virgilio lo rimprovera perché il suo animo si lascia distrarre e irretire a tal punto da rallentare il passo dal mormorio delle anime. Perciò lo esorta a rimanere saldo come una torre la cui vetta non è mai scossa per quanto soffino i venti. Infatti l’uomo nel quale un pensiero germoglia sopra un altro, allontana da sé la meta perché la foga dell’uno sminuisce l’altro. Dante, col volto soffuso di quel rossore che rende l’uomo degno di perdono, si affretta a raggiungere la sua guida. Un punto saliente di questa parte introduttiva è la corporeità di Dante che diventa la cifra del canto, come emerge chiaramente nei racconti delle anime con cui interloquisce che mostrano la nostalgia per il loro corpo perduto. Altro elemento da sottolineare è il rimprovero di Virgilio che vuole allontanare Dante dalle anime dei pigri a pentirsi esortandolo ad un comportamento ineccepibile nel percorrere la via della penitenza da cui l’anima non può sviare neppure un istante. D’altronde il Purgatorio è il regno del pentimento e dell’umiltà, Dante perciò accetta di buon grado il richiamo, si vergogna della sua manchevolezza, seppur veniale, perché la sua volontà deve puntare solo alla meta prefissata.

Io era già da quell’ombre partito,

e seguitava l’orme del mio duca,

quando di retro a me, drizzando ’l dito,

una gridò: “Ve’ che non par che luca

lo raggio da sinistra a quel di sotto,

e come vivo par che si conduca!”.

Li occhi rivolsi al suon di questo motto,

e vidile guardar per maraviglia

pur me, pur me, e ’l lume ch’era rotto.

“Perché l’animo tuo tanto s’impiglia”,

disse ’l maestro, “che l’andare allenti?

che ti fa ciò che quivi si pispiglia?

Vien dietro a me, e lascia dir le genti:

sta come torre ferma, che non crolla

già mai la cima per soffiar di venti;

ché sempre l’omo in cui pensier rampolla

sovra pensier, da sé dilunga il segno,

perché la foga l’un de l’altro insolla”.

Che potea io ridir, se non “Io vegno”?

Dissilo, alquanto del color consperso

che fa l’uom di perdon talvolta degno.

Frattanto, lungo il pendio del monte, in diagonale rispetto ai due poeti, un po’ più in alto, giungono delle anime che cantano il Miserere a versetti alternati e quando si accorgono che il corpo di Dante non è attraversato dai raggi del sole, mutano il loro canto in un’esclamazione di stupore. Due anime, in veste di messaggeri, corrono incontro ai poeti per chiedere informazioni sulla loro condizione. Virgilio risponde loro di riferire alle altre anime che Dante è veramente di carne viva e se loro si sono arrestati per vedere la sua ombra, la sua risposta è sufficiente; pertanto esorta le anime ad accoglierlo benevolmente perché potrebbe arrecare loro un vantaggio. La velocità con cui le anime tornano al loro posto si può paragonare a stelle cadenti che attraversano il cielo sereno nelle prime ore della notte, oppure ai fulmini estivi che solcano le nubi estive al tramonto. Giunte in messo alla schiera, tutte insieme tornarono verso i due poeti come una turba che corre in modo sfrenato. Virgilio spiega a Dante che le numerose anime che si accalcano intorno a loro vanno a pregare lui che dovrà ascoltarle mentre continua il cammino.

Le anime dei trapassati per morte violenta cantano il miserere, salmo di pentimento perché si sono ravvedute solo negli ultimi istanti della loro vita in concomitanza con la tragedia della loro fine sanguinosa. Come le altre presenti nell’antipurgatorio, (scomunicati e i negligenti), vogliono chiedere preghiere in loro suffragio per abbreviare la loro sosta nell’antipurgatorio, ma esprimono una maggiore ansia e affanno, (le due similitudini meteorologiche lo evidenziano), e dimostrano nei confronti di Dante un immediato attaccamento che esprime la nostalgia del loro corpo straziato: egli, unione di spirito e corpo rappresenta ai loro occhi la perfezione e suscita un doloroso rimpianto della loro corporeità ingiustamente violata.

E ’ntanto per la costa di traverso

venivan genti innanzi a noi un poco,

cantando ’Miserere’ a verso a verso.

Quando s’accorser ch’i’ non dava loco

per lo mio corpo al trapassar d’i raggi,

mutar lor canto in un “oh!” lungo e roco;

e due di loro, in forma di messaggi,

corsero incontr’a noi e dimandarne:

“Di vostra condizion fatene saggi”.

E ’l mio maestro: “Voi potete andarne

e ritrarre a color che vi mandaro

che ’l corpo di costui è vera carne.

Se per veder la sua ombra restaro,

com’io avviso, assai è lor risposto:

fàccianli onore, ed esser può lor caro”.

Vapori accesi non vid’io sì tosto

di prima notte mai fender sereno,

né, sol calando, nuvole d’agosto,

che color non tornasser suso in meno;

e, giunti là, con li altri a noi dier volta,

come schiera che scorre sanza freno.

“Questa gente che preme a noi è molta,

e vegnonti a pregar”, disse ’l poeta:

“però pur va, e in andando ascolta”.

Le anime cominciano a parlare rivolgendosi a Dante con una forma di captatio benevolentiae, sottolineando che la sua ascesa avviene non solo con l’anima ma anche con il corpo mortale. Gli chiedono prima di rallentare la sua andatura per vedere se riconosce qualcuno di loro in modo che possa portare notizia di lui nel mondo dei vivi, ma poi insistono nel volere che lui si arresti. Spiegano che le anime lì presenti sono morte in modo violento e fino all’ultimo istante sono vissute nel peccato; nell’istante del trapasso però sono state illuminate dalla luce divina, hanno compreso i loro errori, perdonato i loro nemici riconciliandosi con Dio. Ora li consuma il desiderio della sua vista. Dante osserva con attenzione coloro che lo circondano, ma non riconosce nessuno, però esorta gli spiriti destinati alla salvezza a chiedergli se possa fare qualcosa di gradito per loro. Egli è disposto a farlo in nome di quella pace che, seguendo la sua guida, cerca attraverso i regni dell’aldilà. In questi versi è importante sottolineare una tematica fondamentale non solo del canto, ma di tutto il Purgatorio, cioè la pacificazione delle anime con Dio, con gli uomini e con se stessi, la stessa che Dante viator cerca nei tre regni.

“O anima che vai per esser lieta

con quelle membra con le quai nascesti”,

venian gridando, “un poco il passo queta.

Guarda s’alcun di noi unqua vedesti,

sì che di lui di là novella porti:

deh, perché vai? deh, perché non t’arresti?

Noi fummo tutti già per forza morti,

e peccatori infino a l’ultima ora;

quivi lume del ciel ne fece accorti,

sì che, pentendo e perdonando, fora

di vita uscimmo a Dio pacificati,

che del disio di sé veder n’accora”.

E io: “Perché ne’ vostri visi guati,

non riconosco alcun; ma s’a voi piace

cosa ch’io possa, spiriti ben nati,

voi dite, e io farò per quella pace

che, dietro a’ piedi di sì fatta guida,

di mondo in mondo cercar mi si face”.

Una delle anime inizia il suo racconto dicendo che ognuno di loro si fida della promessa di Dante senza bisogno che faccia un giuramento a meno che qualche ostacolo non impedisca la sua volontà di attuarlo. L’anima parla da sola, davanti agli altri e chiede al poeta, qualora si dovesse recare nella marca Anconetana, situata tra la Romagna e il Regno di Napoli, la cortesia di intercedere per lui a Fano in modo che le persone in grazia di Dio preghino per lui fino a tanto da permettergli di espiare i suoi gravi peccati. Egli era nato a Fano, ma le ferite mortali che ne causarono il decesso, gli furono inferte nel territorio dei discendenti di Antenore, a Padova, proprio dove credeva di essere più sicuro: gliele procurò il tiranno d’Este che lo odiava più di quanto fosse in diritto di fare. Se fosse fuggito verso Mira, una volta raggiunto Oriago, sarebbe ancora nel mondo dei vivi. Invece scappò verso la palude e le canne e il fango lo ostacolarono a tal punto che cadde e in quel luogo vide il suo sangue formare un lago.

Jacopo del Cassero, influente uomo politico di Fano, rievoca i suoi ultimi giorni di vita in un racconto essenziale ma concitato: esprime la sua convinzione di essere al sicuro, ma poi soccombe, vittima del marchese Azzo d’Este a cui egli si era opposto e che a lungo aveva covato la vendetta. Anche Jacopo, pur ammettendo di essere stato oggetto di un odio smisurato non nutre odio e risentimento nei confronti del suo assassino. Il racconto termina con la fuga e i dettagli della sua agonia: ferito si rifugia in una palude ma la vegetazione lo avvolge in un intrico da cui non riesce a sbrogliarsi, muore in un lago di sangue, immagine iperbolica che sottolinea la visione dell’uomo che vede la vita sfuggirgli inesorabilmente.

E uno incominciò: “Ciascun si fida

del beneficio tuo sanza giurarlo,

pur che ’l voler nonpossa non ricida.

Ond’io, che solo innanzi a li altri parlo,

ti priego, se mai vedi quel paese

che siede tra Romagna e quel di Carlo,

che tu mi sie di tuoi prieghi cortese

in Fano, sì che ben per me s’adori

pur ch’i’ possa purgar le gravi offese.

Quindi fu’ io; ma li profondi fóri

ond’uscì ’l sangue in sul quale io sedea,

fatti mi fuoro in grembo a li Antenori,

là dov’io più sicuro esser credea:

quel da Esti il fé far, che m’avea in ira

assai più là che dritto non volea.

Ma s’io fosse fuggito inver’ la Mira,

quando fu’ sovragiunto ad Orïaco,

ancor sarei di là dove si spira.

Corsi al palude, e le cannucce e ’l braco

m’impigliar sì ch’i’ caddi; e lì vid’io

de le mie vene farsi in terra laco”.

Dopo Jacopo del Cassero un altro parlò augurando a Dante di realizzare il suo sogno di pace e di salvezza, se lo avesse aiutato con preghiere efficaci. Appartiene alla casata dei Montefeltro e si chiama Buonconte. Sua moglie Giovanna e gli altri familiari non si curano della sua sorte, per questo motivo egli procede a testa bassa tra quelle anime. Dante gli domanda quale forza maggiore o quale caso fortuito l’avesse portato così lontano da Campaldino così che non si seppe mai il luogo della sua sepoltura. Egli risponde, dopo un’esclamazione di dolore, che alle pendici del Casentino scorre un fiume che si chiama Archiano che nasce sull’Appennino sopra l’eremo di Camaldoli. Nel punto in cui l’Archiano perde il suo nome, fondendosi come affluente nell’Arno, giunse ferito alla gola, fuggendo a piedi e insanguinando la pianura. Lì perse i sensi e morì con nome di Maria sulle labbra, cadde e rimase solo il suo corpo.

Poi disse un altro: “Deh, se quel disio

si compia che ti tragge a l’alto monte,

con buona pïetate aiuta il mio!

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte;

Giovanna o altri non ha di me cura;

per ch’io vo tra costor con bassa fronte”.

E io a lui: “Qual forza o qual ventura

ti travïò sì fuor di Campaldino,

che non si seppe mai tua sepultura?”.

“Oh!”, rispuos’elli, “a piè del Casentino

traversa un’acqua c’ ha nome l’Archiano,

che sovra l’Ermo nasce in Apennino.

Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano,

arriva’ io forato ne la gola,

fuggendo a piede e sanguinando il piano.

Quivi perdei la vista e la parola;

nel nome di Maria fini’, e quivi

caddi, e rimase la mia carne sola.

Egli racconta la verità che Dante dovrà riferire tra i viventi: l’angelo di Dio prese la sua anima mentre il diavolo gli gridava il motivo per cui gli sottraesse un peccatore e perché si portasse via la sua anima per qualche lacrima di pentimento. Pertanto egli avrebbe riservato al suo corpo, privato dell’anima, un altro trattamento. Nell’aria si condensò il vapore acqueo destinato a convertirsi in pioggia non appena sale dove l’aria è più fredda. Quel demonio congiunse la sua cattiva volontà che cerca solo il male con il suo intelletto e suscitò il vapore acqueo e il vento per quel potere che deriva dalla sua natura. Appena giunse la notte coprì di nebbia la valle di Pratomagno fino alle vette dell’Appennino, rese la parte superiore del cielo densa di nuvole cosicché l’aria satura di vapore acqueo si mutò in acqua. La pioggia cadde e quella parte che la terra non riusciva ad assorbire si riversò nei fossi e quando confluì nei corsi d’acqua più grandi, si rovesciò nell’Arno tanto velocemente che nulla poté trattenerla. L’Archiano in piena trovò il suo cadavere sulla foce e lo sospinse nell’Arno e sciolse sul suo petto la croce che si era fatto con le sue braccia quando fu sopraffatto dal dolore per i suoi peccati; lo fece rotolare per le rive e sul fondo, poi lo ricoprì e lo avvolse con i suoi detriti.

A Buonconte non importa più il titolo del suo casato, ora è solo un’anima, la caducità dei beni terreni è ancora una volta sottolineata, (così come avverrà con Giustiniano: “Cesare fui e son Iustiniano”, Par. VI, 9), per di più è scisso dai legami familiari, visto che anche l’amore della moglie si è dimostrato vano. Egli narra con dovizia di particolari la sua morte nella battaglia di Campaldino, a cui partecipò anche Dante, in cui comandava le truppe ghibelline di Arezzo contro i fiorentini. Eroica, nell’invenzione dantesca, la sua fuga con la gola forata, egli corse e infine, stremato, stramazzò al suolo pronunciando il nome di Maria e pentendosi dei suoi peccati. In questa concitata cornice narrativa si colloca la contesa tra l’angelo di Dio e il diavolo che si disputano l’anima del defunto. Terribile la vendetta del demonio, che non accettò di aver perso un’anima per una “lacrimetta”. L’entità infernale scatenò gli elementi per straziare il corpo che, come un fragile fuscello, fu travolto da una violenta e impetuosa tempesta. Anche il maligno ottenne la sua vittoria: riuscì a sciogliere le braccia incrociate, unico segno esteriore del pentimento e a far sparire il corpo per sempre trascinato da vorticosi gorghi e sepolto dai detriti quasi a sancirne una crudele sepoltura.

Io dirò vero, e tu ’l ridì tra ’ vivi:

l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno

gridava: “O tu del ciel, perché mi privi?

Tu te ne porti di costui l’etterno

per una lagrimetta che ’l mi toglie;

ma io farò de l’altro altro governo!”.

Ben sai come ne l’aere si raccoglie

quell’umido vapor che in acqua riede,

tosto che sale dove ’l freddo il coglie.

Giunse quel mal voler che pur mal chiede

con lo ’ntelletto, e mosse il fummo e ’l vento

per la virtù che sua natura diede.

Indi la valle, come ’l dì fu spento,

da Pratomagno al gran giogo coperse

di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento,

sì che ’l pregno aere in acqua si converse;

la pioggia cadde, e a’ fossati venne

di lei ciò che la terra non sofferse;

e come ai rivi grandi si convenne,

ver’ lo fiume real tanto veloce

si ruinò, che nulla la ritenne.

Lo corpo mio gelato in su la foce

trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse

ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce

ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse;

voltòmmi per le ripe e per lo fondo,

poi di sua preda mi coperse e cinse”.

Un terzo spirito, dopo il secondo parla con Dante e lo esorta in modo accorato, a conservare il suo ricordo, una volta tornato sulla terra e dopo essersi riposato dal suo lungo viaggio. Lei è Pia dei Tolomei, era nata a Siena e morta in Maremma, come sapeva bene colui che prima, con la promessa di matrimonio le aveva messo al dito l’anello nuziale prima di farla morire.

Proprio negli ultimi versi del canto, dopo la narrazione della morte violenta di Jacopo del Cassero e Buonconte da Montefeltro, Pia dei Tolomei si mostra con una gentilezza e delicatezza che rivela una femminilità dolce e discreta, chiedendo a Dante, con una sollecitudine quasi materna, di ricordarla presso i vivi. Nel verso che indica due luoghi, in posizione antitetica, si contrappongono nascita e morte, non si accenna all’episodio della sua uccisione che si evince da due sole parole “salsi colui”, riferiti chiaramente al marito uxoricida. Si avverte il dolore tragico della donna in contrasto con la condizione serena e felice di sposa, illusa dalla promessa di matrimonio, suggellata da quel gesto, foriero di un amore duraturo, dell’ “inanellare” con la vera nuziale. Si può notare anche la discrezione della donna che appare ancora più leggiadra nella sua accorata richiesta rispetto alla folla delle anime che si accalcano intorno a Dante. La sua figura rimane indistinta, avvolta nel mistero, nonostante tutte le leggende e i tentativi di interpretare cronache e documenti dell’epoca. La grandezza di Dante si vede proprio nell’essenzialità del ritratto, dipinto di proposito con poche pennellate che rendono la figura indimenticabile pur nella sua essenzialità.

Resta solo una certezza: Pia fu uccisa dal marito e non era venuta meno a quell’amore consacrato dalla vera nuziale e Dante prova un’ affettuosa pietà per quell’”empia virtù d’amor” che le è stata fatale.

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo

e riposato de la lunga via”,

seguitò ‘l terzo spirito al secondo,

“ricorditi di me, che son la Pia;

Siena mi fé, disfecemi Maremma:

salsi colui che ’nnanellata pria

disposando m’avea con la sua gemma”.

Gli elementi che accomunano le tre anime che Dante incontra sono il pentimento e il perdono. Nessuno dei tre, infatti, pur rivivendo le dolorose occorrenze della propria morte e soffrendo per il fatto di essere stato privato della parte corporea, nutre rancore nei confronti di chi l’ha ucciso, non spiega neppure le cause, ormai non hanno più importanza: odio, vendetta, amore sono svaniti, stemperati nel pentimento provato e nel perdono di Dio. Un’ altra consapevolezza, molto più appagante li conforta: un giorno, dopo il giudizio universale le loro anime si ricongiungeranno ai loro corpi per ritrovare la perfezione perduta.