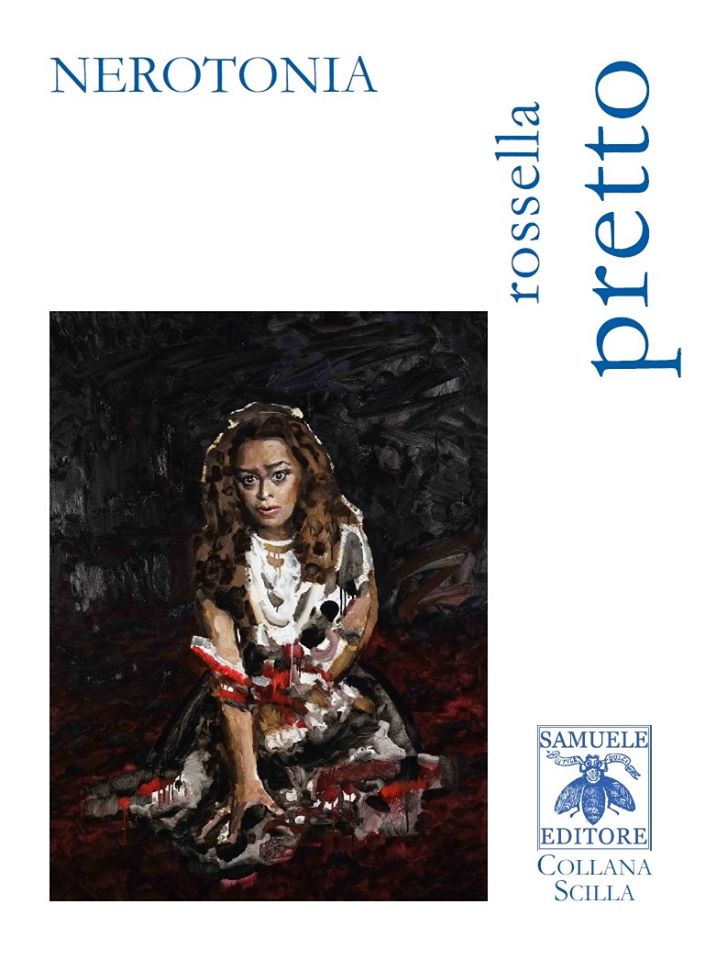

Ringraziamo l’editore e Rossella Pretto per averci consentito la pubblicazione dell’introduzione al libro e una poesia in esso contenuto. Ringraziamo Rossella anche per averci regalato la seconda parte dell’introduzione che rappresenta una aggiunta a quanto compare nel libro.

Geraldine Meyer

Rossella Pretto, Nerotonia, Samuele Editore 2020

Dall’introduzione al libro

Di Rossella Pretto

Perciò non sorrido, o meglio non sorrido sempre e immediatamente, di coloro che mi parlano di Shakespeare senza conoscere l’inglese […]. Non sorrido. Chissà se, in qualche incarnazione precedente, chi mi parla non abbia conosciuto Shakespeare come fu in questo mondo, non abbia parlato con lui nei modi che usava, e non sia, senza che lui o io lo sappiamo, il traduttore invisibile di un grande amico ignorato.

Fernando Pessoa, Pagine esoteriche

Lady Macbeth mi ha sussurrato all’orecchio per anni e nei modi più svariati. Sono profondamente convinta che ognuno di noi sia il frutto delle voci che l’attraversano e che queste voci disincarnate e confuse – volta a volta riconoscibili o meno, attribuibili al passato personale o a quello letterario – prendano spesso il sopravvento sovrapponendo gli eventi e i vissuti, perché possano significare o illuminare la particolare storia che chiede di ripetersi. È un falso, allora, quello che si racconta, che si rimodula dal proprio punto di vista?

Non credo. Né sembra pensarlo Javier Marías, nei suoi libri, per il quale conta non solo ciò che è accaduto realmente, ma anche il possibile, ciò che avrebbe potuto essere. Si prendono in prestito schemi dormienti nella memoria inconscia per riattualizzarli, innervarli di nuova linfa, intima spinta.

O magari è l’eterna storia della maschera che, aderendo al volto, permette di dire una verità che ci appartiene nel profondo e fa sfumare i nostri contorni a vantaggio di un canto ininterrotto: quello che ci riconnette a chi non abbiamo conosciuto, a chi non siamo stati; ma avremmo potuto.

E dunque, in qualche modo, siamo.

Forse ha ragione Pessoa a dire che tutto ciò è il presentimento di un traduttore invisibile.

Cosa rimane dunque di questa mia scrittura?

Rimane quella volta in cui, sul palcoscenico, ho agito per conto di una donna che si frantumava un puzzle di mappamondo contro il ventre; e io ne ho avvertito lo schianto, il punto di non ritorno: «mi sono spinto così avanti / in questo fiume di sangue, che se ora rinunciassi a guadarlo / il tornare indietro mi riuscirebbe penoso quanto il procedere», dice Macbeth.

Rimane la mia avventura mai portata a termine con un attore/regista i cui lineamenti si intravedono tra queste pagine, e che è stata reale occasione di composizione. Ne rimane traccia perché era a lui che parlavo. A lui e non a lui. Ed è un’altra sovrapposizione di volti. Tanti che non li conto più ormai.

Rimangono tutti i tentativi di dar forma a quell’universo macbettiano, le scritture più disparate che porto avanti.

Rimane il fatto che ci ho pensato per anni e ancora non ho finito, perché per troppo tempo ho filtrato tutto ciò che mi è accaduto attraverso questi due personaggi, archetipi di un certo sentire, pensare e agire. Rimane che non me ne libererò mai se non dò loro compimento o un ultimo fiato, come ha fatto Alice Oswald con i personaggi dell’Iliade, i morti in battaglia del suo Memorial.

Rimane che è stato un modo per dirigere il passo dalle tavole del palcoscenico alla mia poltrona, in quello studio in cui, quasi sempre, l’accordo rimane improbabile, perché i sussurri sono troppi e non conducono da nessuna parte. Bisogna saper governare i due cavalli dell’anima, diceva Platone nel Fedro. Nel mio caso i cavalli recalcitranti sono innumerevoli e il mio auriga deve farsene una ragione…

Rimane che la mia laurea è stata scritta su quest’opera che ha poi dormito per decenni, venendomi a trovare solo nei sogni. Ma so anche – grazie a Riccardo III, ad esempio – quanto i sogni possano portare diurno scompiglio.

Rimane il fatto che il contenuto è mio fin nelle viscere e lo comprendo e lo trasfiguro a mio piacimento; che molto di quel dolore è carne e sofferenza e che, seppur opportunamente modificato, è la mia vita.

Rimane che so che cos’è un figlio, pur se un figlio non l’ho, e so che cosa significa privarsene, chiudergli gli occhi con le pietre, dargli sepoltura – anche se solo pochi potranno comprendere a chi mi riferisco, il mio bene più grande. Perché non tutto si può svelare e la gran parte dell’esperienza personale deve rimanere fuori, essere investita da una luce che trascenda i dettagli.

Rimane il fatto che non so che cos’è l’amore e che ne parlo malvolentieri, ben sapendo che è una faccenda seria e che la sua vita e la sua morte sono una cosa sola; e davvero sconvolgente.

Rimane il fatto che sono profondamente grata a chi mi ha portato fin qui, credendoci fin dall’inizio. E anche questo è amore. Che mette e rimette al mondo. Facendoci attraversare quella «riva e secca del tempo» maligna in cui talvolta ci areniamo.

***

si compì il destino,

filato e scandito

da bocche senza fondo,

come baratro storto

e stralunato dell’amore:

la stabile unione

del gruppo solidale

che si squaglia in fazione

io vicino a te, tu a me:

distanti dagli altri

non simili, diversi,

ineluttabilmente altri

ma tu ti ostini a titillarmi

la pazienza, ne fai scalpo

e la tendi più di un arco,

tendi il tuo coraggio

piuttosto e allora sì

che andremo a segno…

tentenni: vuoi

le redini del tuo cavallo

te le cedo io

nel gioco delle parti

e mi consumo

a domandare

ci sarà tempo

reciti, e reciti bene,

ma è l’ambizione

che ti manca che mi sfianca

e dunque a me:

cos’è che manca, che si assenta?

sarà forse il grido della strega,

schiacciato dalla gara

ingaggiata con un uomo,

un dovere imposto

per stare al tuo livello,

usare il cervello…

e tu allora stermina il ferro

e dammi l’uccello

che becchetti sul mio

infinitamente introiettabile vascello

ma lo sappiamo matrimonio è mercimonio

ed io contratto inesausta con te

generale delle nubi indecenti

dei verbosi fumi, con te, mio generale parolaio

ma sei un uomo, tu?