Andare in Over-dose

Di Rossella Pretto

Si nasconde nel ventre della terra, splendida, imponente e nascosta, la città dei nani. Erebor, la loro terra. Fuori, da qualche parte, il male cova. Fino a manifestarsi con le sembianze di un drago incendiario e avido, soprattutto d’oro. È risaputo: Smaug ha fame del prezioso metallo accumulato dall’ingordigia del Signore dei Nani. E così si presenta alle porte, le divelle e si tuffa nel risplendente mare dorato, sfrattando tutti. Abbandonati, ai Nani resta la resistenza. E l’erranza. Perduta la città, perduta la casa vagano arrabbiati. Hanno scavato la montagna trovandone il cuore, nuovamente perso tra le fauci di Smaug.

Così pare anche a me. Abbiamo perso la città. E vaghiamo come se non avessimo riposo. Mai. Stranieri. Abituati a fronteggiare il male. E il brutto. Il disagio e la resistenza ostinata. La rabbia, soprattutto. Per una vita che non è più di miseria. Ma che di miseria ha rivestito l’anima. Siamo stanchi, ormai, di una città diventata selva oscura che contiene tutti i gironi dell’inferno.

Così pare e così sento, ripeto. E parlo per me e di una realtà specifica: il Veneto, Vicenza. Casa. Nuovamente casa. Dopo i tanti anni vissuti a Roma.

«Non si tratta di camminare verso qualcosa, di esplorare nuovi mondi, ma piuttosto di ritornare dove qualcosa è già avvenuto e continua ad avvenire e a chiamarci a sé, con la forza imperativa di ciò che abbiamo già vissuto e che dobbiamo ritrovare, a tutti i costi, in un luogo per dargli un nome», scrive Milo De Angelis nel suo Ritorno, scritto per la collana ‘Le parole della poesia’ della Vallecchi. E la comprendo, ora, a fondo, quella necessità implacabile, la dea greca Ananke.

Bene. Ma una volta rientrata, o ritornata, vi è stato presto lo sconcerto. Non immediato, è vero. Ma infido come un veleno inoculato a piccole dosi e sottopelle. Il degrado, la sporcizia, il brutto alle porte. Ecco Smaug. Alle porte della minuscola città che poteva solo essere coltivata in bellezza. E questo si deve, penso, a una mancanza di visione. Si deve a chi guarda appena al presente e si occupa solo del problema. Non della prospettiva. Una costruzione, certo, la prospettiva. Ma anche quella tecnica che permette di mimare l’esperienza dell’occhio e del mondo, mettendolo in ordine. L’arrivo di Smaug, però, è dovuto anche a un’integrazione deficitaria che oppone l‘uomo all’uomo e che tira fuori il peggio di ognuno.

Tenace deve essere allora lo sguardo che va a scavare le vene della terra, che vada oltre la roccia per ritrovare il cuore della montagna. Abbacinante. Come lo sono gli ideali a cui prestar fede.

Il punto di partenza si colloca sul luogo della caduta, un bordo incanaglito che in sé ha innestata la chance della metamorfosi. Ed eccoci allora alla zona limitrofa alla stazione di Vicenza. Un tempo una sorta di miraggio, l’apparizione della modernità agognata. Palazzi nuovi con comfort impensabili per chi aveva a che fare con un lusso che faceva il paio con la scomodità. Splendidi saloni privi di riscaldamento o caldi abbastanza da annerire i pensieri al fuoco dei camini, che necessitavano di uno stuolo di servitori oggi non più ipotizzabile. In molti, all’epoca, vendettero i palazzi di famiglia per comprare appartamenti in viale Milano e dintorni, durante il boom economico degli anni ’60. Il progresso si faceva spazio e si allungava seguendo la vertigine del grattacielo che farebbe sorridere quelli delle grandi città. Et voilà, l’Everest di Vicenza, quello «che dovunque tu sia, ti ossessiona con la sua presenza», scrisse lo storico dell’arte Renato Cevese. Una sessantina di metri di altezza contro i 127 del Grattacielo Pirelli, ben superati dai 161 del Palazzo Lombardia e dai 231 della Torre Unicredit, sempre a Milano.

Ricordo che, da piccola, a viale Milano andavo per le visite dal dentista. Simbolo della modernità, certo, il quartiere, e fulcro borghese. Poi lo scarto, lo scivolone. Il paesaggio mutato e irriconoscibile. Ad un certo punto succede come nei sogni. Tutto cambia. Come fosse normale. E forse lo è davvero. Ma a livello di sentire, di abitudine si ha bisogno di tempo. Materiale ormai irreperibile.

Oggi però l’Everest è anche il simbolo della ripresa, della riqualificazione. Abitato da professionisti. Come Claudio Bertorelli, architetto e promotore di dinamiche di rigenerazione urbana dove i luoghi dismessi del contemporaneo prendono nuova vita. O meglio, si impongono e si differenziano. In qualche modo prendono parola. Architetto dai capelli d’argento e immancabili bretelle, Bertorelli era anche amico del grande scrittore perso dalla città: Vitaliano Trevisan. Non a caso, attento indagatore del suburbio.

E proprio da viale Milano ha inizio questo mio cammino che gira su sé stesso, che tenta appartenenza alla disperata ricerca di un senso che basti per restare, che plachi lo scontento e trovi bellezza sufficiente per un respiro ancora. Un pasto d’aria. Non nudo ma sognatore. Questo vorrei. Ecco perché le ricognizioni, spesso estemporanee, che andranno a ricomporre un quadro (forse, e lo spero), ma ridaranno anche fiato alla curiosità e al bello, pezzi di una cittadina ingranati sulla riflessione poetica, sulle scoperte, le letture (non necessariamente legate al territorio), su ciò che tenta una fuga maestosa, perché la bellezza accostata a quel che residua dia segni di vita e direzioni per il futuro.

Appartenenza, dicevo. Una parola ostica, difficile da sposare al mio senso di scollamento che desidera invece sperare. Per una volta. Sogno la preghiera e la comunità. Perché negarselo quando tutto dice che non ne vale più la pena, proprio ora e in queste condizioni?

Andare in overdose! Ecco la parola da cui ripartire. E per un motivo… Per creare spazio, più che mai, per la poesia. Lo spazio della differenza e dell’eccesso. Inteso come atto smodato che oltrepassa la misura, permettendo, appunto, la differenza. Ed è dunque da un laboratorio di viale Milano, popolato di torchi in ghisa e cassetti di caratteri mobili, ma anche di opere d’arte, libri e salottini per gli incontri, che si diffonde il contagio. Quello sfuggito al laboratorio di Giovanni Turria: artista, incisore, docente all’Accademia di Belle Arti di Venezia e tipografo.

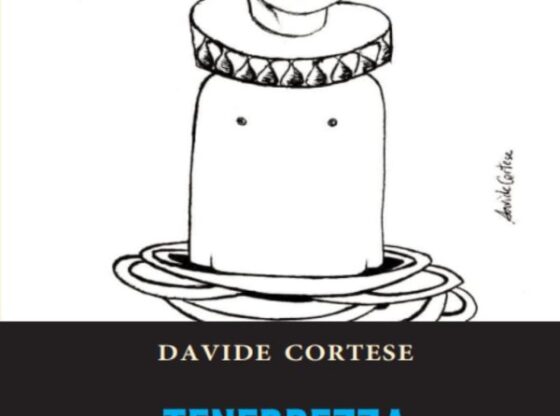

Parliamo del morbo. Del virus che intasa la testa. E crea dipendenza, come una dose nascosta in un cartoccio e infilata sul fondo di un pacchetto di sigarette. Esattamente come le dosi poetiche ideate da Giovanni per Ronzani Editore. Due grammi di poesia in uno scrigno di carta. 5 mini-cofanetti che racchiudono ognuno 5 poeti e il loro decennio di riferimento. Si parte dagli anni ’70 e si finisce con i ’90, con in più altri 5 autori della Ronzani. Un paradiso del senso e dei sensi che sperimenta il tatto su un oggetto godurioso, stampato a mano a tipo impressione e su materiali di rara reperibilità sul mercato editoriale corrente, e si innesta nel regno alternativo della poesia, di cui costituisce una breve sintesi, per quanto riguarda i poeti ormai riconosciuti, ma anche un ponte gettato verso le future generazioni che si affacciano sulla scena del verbo inderogabile.

Non è nuovo a iniziative di questo genere, Turria, dal momento che la serie di Over-dose segue quella di Mono-dose. E non è nuovo anche perché ha curato il festival di poesia di Vicenza dal 2009 al 2013, insieme a Stefano Strazzabosco, poeta dalla voce erosiva che sa di licheni e sortilegi, e vive tra Vicenza e Città del Messico. Insieme hanno portato in città Ives Bonnefoy come Derek Walcott, Edoardo Sanguineti come Manuel Alegre, Adam Zagajewski come Mia Lecomte, senza ovviamente dimenticare Fernando Bandini che a Vicenza era di casa. Tra le iniziative anche quella del ‘Caffè poeticamente corretto’, una meraviglia di cartigli poetici che dovevano sostituire il cioccolatino di fianco al caffè. Nei principali bar del centro.

Ed è allora dalla raccolta poetica scaturita dal Festival di quegli anni che traggo una poesia di Fabio Pusterla come dono per il viaggio che qui ha il suo principio e che, ricordando De Angelis, è già avvenuto e continua ad avvenire.

Terra ritrovata

Per ritrovare la terra occorreva smarrirla, forse,

perdere tutto e poi vagare nel fumo

di città sconosciute, pungenti. Dal gabbiotto

di uno che vendeva girasoli

poteva anche riemergere a sorpresa un antico vascello,

goletta di corno e madreperla, la memoria scomparsa

con le sue vele lacere, ferite da pirata, scogli,

la stiva colma di rane semivive,

pettirossi tremanti. Desolante, consolante,

chi può dirlo? La nave necessaria per solcare

certi flutti inquietanti, l’onda nera degli anni,

i fondali angosciosi.

La nave più impossibile,

l’unica forse in grado di raggiungere

il porfido e il basalto di una costa,

la pace provvisoria di un sorriso.

In copertina Piazza dei Signori a Vicenza, di James Duffield Harding. Foto presa da wikipedia