In picchiata, quei vecchi, sui giorni

Di Rossella Pretto

«Non si torna indietro», è una regola della vita, ma lo si deve dire, o ridire, all’inizio, bisogna ricordarlo, nonostante «tentiamo di rivivere le nostre assenze», scrive l’americano Charles Wright nel diciottesimo libro licenziato, Littlefoot (Crocetti, 2023, pp. 228, euro 18), un lungo poema in 35 movimenti che restituisce il settantesimo anno d’età del poeta come una occhiata lunga, un carrello sui paesaggi e sul tempo che va in dissolvenza e di cui bisogna cogliere le improvvise accensioni, quelle sfuriate della bellezza tramata dal tepore buono della nostalgia, il cielo a sbuffi «una coda di piccola puledra / che il gelo notturno risucchia» – non se ne sente il fruscìo? Non si avverte quella sventaglia finale prima di sparire nel nero? – e il tramonto su cui la puledra lascia le impronte rosa dei suoi zoccoli di nuvole sopra i Blue Ridge… «Se questa fosse la fine, se fosse questa la fine di tutto, / come sarebbe facile finire / nell’avvolgersi e riavvolgersi dell’oscurità. / E poi, dopo, il buio». «And then the dark after that». Un movimento ad anse come tra le spire della vita che si getta nelle fauci del buio. E di cui bisogna serbare memoria. Finché non arriverà la fine. Ma non ancora, perché ancora c’è qualcosa da registrare, da tenere a mente e di cui tenere il tempo, anche così, ritmo che raddoppia la vita nel metro: «Tempo di tirar su la palizzata. / Tempo di riparare il muro e affidarlo alle stagioni». E poi: «Time to retime the timer», e cioè «tempo di reimpostare il timer». Ma che battito, qui, uno zoccolo in percussione, una pendola che scandisce il passo, e il respiro! Una scansione che dà nomi e caratteri ai giorni, il sabato, la domenica, il lunedì. Ma con una domanda di quelle che chiudono, e chiudono il libro, che però è anche una di quelle che accompagnano da sempre, e sono dunque iniziali e iniziatiche, soprattutto per chi tenta di lasciar traccia di sé: «Will you miss me, will you miss me, / Will you miss me, / Will you miss me when I’m gone?» – ti mancherò quando me ne sarò andato? – con le parole musicate di A.P. Carter e la sua Carter Family, gruppo di musica country che scorrazza tra Tennessee e Virginia in cerca di materiale per le sue ballate, come racconta Antonella Francini, curatrice e traduttrice dell’opera, nella sua bella e partecipe prefazione. Una domanda che scantona irrequieta, sghemba, come le foglie dell’acero che stanno «sparpagliate sul prato come Post-it / con messaggi che non capiremo mai»: «bruciano nella loro afasia, / come noi nella nostra, / fuoco rosso, fuoco giallo. // Tutto è musica, diceva il maestro, avendo più di una mezza ragione, / la scomparsa delle cose / si aggiunge al bilancio, / oscura serenità d’accettazione / che si muove come si muove l’acqua, in sé e fuori di sé». L’acqua di tutti i nostri fiumi – com’era Ungaretti? – quella che dà sponda alla memoria, la corrente che scorre in ogni dove aprendo le dighe del tempo e del ricordo, «le correnti dell’Adige, / rotte nel sole». Ecco, allora, la caparbietà di tener dietro a tutto questo movimento, a quel baluginìo rapido sulla cui soglia, forse, si accasa la traccia del mistero che può per un attimo svelarsi, ipotetica, l’epifania voluta e attesa. «Io sono il segno, io sono la lettera. / Sono la lingua che non può scendere a patti». L’impegno è qui. Ma non ci si capisce nulla. «Ecco la tabella di marcia, la password, / non capiamo né l’una né l’altra. / Brulicano sulla nostra lingua come mosche d’acqua. / S’appicciano alle dita, / si sistemano sulle nostre palpebre immobili, / come dovessimo soccorrerle, / come potessimo capire i loro piccoli denti e il ronzio d’ali». Che meraviglia, magari non capire sempre niente in questo modo! Sarebbe una consolazione. Così come quella «pura presenza dell’assenza» che mostra il vento quando si ferma, o le nuvole nel loro apparire/sparire. Siamo in questo evaporare. Fumo che tocca il cuore, impressione di calore di una mano che si appoggia su quel vetro come traccia di vapore. O speranza. Quella di tornare.

Che è il modo di restare e resistere: nella trasformazione. Il modo trovato da uno spirito panteista che vede la manifestazione dell’amore in natura, nel cosmo, negli elementi. Una manifestazione dal respiro grande, vasto di stelle. «Fuori della chiesa, nessuna salvezza, / dice San Cipriano, / fuori della natura, nessuna trasformazione, dico io, nessuna speranza di tornare». Perché lì vi è anche il vuoto e il suo balsamo che spinge alla generazione. È cioè generativo, quel vuoto. Da quel nulla si divincola qualcosa e urge nel vagabondare tra i blu del North Carolina, una carezza, «cavalieri crociati nelle loro tuniche bianche / e croci rosse / come fantasmi fra gli alberi, ma non abbastanza». Visioni e perdite. Non si torna indietro – «there’s no coming back» – si torna però ad ammirare e sperimentare «l’eterna presenza dell’assenza, dove tutto è immobile». E una preghiera nasce, perché no, nasce sempre la mano che vuole congiungersi all’altra: «Signore della luce del sole, / Signore di ciò che resta, Signore di ciò-che-resta-da-fare, / prenditi cura della mia assenza nel cielo, prendimi per mano». Preghiera, dunque, o forse meditazione sulla caducità, sullo splendore: «Mi svuoto nella luce / finché divento mattino».

Tempo di singhiozzi, come quelli dei violini d’autunno della vita che s’avvia fra le foglie secche del tramonto.

E capita, allora, come capita sempre più spesso, che, per il magico volere del dio dei crocicchi, tutti i vecchi si mettano in comunicazione e convergano assieme in picchiata sui tuoi giorni.

Il vecchio Charles Wright che arpeggia i suoi settant’anni in melanconiche e oraziane, bellissime stringhe di versi, struggendosi e facendoti struggere «sotto i dobloni d’oro delle foglie morte dell’acero», dove «l’oltremondo scava la tana, / stanco morto della luce».

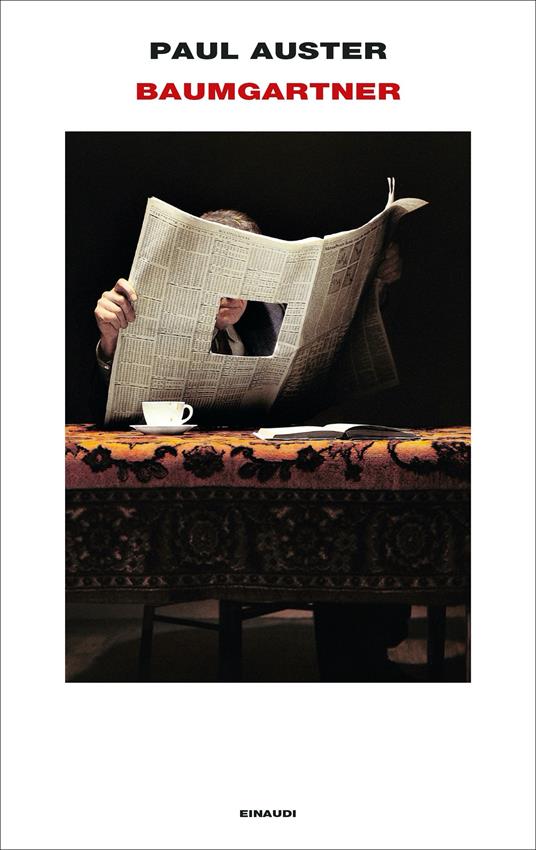

E poi il vecchio Baumgartner di Paul Auster (Einaudi, 2023), un settuagenario professore di filosofia che ha perso la moglie Anna, la quale Anna gli telefona dal «Grande Nulla» pregandolo di lasciarla andare, di sciogliere il cappio del ricordo ostinato, perché è proprio lui «a tenerla in quell’incomprensibile aldilà, quel paradossale stato di coscienza nella non-esistenza, che prima o poi dovrà finire». Cosa rimane di lei, cosa rimarrà di lui che sta compilando un libro con gli pseudonimi usati da Kierkegaard? Rimarrà la scrittura, sì, rimarrà. Un libro di moltitudini, quelle contenute nell’anima, che inizia con gusto e fa divertire per la serie di piccole comiche o tragicomici incidenti che capitano al protagonista e danno alla storia un ritmo sincopato che però rifluisce e si acquieta nelle meditazioni di Baumgartner e nelle pieghe della memoria tra passato e anticipazioni, aprendosi poi al nuovo e terminando la sua corsa sul bordo di un crepaccio. Alt! Buio in scena, si riaccendono le luci in sala. Buonanotte, signori.

E Baumgartner, poi, richiama alla mente C.S. Lewis che, dopo Le cronache di Narnia, dà fiato al suo Diario di un dolore (Adelphi, 1990) – si può farsi una ragione del lutto? – dove è tenace la compilazione, l’annotazione minuta e urticante delle scorribande del lutto che taglia le gambe e fa imprecare quasi al limite della blasfemia, quando si oscilla tra l’insensibilità e l’intontimento di certi attimi in cui ci si sente separati dal mondo come da un velo di cellophane e altri in cui colpiscono forte le stilettate dei ricordi. Perdere qualcuno, perdere la moglie, perdere l’amore… «Perdere l’amore» canta Massimo Ranieri «Quando si fa sera / Quando tra i capelli / Un po’ d’argento li colora / Rischi di impazzire / Può scoppiarti il cuore / Perdere una donna / E avere voglia di morire».

E infine c’è quel grande attoraccio di Anthony Hopkins che perde, anche lui lascia qualcuno indietro, lo fa Nicholas Winton, il vecchio che interpreta, non il giovane che ha salvato tanti bambini ebrei polacchi con l’operazione passata alla storia come “Operazione Kindertransport”, perché non gli è bastato salvare 669 bambini per dirsi a posto con la coscienza visto che tanti ne ha dovuti abbandonare… ma quelle facce no, non può scordarle neanche dopo una vita di piccole e grandi lotte, e ora che è vecchio, anche ora li vorrebbe far salire sul treno della salvezza, il nono mai partito perché fermato dai nazisti. One life (2023), si intitola il film di James Hawes, one life… sarà abbastanza quel che abbiamo fatto? Se lo chiede anche Charles Wright, che vede le vesti dei maestri vagare per la campagna, ma… «Chi può indossarle qui?» Chi di noi è degno di mettere i piedi su quelle orme e procedere, confondersi con l’orizzonte al crepuscolo visto che «In tanto splendore svanisce tutto, anche i nostri nomi, / ogni traccia del nostro essere qui, inspirata dalle labbra della notte. / Non più vicini a loro di così, / le loro tintinnanti pieghe di cristallo davanti a noi, / che dolce suono»?

E quindi: «will you miss me when I’m gone?»… ti chiedi, ma pensando alla città con cui hai inaugurato questa rubrica di beautiness e che ora sei pronta a lasciare mentre sulla volta che chiude piazza dei Signori vengono scarcerate le biglie rosa del tramonto. E ti sbrigli anche tu, allora, caracollante come i tuoi giorni zingari.