“L’anno che Bartolo decise di morire, nessuno si era accorto di niente. Parenti, amici e conoscenti non avevano sospettato nulla di quel che stava per accadere.” Comincia così uno dei libri italiani più belli degli ultimi anni, quello di Valentina di Cesare, L’anno che Bartolo decise di morire.

Con una scrittura antica che sembra arrivare direttamente da quel ‘900 di cui, più si perdono le tracce e più si sente la mancanza, Valentina Di Cesare ci racconta la storia di Bartolo, un uomo buono, custode di un museo che scopre, sulla sua pelle e attorno ai suoi nervi, cosa sia e quanto male possa fare trovarsi sul baratro che separa l’amicizia dalla solitudine. Bartolo, sempre attento e partecipe dei problemi altrui, vive nell’animo quelle crepe e frane che accompagnano la consapevolezza che l’infanzia è finita e che l’età adulta sa essere un teatro di indifferenza, egoismo e incuria dei sentimenti altrui.

I suoi amici, presi ciascuno dai propri problemi, da un divenire adulti che impone scelte e decisioni che, per quieto vivere, spesso non si prendono, non si accorgono che nell’animo di Bartolo sta accadendo qualcosa, che sul suo viso un’ombra sta incupendo il suo sguardo. Forse solo Lucio, l’amico più caro, intuisce qualcosa, ferito anche lui dai tormenti di chi si scopre provvisorio. Ma forse sarà troppo tardi. Perché Lucio darà una svolta improvvisa e drammatica alla sua di vita. E sarà proprio attorno alla figura di Lucio, all’incommensurabile distanza del suo gesto e delle cattiverie che verranno cucite attorno, che si giocherà la partita definitiva. Quella mossa quasi impercettibile eppure violentissima che traccerà un solco tra la condivisione autentica e la chiusura in sé stessi. Per salvare il salvabile.

L’anno che Bartolo decise di morire è un romanzo che non concede sconti, che chiama a gran voce la fragilità dei rapporti umani, quell’arroccarsi sulla difensiva quando sarebbe più urgente spingere il proprio sguardo oltre i recinti della propria vita. Bartolo si sta sfilacciando ma, per pudore, non lo dice. Aspetta. Aspetta che gli amici rivolgano a lui proprio quello sguardo, che dimentichino solo per un istante i loro problemi e che gli chiedano cosa accade. Una domanda. Un punto interrogativo che sia esattamente ciò che, graficamente, appare: un gancio, un appiglio.

A fare da controcanto e da guida, sia al dolore di Bartolo, sia alla vaghezza degli amici (non cattivi, solo umanamente ciechi) un anziano professore, cinico e saggio, che dalla sua solitudine, cercata chissà se per difesa, funge quasi da maestro del coro, da marinaio esperto che, dopo essersi tanto bagnato, decide di stare a riva ad ascoltare.

Ad un certo punto della vita bisogna decidere da che parte stare, bisogna rischiare di combattere, se si vuole la pace, bisogna attraversare il dolore, anche quello degli altri. Infatti: “Non ti assolverà nessuno – dice l’anziano Nino a Bartolo – per questo sentire che hai, pagherai i tuoi debiti, forse anche qualcuno in più, perché chi sente il dolore non fa smancerie e parla dosato […]

È uno scrigno prezioso questo libro, inciso con cura e con una scrittura che a tratti ricorda Pontiggia e le sue metafore oltre che quel vago suo senso di indeterminatezza inquieta. Ne parliamo con l’autrice.

So che non bisognerebbe mai chiedere a uno scrittore il perché di alcune sue scelte ma non posso fare a meno di chiederti a cosa risponde la tua idea di iniziare quasi ogni capitolo con l’incipit che poi è il titolo del libro

La scelta di questo (mi si perdoni

l’inglesismo) refrain che torna all’inizio di gran parte dei capitoli è, credo,

una decisione stilistica del tutto naturale, nel senso che mi appartiene

profondamente. Guardando indietro agli altri miei due libri precedenti, mi

rendo conto di aver inserito volutamente brevi incisi che sono andata poi

ripetendo, quasi come fossero moniti di una coscienza generale e invisibile,

che sta al di sopra della storia e dei personaggi. La ripetizione di alcune

formule è poi caratteristica di generi che frequento molto, come la favola

classica, la fiaba e anche ovviamente il testo poetico. Somiglia un po’

all’effetto della rima, al suo ruolo primordiale: le prime canzoncine che si

fanno imparare ai bambini hanno associazioni di suoni uguali, servono a farli

familiarizzare con la parola. La ripetizione è utile a dare un ritmo buono alla

narrazione, a patto che sia usata naturalmente e non in maniera

programmatica.

Hai evitato di dare una descrizione fisica ai personaggi del libro, in questo avvicinandoti molto a Michele Prisco che preferiva concentrarsi sugli aspetti psicologici. Come mai, per te, questa scelta?

Non ho tratteggiato una descrizione precisa a livello fisico dei personaggi perché quel che mi interessava far venire fuori erano i loro mondi interiori, gli attraversamenti di pensieri, dubbi, ansie, rabbie, paure. Mi interessava e mi interessa molto prima da persona, poi da lettrice e infine da scrittrice, mettere in connessione più le somiglianze che le differenze tra noi, perché sono convinta che siano più numerose le prime. Per questo credo di aver sacrificato le descrizioni, loro in qualche modo avrebbero potuto ostacolare questo tentativo. Questa è la spiegazione che posso cercare di dare, perché la scelta non è stata fatta a tavolino.

La figura dell’anziano professore è quasi di stampo classico nel suo essere una sorta di Virgilio e di controcanto ai pensieri e ai dilemmi di Bartolo. Sembra quasi più la voce della coscienza di Bartolo stesso che non un personaggio reale. Eppure, a tratti, sembra lui la figura principale. Che rapporto hai avuto, tu, con quel personaggio?

Il maestro Nino è un personaggio chiave del romanzo e sì, effettivamente potrebbe essere considerato il vero protagonista del libro. I suoi sproloqui, i consigli non richiesti e talvolta deliranti, i suoi interventi monologanti sono funzionali sia alla trama che alla struttura del testo. La sua, nel romanzo, è forse un po’ la funzione che aveva il coro nella tragedia greca: anche se questa cambiava a seconda degli autori, era spesso portatrice di un pensiero estremo, rivoluzionario, veggente…Comunque, quando scrivo una storia, mi rendo conto di non voler creare veramente un protagonista, non so ancora il perché e forse non lo saprò mai ma se dovessi dare un’interpretazione a questa mia tendenza, direi che nessuno di noi è protagonista di nulla se non della propria esistenza, dunque mi piace sempre fare in modo che l’attenzione sul personaggio “principale” non sia esclusiva poichè il suo è solo un punto di vista. È importante lasciare il giusto spazio anche agli altri, fare in modo che il lettore capisca che se quello è il protagonista è solo un caso. Io sento questa esigenza quando scrivo.

La tua scrittura ha non pochi richiami a quella di Pontiggia, nell’uso delle metafore soprattutto, ma anche, in un certo senso, in una delineazione dei personaggi che pare funzionare per sottrazione invece che per aggiunte. È azzardato dire che Bartolo è quasi una figura “pontiggiana”?

Affiancare un personaggio creato da me a uno nato dalla sensibilità e dal talento di Pontiggia è un’affermazione che non può non lusingarmi e farmi anche assai piacere. Questo per svariati motivi, non ultimo il fatto che lui è uno dei miei scrittori di riferimento soprattutto lo è da sempre, sin dagli inizi, quando non mi era affatto chiaro cosa andassi trovando attraverso lettura e scrittura e quindi non potevo neanche capire che ruolo avessero gli scrittori di riferimento . La sua era una scrittura cristallina, priva di piaggerie e di esercizi di maniera, rispettosa del lettore e della sua intelligenza. La voce di Pontiggia era ironica e insieme sofferente, delicatamente sofferente, senza eccessi, senza clichè, senza finzioni, nitida di quel nitore che solo una pura e disinteressata vocazione possono generare.

Un romanzo che lascia pensare che per non impazzire sia necessario chiudersi agli altri, all’Altro. È così?

Imparare a rispettare se stessi anche e soprattutto nel donare, nell’offrire aiuto e comprensione a chi ne ha bisogno, forse questo può essere uno dei messaggi del libro. E capire che aiutare richiede impegno esattamente come farsi aiutare, e che ambedue le azioni richiedono un distacco dalla nostra dimensione egoistica, dalle comodità e dall’idea che ci siamo fatti di noi stessi e degli altri.

Bartolo, nel libro, di mestiere è custode di un museo. Una scelta non casuale vero?

La scelta, almeno a livello conscio, non voleva essere simbolica ma probabilmente lo è. Far in modo che Bartolo fosse un custode di bellezza, di qualcosa che va protetto, che va preservato al tempo e alle mode, ha forse un significato che nemmeno io conoscevo mentre scrivevo. E questo è il bello dell’essere lettore, perchè se davvero dobbiamo parlare di un protagonista è certamente lui, con i suoi suggerimenti, le sue intuizioni, oscure a chi scrive. E’ il lettore a dover sbrogliare la matassa, lui a cercare di trovare l’uscita dal labirinto, lui a non riuscirci. Il lettore merita rispetto, ascolto, il lettore non è sciocco.

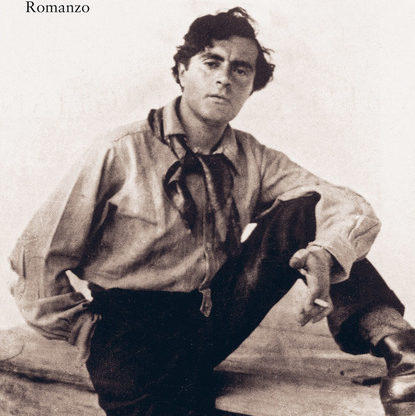

L'anno che Bartolo decise di morire

L'anno che Bartolo decise di morire

Narrativa italiana

Arkadia

2019

106