Casualmente al cimitero

Di Luisa Bolleri.

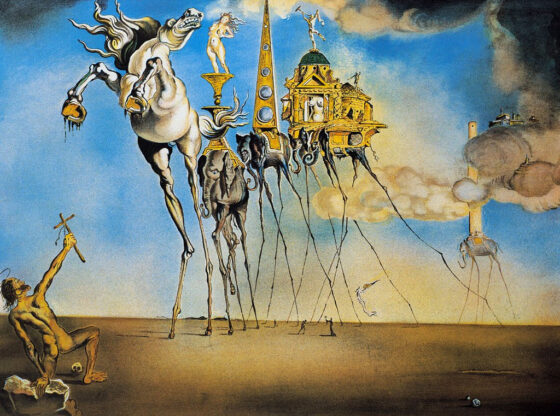

È un tardo pomeriggio di maggio e sto scendendo i tornanti che da San Miniato Alto conducono verso la pianura. Mi trovo nel territorio della provincia di Pisa, quasi al confine con la provincia di Firenze. Sto guidando con la consapevolezza di avere sopra la testa una grossa cella temporalesca. Il cielo è inusuale, sembra un puzzle montato a caso o l’effetto post-apocalittico di un film di fantascienza. La pressione atmosferica sta comprimendo la volta del cielo. L’aria è satura di elettricità. Sono letteralmente folgorata dalla potenza e dalla volubilità del cielo, i cui contrasti tra immense nubi nere e bianche richiamano la magnificenza di una lotta tra Titani. Mi rendo conto vagamente di avere mezz’ora di tempo da poter sfruttare prima del mio rientro a casa.

Affascinata da un inquietante ammasso scurissimo appoggiato sulla cresta delle Montagne Pistoiesi, decido di parcheggiare l’auto per rubare qualche scatto a questo inedito dispiegamento di forze, ma poi quanto vedo circoscritto nell’inquadratura del telefonino non rende né la bellezza né la profondità di campo che è capace di cogliere l’occhio umano. Ogni inquadratura paesaggistica risulta riduttiva al cospetto del vero, al contrario di quanto accade per soggetti non troppo distanti o per i particolari. Mi piace fotografare il mio punto di vista, senza prendere in considerazione né tantomeno costruire in modo fittizio la perfezione, anzi, prediligendo il pathos che le imperfezioni trasmettono, tendendo all’espressione concettuale dell’immagine. Sono una dilettante con pochi mezzi, ma ho idee precise.

Decido di desistere dal fare altri tentativi. Mi guardo intorno e riconosco le mura del cimitero ‘San Lorenzo’ di San Miniato Basso. Sorrido a quella che sembra un’apparizione o un’allucinazione cinematografica che unisca le due situazioni più congeniali al genere horror: il temporale e il cimitero.

Proprio il cimitero intravisto in innumerevoli circostanze mentre percorrevo la strada principale sottostante apre ora il suo varco misterioso a pochi passi da me. L’attrazione è troppo forte e mi dirigo quasi priva di volontà verso l’ingresso. Il cancello è aperto. A una ventina di metri, sul lato esterno, c’è il chiosco di un fioraio, al momento concentrato a sistemare alcune scatole di piante fiorite. Il connubio fiori-morti è qualcosa che mi ha sempre incuriosito, come del resto tutta la rappresentazione della morte nelle varie culture. I vivi ne hanno bisogno. Per loro stessi. I vivi trasferiscono il concetto di finitezza insito nella morte in un luogo di cura, ordine, pace. Un luogo che dia spazio a quanto la vita vera non ottiene mai. Quasi un risarcimento per tanta sofferenza ormai non più disponibile. Come confluire finalmente in questo percorso parallelo tutto l’amore prima negato alla carne, alla parola, all’attenzione.

Percorrendo la breve salita, mi aspetto di trovare un camposanto come tanti, la classica spianata di tombe senza attrattiva, invece l’insieme, proiettato in un’allegorica scalata verso il cielo, mi colpisce con il suo forte impatto visivo e mi fa pensare al Golgota, talmente ripida appare la salita. Davanti a me vedo aprirsi un ampio slargo delimitato da una catena di piccole cappelle tutte della stessa misura, del medesimo stile architettonico, con tre o quattro colori alternati a esprimere grande proporzione, armonia e raffinato senso estetico. All’interno del perimetro la collina al centro si verticalizza in direzione di una chiesa. L’edificio, a quest’ora chiuso, sembra rappresentare l’unico tocco concesso a una certa modernità. Un vialetto lastricato conduce alla chiesetta, tagliando centralmente lo spazio. Altri due vialetti corrono sui lati estremi, destro e sinistro. La superficie rimanente è una marea palpitante di tombe estremamente curate che occupa l’intero terreno. L’impressione è di grande accudimento, non vedo sporco per terra o disordine.

Sono conscia di vivere una sorta di incantesimo irripetibile, con le condizioni atmosferiche più propizie a intersecare la suggestione e il magnetismo della morte con la furia degli elementi. Il vento percepito al suolo, non freddo, sembra voler avvolgere l’aria di presagi, scivolando sulle cose con folate repentine e incostanti. La cupola che mi sovrasta è mutevole, ricorda i quadri di Turner. La natura cavalca masse d’aria in velocità, incupisce i colori raggrumandoli verso una gradazione più scura di grigio piombo, per poi di colpo strappare imprevedibili squarci di bianco puro e di azzurro profondo. Giro lo sguardo intorno, accorgendomi che il caso mi ha concesso un privilegio. Il luogo è completamente deserto, di vivi intendo. Sono sola su questa piccola collina consacrata da tempo ad accogliere i morti, senza alcun timore. Tanta bellezza mi emoziona. Respiro l’instabilità della tempesta, la storia, il peso individuale e collettivo delle vite vissute e ormai concluse, ciò che rimane per noi sconosciuti: i nomi, le date, qualche frase e la cura di chi è stato qui dopo la fine. Mi sento come sedotta e per alcuni minuti rimango ferma, incapace di reagire. A tratti l’avanzata inesorabile del fronte sembra declinare in un vortice, quasi fosse consapevole del luogo in cui si trova, il più adatto per lo sfogo della sua carica dirompente.

Mi si offre l’occasione propizia per dare testimonianza. Devo afferrarlo al volo. Decido di prendere il telefonino e comincio a fare foto. Riscontro le solite difficoltà: tra uno scatto e l’altro devo togliere ogni volta gli occhiali, la luce si riflette fastidiosamente sullo schermo, la borsa mi cade dalla spalla. Ma sono felice o almeno vivo questa euforia come una specie di felicità. Procedo percorrendo il vialetto sinistro in salita, seguendo il percorso in senso orario, osservando le cappelle e le tombe, usando gli occhi come uno scanner a caccia di un’anomalia, di qualcosa che si riveli degno di attenzione e memoria.

Nel rapporto dialogante con la morte di un nostro caro, importante è il simbolo nel quale trasferiamo i nostri sentimenti. La croce in primis, tradizionalmente per secoli l’unico possibile segno nella civiltà occidentale, è considerata il passepartout per l’aldilà. Quindi l’esibizione del potere familiare: la cappella intestata alla famiglia, il pregio della pietra della tomba. Infine il fiore scelto per onorare il dolore. Molti crisantemi, da noi i ‘fiori dei morti’, addobbano i cimiteri in autunno. Invece in Oriente (in Corea, Cina, Giappone), sono considerati simbolo di vita e di felicità.

Le tombe sono di vario tipo, come le croci, in un tripudio di fiori. Alcune croci emergono sulle altre per estro artistico, materiali, grandezza. Si va dal legno, al marmo, al granito, al metallo. Ma il capolavoro è rappresentato dall’equilibrio ottenuto dall’allineamento architettonico di queste cappelle, con caratteristico tetto spiovente a due falde sormontato da una croce e recanti due ingressi, per la maggior parte con arco a sesto acuto. Lo stile gotico, adeguato al luogo sacro, qui si sposa ai colori della tradizione toscana che utilizzano le sfumature del rosso mattone, con digressioni al crema e al bianco. Sono desolata di non avere il tempo per mettermi a curiosare sui nomi e sulle storie che potrebbero emergere. Ho già visitato altri piccoli cimiteri della zona, trovando bambini nati e morti nello stesso giorno, soldati uccisi in battaglia nella prima o nella seconda guerra mondiale e riportati a casa dal fronte, madri morte di parto, bambini stroncati da una malattia, tombe ‘doppie’ contenenti marito e moglie. So che cercando troverei sicuramente indizi preziosi, ma non ho tempo.

Tra le tante unicità che solleticano la mia attenzione noto una croce formata da tubolari di metallo verde con la statuetta del Cristo, diversa da tutte le altre. Mi accorgo che è stata sporcata dalle deiezioni di un volatile e questo fatto rende lo scatto particolare. Per fotografarla con lo sfondo del temporale sono costretta a delle acrobazie. Proseguendo, all’esterno compare in distanza la sagoma inconfondibile della Torre di Federico II di Svevia, simbolo di San Miniato Alto. Cammino, continuando a scattare foto. Mi imbatto in una cappella più grande lasciata aperta ed entro. Al centro incombe una di quelle grosse scale metalliche che servono a sistemare i fiori ai piani superiori dei cosiddetti forni. Sono attirata da un’alta finestra con arco a volta che offre una promettente vista sulla vallata e mi arrampico in cima agli alti gradoni della scala, con tutte le difficoltà precedenti, per scattare alcune foto. Se dovessi farmi molto male cadendo da quassù, mi chiedo se mi troverebbero in tempo per salvarmi. Ma non accade niente, tranne che vedo passare un uomo all’esterno della costruzione e scomparire subito nel nulla. Meglio così, mi dico. Desidero stare nel silenzio, concentrata e sola.

Proseguo la mia visita all’esterno e il mio ‘occhio predatorio’ non può trascurare il fatto che di fronte a me ci sia adesso una cappella sulla cui vetta si stagli una croce spezzata a metà. Molto significativa, mi dico scattando soddisfatta.

Mi accompagna sempre questo clima minaccioso e volubile, magnifico direi, dato anche che non sembra volersi concretizzare in pioggia. Compare in ogni mia foto e alla fine è il vero protagonista. Giungo al punto di partenza e mi accorgo solo allora che di lato all’uscita, attaccata al muro, c’è una bacheca piena di chiavi che dondolano, spinte dal vento. L’atmosfera è davvero incantata, vorrei trattenermi ancora, ma è giunta l’ora del rientro. Mi concedo solo un ultimo breve video a 360° per riprendere l’insieme di tanta bellezza. Sento già il bisogno impellente di tornare in questo luogo, con tutta la calma necessaria. Nessun dubbio sul fatto che ci saranno moltissime altre cose da scoprire.