La cena o l’ira

di Ciro Cuccurullo

Una lunga Mercedes bianca sfrecciava per le strade affollate della città. Sul telaio lustro si specchiavano le luci screziate della sera e le sagome luminose dei palazzi che costeggiavano le corsie, alti fino a perdersi tra le nuvole dense e cianotiche, che coprivano il cielo nero. Alla guida della vettura un uomo distinto, di circa sessant’anni, vestito elegantemente, con un tulipano rosso attaccato all’occhiello con una spilla d’oro. Aveva il volto rado e abbronzato, penetranti occhi di ghiaccio e folti capelli argentini pettinati all’indietro con abbondante gel. Alla sua destra, in un setoso vestito color pesca che risaltava il seno generoso, la moglie, le cui mani, grandi e venose, stonavano con le esili braccia. La donna aggiustava in continuazione lo sfarzoso pellicciotto che le adornava le spalle grosse e ripassava un velo di rossetto rosso sulle labbra carnose, rimpinzite dalla chirurgia. Gli occhi sottili scrutavano il marciapiede, dove una fitta coltre di fumo, che si ergeva da un tombino socchiuso, avviluppava i pedoni. Il cellulare dell’uomo squillò, facendo tremare il cruscotto.

Pronto, Claudio, dimmi, rispose l’uomo azionando il vivavoce e cedendo il cellulare alla moglie, per non distrarsi durante la guida.

Dottore, replicò l’uomo alla cornetta, con una fastidiosa vocina nasale. Dottore, mi sente?

La sento, Claudio. Mi dica, disse pigiando il pedale dell’acceleratore e sorpassando un’utilitaria che tentennava in mezzo alla carreggiata.

Dottore, disse la vocina nasale di Claudio, questa sera abbiamo organizzato una bevuta con l’equipe medica e alcuni colleghi. Gliene avevo già parlato settimana scorsa, ricorda?

Vagamente.

In ogni caso, è dei nostri? Ci siamo dati appuntamento al bar in fondo a Via Achille Mennea, nella traversa dopo l’ospedale, la vocina parlava a fatica, come se avesse appena finito di correre una maratona.

Claudio caro, rispose il dottore accentuando una fasulla voce affranta che sprigionava ipocrisia e falsità, tangibili anche attraverso la cornetta, stasera proprio non posso. Sono stato invitato a cena in un ristorante, qui il dottore prese una pausa scenica alla quale mancava solo il rullo dei tamburi, che si chiama “Sette”, lo conosce?

Dove dottore? chiese Claudio. Un fastidioso ronzio, oltre che al borbottio della berlina teutonica, disturbavano la telefonata.

Sette. Sono impegnato a cena, replicò il dottore scandendo ogni sillaba. spazientito, in un ristorante che si chiama Sette.

Il Sette? Sì. Accipicchia, dottore. È di gran lunga il miglior ristorante della città. Due stelle Michelin e meravigliosa vista sul lago. Complimenti!

Ah sì? chiese, ancora falsamente, il dottore con un ghigno soddisfatto, era conscio di quanto fosse rinomato il Sette, domandò al suo sottoposto se lo conoscesse solo per crogiolarsi nello stupore e nelle sfumature d’invidia tra le pieghe delle parole. La stessa moglie sogghignava contenta, con le labbra polpose che si strofinavano l’un l’altra.

Buon per lei, dottore! Si goda la squisita cena. Se non sono indiscreto, incalzò Claudio, chi l’ha invitata?

Mm, il dottore emise uno strano gemito, come se qualcuno gli avesse infilato un cubetto di ghiaccio sotto la camicia sartoriale. Questa è un’ottima domanda, caro Claudio. Abbiamo trovato l’invito nella cassetta della posta, tra l’altro in una dorata carta filigranata molto elegante. Riporta tutto, nomi dei destinatari, nome del locale, orario, giorno, e persino il cosiddetto “dress code”, la pronuncia anglosassone del dottore lasciò molto a desiderare. Tutto, eccetto il nome del mittente.

Non conosce il mittente? chiese Claudio, mal celando la sorpresa.

Aspetta, te la leggo, replicò il dottore. La moglie estrasse l’invito dalla borsa in pelle di coccodrillo che aveva tra le gambe e lo consegnò al marito, che la aprì staccando le mani dallo sterzo.

Allora, riprese a parlare il dottore, ora ti decanto testualmente l’invito, proseguì mentre con una mano reggeva la lettera di filigranata dorata e con l’altra armeggiava con lo sterzo, con l’auto che zigzagava da una corsia all’altra, tagliata dalle luci dei semafori che penzolavano sopra l’asfalto. Il Sette si trovava nella periferia della città, quindi via via le strade erano sempre più vuote. “Esimio chirurgo Ludovico Grandi, il sottoscritto è lieto di invitarla ad una cena di gala gratuita presso il ristorante due stelle Michelin Sette, il giorno 20 gennaio, alle ore 20:30. È consigliato, ma non obbligatorio, un vestiario elegante. Nella speranza della vostra accettazione, vi offro i miei più sinceri e affettuosi saluti”.

Mm, sospirò Claudio, interdetto, è un invito alquanto anonimo, impersonale, a tratti inquietante, mi permetta di dirlo, dottore.

Sono convinto, replicò il dottore con una volontaria alterigia che tediò Claudio dall’altro capo del telefono, che sia una sorpresa di mio figlio Manuel, che studia cinema a Londra. Ne sono convintissimo. Manuel, come ben sai, è sorprendente e teatrale.

Probabile, annuì annoiato Claudio.

Allora, buona serata, caro Claudio!

Buona serata a lei.

Giovanni Esposito parcheggiò la sua Fiat Punto sgangherata prima del cancello che dava accesso al lungo viale verde del ristorante, rispettando il categorico ordine della moglie, che temeva che gli altri ospiti scoprissero la loro auto disastrata, e di conseguenza la loro condizione sociale. Scesero, ispezionando la radura oltre i pini. La strada era vuota. Giovanni fissava l’auto: il telaio spiegazzato da piccoli urti. La vernice staccatasi, che lasciava scorgere macchie di ruggine. Una chiazza giallognola sul cofano, di quando una volta, a capodanno, un farabutto esplose dei fuochi d’artificio proprio contro la Fiat Punto. Gli interni smunti e sfilacciati. Lo sterzo consumato dal sole. I finestrini graffiati con la chiave da chissà chi, come le portiere. Era veramente un’auto acciaccata quella ma, pensava, che non l’aveva mai abbandonato in quindici anni e, nonostante l’aspetto, il motore era come quelli di una volta, forte, tremendamente forte. Non l’avrebbe cambiata. Non gli importava delle insistenze della moglie e della figlia Rebecca, in gita con la scuola quel giorno. La Fiat sarebbe rimasta, pregava che sparissero le due donne dalla sua vita. Era un umile netturbino, fiaccato dall’esistenza, in procinto di scrollarsi dal groppone il fardello del mutuo che fece trent’anni prima per acquistare la casa dove quelle due lamentose abitavano. Non voleva subordinarsi ad una nuova schiavitù, per un’automobile per di più. Cammina, forza, disse la moglie. Il vestito nero le affilava il corpo carnoso, non le caviglie tracagnotte, che vibravano sugli alti tacchi delle scarpe che comperò per il battesimo del nipotino, tre anni prima, e non aveva mai più calzato. Non perché non avesse voluto ma perché le occasioni di rilievo furono pressoché inesistenti.

Giovanna, stai calma, avvertì il marito.

Eh. Per colpa tua devo scalare questa ripida salita, maledizione!

Ingrata, sbuffò Giovanni, ricorda che sull’invito c’era scritto “Esimio signor Esposito Giovanni”, non dimenticarlo questo. Se ceniamo in questo lussuoso ristorante è sempre grazie a me! Capito? lamentò, irato. Si fece rosso come un pomodoro, Giovanni. Respirava duramente, il corpo sacripante parve dilatarsi. La moglie si voltò a studiarlo, una volta di più. Muscoloso come un rinoceronte. La testa enorme, come quella di un cinghiale. Le spalle taurine che tiravano la camicia. La pancia, dura per l’alcol, che premeva i bottoni. Le mani, sconfinatamente grandi. Ciclopiche. Callose e indurite da anni di pugilato dilettantesco, che gli avevano anche deformato il setto nasale. Giovanna pensò che l’uomo che aveva sposato, nella penombra di quella porzione di strada male illuminata, rassomigliava ad un animale. Un orso.

Non dimenticarlo, concluse la sua accusa Giovanni, senza essere stato ascoltato. Scalarono la strada, illuminata ad intermittenza da eleganti lampioni che proiettavano sferiche luci gialle. Oltrepassarono il cancello e percorsero l’elegante viale, costeggiato da rettangolari siepi verdeggianti e luminarie a cilindro, con l’asfalto liscio e buffi segnali stradali che indicavano l’ingresso del ristorante. Avvistarono la futuristica struttura del Sette, fatta di alte pareti e larghe vetrate, che lasciavano intravedere l’elegante salone. Una lunga fila di sagome affollava la porta d’ingresso; attendevano l’apertura. Nelle tenebre, pensò Giovanni, le persone sembravano manichini senza vita, le cui ombre erano ingigantite dal lucore lunare fino alle rive del lago, poco distante dal viale, le cui acque formavano una piatta tavola plumbea.

Ei, Giovanni richiamò l’attenzione del marito trattenendogli il braccio, stropicciandogli la giacca. Dimmi, disse Giovanni, malinconico. Hai visto chi c’è?

No.

C’è il dottor Ludovico Grandi, il miglior chirurgo della città! Primo della fila ovviamente. Con la seconda moglie, una donna veramente fortunata, disse con un’invidia che aveva il gusto della rassegnazione. E subito dietro di lui, guarda lì, continuò la donna ghermendo il braccio del marito con maggior vigore, come fosse una bambina che supplicava il padre davanti ad un negozio di giocattoli. Fulvio Sarti, professore universitario. Spesso va pure in televisione, ospite del programma della domenica pomeriggio. È famoso. È un personaggio famoso!

Ma tu, chiese Giovanni, il cui volto era irrigidito dal dubbio, come fai a sapere tutte queste cose?

Ma amore, disse lei canzonandolo, Facebook!

Sarà, replicò il marito già disinteressatosi, ma continuo a chiedermi cosa ci facciamo noi qui.

A volte, caro mio Giovanni, non bisogna porsi troppe domande. Bisogna solo approfittare della fortuna che gira, esclamò la donna. Prima di raggiungere la fila si fermò, prese il cellulare e si specchiò nello schermo accecante. Non era bellissima, lo sapeva, ma era in grado di risultare seducente gli occhi degli uomini della sua età. Lo sguardo vispo, il naso aquilino sessualmente attraente, il seno corposo e abbondante, erano caratteristiche che la rendevano desiderabile. Quella sera voleva esserlo. Non si sa mai, riflesse maliziosamente, stasera potrei trovarmi un amante con le tasche piene.

Esimio signor Guglielmini… Marco Guglielmini, piccolo programmatore informatico, non voleva accettare l’invito. Per natura era diffidente e guardingo, mai avrebbe acconsentito ad accettare un invito in forma anonima. Era stato convinto dalla madre. Non esci mai, Marco, gli aveva detto la madre. Una cena di gala male non ti farà, magari conoscerai anche qualche bella fanciulla degna del tuo animo buono. Mai dire mai nella vita, come ti dico sempre, sorrise. E poi, riprese la madre di Marco dopo una lunga pausa, dove scrutava l’espressione spaesata e imbarazzata del figlio, riflettici, quando ti ricapita più di cenare al Sette? Marco, come in tutta la sua vita, si lasciò travolgere degli eventi. Acconsentì alla cena, controvoglia; così come rappresentava un esempio lampante di ragazzo che non accetta inviti dagli sconosciuti, allo stesso modo era la personificazione della staticità. Non prendeva mai una decisione con fermezza, e tutto ciò che accadeva nella sua, non esaltante, esistenza era il frutto del caso o delle pressioni della madre, mai doma ad accettare la personalità schiva e passiva del figlio maggiore, specialmente perché il figlio minore, Luca, era l’opposto. Perfetto nella sua meravigliosa impulsività e intraprendenza. Fu accompagnato dalla madre. Per tutta la durata del viaggio si domandò perché fosse stato invitato uno come lui, che l’ultima chiacchierata con un estraneo l’aveva avuta due mesi prima, con il bigliettaio della stazione, e camminava sempre con le cuffiette, anche quando non ascoltava musica, pur di evitare di poter essere coinvolto in nuove conversazioni. Mogio, salutò con un cenno la madre e raggiunse la fila. Basso, con la testa a forma di lapide, pelle pallida e lucente, occhi piccoli e comuni, sguardo perennemente assente, nessuno si accorse della sua presenza. Un anchilosato e funereo cameriere spalancò le grandi porte, placcate in oro. Alto e smilzo, gli occhi smeraldini erano circondati da profonde e opache occhiaie che lì assorbivano, come buchi neri. Le figure chiassose che componevano la fila, come formiche che si accalcano sopra una briciola di pane, avanzarono verso il ristorante, a capo fila il chirurgo Grandi, che impettito si pavoneggiava; dei presenti credettero che fosse lui, il magnanimo benefattore. Tra le teste oscillanti, Marco ne vide una, quella di una ragazza dai capelli scuri, che gli era familiare. La ragazza si voltò e Marco riconobbe le labbra spesse, il naso appuntito, gli occhi color nocciola. Fu convinto di averla già conosciuta. Si scervellò, come fosse davanti ad un giudice che gli chiedesse di ricordare i dettagli di una losca vicenda. Non ci riuscì. Pensò che forse fosse una vecchia fidanzata di qualche suo amico sparito nel tempo. Ma erano anni che non aveva più amici, ricordare era impossibile. Entrò per ultimo nella grande sala, nervoso. La stanza era illuminata da nivee luci proiettate da ampollosi lampadari di cristallo a forma gocce d’acqua, che penzolavano dal soffitto, irradiando il perfetto parquet. Il soffitto, a sua volta, era decorato da sfarzosi dipinti di stampo ottocentesco che riguardavano, perlopiù, temi religiosi, angeli e bucolici paesaggi. Tende seriche incorniciavano le lunghe vetrate con i drappi intessuti d’oro; vibravano anche se, nella sala, non penetrava un soffio di vento. Sedie arcuate, con le spalliere azzimate da inserti di seta floreali, circondavano pesanti tavoli di legno, tutti tondi, sopra i quali erano state posizionate delle targhette di metallo che indicavano i nomi degli ospiti. Il cameriere del ristorante, con un ghigno demoniaco, chiese alla gentile platea di accomodarsi nei rispettivi posti, facendo risuonare un campanello. Poi sparì. Lo stridio delle sedie che grattavano il parquet e il brusio inibito dei commensali si diffuse per la sala. Tutti si scrutavano interdetti e, pur essendo adulti e vaccinati, apparivano come studenti al primo giorno di scuola, curiosi di conoscere i compagni di classe. I ricchi, tra cui il tracotante Cristiano Cesari, imprenditore edile dal volto cotto dal sole e lo sguardo arcigno, fissavano il popolino con disgusto, il popolino scrutava i ricchi con prostrazione e disagio. Il misterioso nesso che li legasse, li attanagliava tutti. Ritornò, araldico, il cameriere, invitò ancora una volta gli sbizzarriti ospiti ad accomodarsi, anche se il tono imperioso non mascherava un ordine categorico e burbero. La platea obbedì, ammutolendo. Il ricco Cristiano Cesari distinse tra la fiumana solo tale Alberto Santini, un fabbro. Lo conosceva perché Alberto, prima di mettersi in proprio, anni prima, era stato un ragazzo preso dalla strada nella ditta Cristiano. La vista del fabbro, che non era cambiato di una virgola, eccetto la lunga barba sale e pepe, scombussolò l’imprenditore. Si interrogò su cosa vincolasse lui, tra gli imprenditori più ricchi della città, degno certamente del Sette, e quel piccolo e insignificante fabbro, che si barcamenava per arrivare alla fine del mese. Sono sinceramente confuso, disse Nevio Neri, ingegnere chimico, alla moglie Giordana, docente di storia dell’arte al liceo classico.

Perché siamo qui?

Amore, non saprei. Suppongo che lo scopriremo presto, replicò la donna, toccandosi i lunghi orecchini d’oro, regalateli dalla anziana nonna Giordana, che sbucavano dalle ciocche flave e fitte. Godiamoci questa cena stellata, no? È per questo che siamo qui. Corretto?

Corretto, amore, rispose Nevio, che era un uomo di bell’aspetto, sulla quarantina, con turchini occhi tondi, zigomi angolosi e mento appuntito, dell’uomo che non deve chiedere mai. I coniugi si divertirono ad analizzare gli sconosciuti commensali, come fossero due agenti. Poi i loro sguardi si incrociarono, sorrisero. D’improvviso, Nevio rabbuiò. Giordana se ne accorse. Erano una coppia affiatata, di quelle che si amano come il primo giorno e si leggono l’animo vicendevolmente, senza parlare. Attirò l’attenzione del marito, dandogli un colpetto sotto il tavolo.

Ei, interrogò Giordana. Non avremmo dovuto farci due ore di macchina per venire qui. Non conosciamo nessuno, la nostra presenza stride, disse l’uomo gettando occhiatacce a due donne sedute di fronte, che parevano sorelle.

Non l’hai notato, sorrise la moglie.

Cosa?

Siamo tutti sconosciuti.

Si? Da cosa l’hai capito?

La donna annuì, sorridendo. Luisa Cortese colse un momento di distrazione per specchiarsi nel calice di cristallo sopra il suo tavolo. Era una donna dal fascino mediterraneo. Pelle olivastra, orientali occhi verdi e fluenti capelli neri, che facevano risaltare le labbra carnose, che lei puntualmente mordicchiava per sedurre. Non per ammaliare qualcuno in particolare, adorava essere guardata e non faceva nulla per nasconderlo.

Ciao, posso disturbarti? le chiese una donna al suo fianco, dai tratti spaventosamente simili. Sembravano quasi due gocce d’acqua, due sorelle. Le differenziavano solo le labbra, che la donna aveva finissime, e i capelli, tagliati a caschetto e con tonalità meno scure.

Certo.

Piacere, sono Monica, Monica Mancini.

Piacere mio, Luisa Cortese, rispose Luisa, senza prestare attenzioni, infastidita da quella presenza che pareva il suo alter ego. Le loro mani smunte si strinsero.

Sono una psicologa, esordì Monica. E non ho la più pallida idea del perché sia qui, sorrise.

Sono una maestra di filosofia e… anch’io, sorrise, non so perché sia qui. Non conosco nessuno dei presenti, confessò Luisa. Ma, sinceramente, una cena al famoso Sette non si poteva rifiutare!

Assolutamente no! Abbiamo già una cosa prima in comune, ironizzò la psicologa, siamo qui per il cibo. Le due donne cominciarono una lieta conversazione, sui più disparati argomenti, quelli banali, utili per ogni occasione. La famiglia, l’amore, il sesso, il lavoro, l’emancipazione, la guerra scoppiata ad est del mondo, il ruolo della donna nella società e l’ultima borsa alla moda; cose di questo genere. Furono interrotte dalla melodia proveniente dagli altoparlanti posti agli angoli della stanza, che sembravano dei piccoli televisori, di quelli vecchi e il tubo catodico ingombrante. L’armonia soave era quasi impercettibile, come il ronzio di una mosca che prima si avvicina e poi allontana. Si intensificò in modo crescente, finendo per accavallarsi al brusio.

Violino, esclamò Luisa, alzando la voce, rispondendo come se qualcuno glielo avesse chiesto. Mosse anche la testa in direzione degli altoparlanti e sfilò le ciocche di capelli corvini, per far sì che le sue orecchie piccine potessero udire meglio. Suonato anche discretamente, devo dire. Una melodia che mi risulta familiare…

Adoro il violino, replicò la psicologa, è il mio strumento preferito. A seguito di una breve e lacunosa disquisizione sul violino, Luisa concluse, spalancando la bocca carnosa in un sorriso profondo.

Sai Monica, il mio ex marito era un violinista.

Ah sì? Annuì. Luisa, controbatté la psicologa, non ho avuto la fortuna di sposare un musicista, nonostante gli artisti in generale esercitino in me un fascino irresistibile. Però, pensandoci, tempo fa, anni credo, ebbi un brillante paziente che era un violinista. Un bel ragazzo, dai capelli ricci e il volto fanciullesco. Un tipetto strano, proseguì, sempre irrequieto. Di quelli che si sentivano il mondo contro.

Stai descrivendo il mio ex marito? scherzò la maestra di filosofia. Come si chiamava il tuo artista, bello e dannato? Magari era proprio mio marito. Il mondo è piccolo! Le due donne risero di gusto. Sguazzarono in quella, presunta, banale coincidenza, d’altronde accaparrarsi un valido, per quanto effimero, argomento di discussione, era oro colato in quella stramba situazione. Tutti gli altri commensali, a differenza di Luisa e Monica, squadravano la sala con fare cauteloso, tutti a sentirsi inappropriati, chi per eccesso chi per difetto.

Ci sarebbe il segreto professionale, ammiccò serafica la psicologa, le mani accarezzarono il collo lungo e gracile, cinto da una collana di perla. Ma… sono troppo curiosa! Posso confidartelo, a patto che tu mantenga il segreto. L’inquietante cameriere, felino, servì per ogni tavolo una bottiglia di costosissimo champagne, già stappato. Le mani scheletriche versarono il liquido giallo nei calici, per poi estrarre dalla tasca i tappi di sughero e porli, a mo’ di decorazione, al centro delle tavole. Si destreggiava tra i tavoli come un ballerino, ad una velocità supersonica, inumana, a tratti meccanizzata, come fosse un robot.

Segreto tra donne allora, disse Luisa allungando il mignolo ossuto della mano destra e, con la sinistra, prendendo il calice e porgendolo verso la psicologa.

Segreto tra donne, replicò la psicologa, intrecciando il mignolo con quello della commensale e impugnando il proprio calice. Brindarono. Il tintinnio fece voltare tutti i presenti e, questa attenzione, compiacque le due neo amiche, che si adocchiarono, complici.

Il mio paziente, annunciò, prendendo fiato, come se stesse per dire qualcosa di importante, si chiamava Marconi. Il nome in questo momento mi sfugge… forse Domenico. No! Non era Domenico…

Francesco? chiese Mena, con il volto contrito.

Si! Francesco Marconi? Si, come diavolo hai indovinato?

Beh, è un po’ inquietante, esclamò la maestra. È il mio ex marito.

Sei seria?

Si. Santiddio, borbottò Luisa, che strano modo di scoprire che il mio ex marito andava dallo psicologo. Le due donne passarono da allegri sorrisi a facce seriose e turbate. Ora si guardavano con distacco e una punta di sospetto. Si trattava di una coincidenza, senza dubbio, però pungente come le ortiche. Le espressioni sbigottite, infatti, non erano dovute esclusivamente al fatto che entrambe conoscessero quel tale, ma agli aneddoti che rammentarono a seguito di quel fortuito evento. Entrambe avevano un trascorso burrascoso con l’uomo. Luisa lo aveva tradito con il suo allenatore di tennis e, sostanzialmente, gli aveva rovinato la vita, mandandolo sul lastrico. Monica, invece, chiamò la Polizia quando Francesco diede di matto, vandalizzandole l’ufficio e accusandola di non prestare attenzioni alle sue gravi problematiche. L’uomo scontò tre mesi in un penitenziario. Prima di quella conversazione, per entrambe, il violinista era un ricordo sbiadito e confuso ma, quelle poche chiacchiere, riesumarono ricordi fastidiosi come la punta di un ago nelle scarpe. Ebbero la tentazione di parlarne, ma desistettero.

Scusate, intervenne Nevio Neri. Avete detto Francesco Marconi? Le donne si voltarono verso lo sconosciuto, di bell’aspetto, che stringeva la mano di una donna al suo fianco.

Lo conosce? squittirono entrambe con gli occhi che si dilatarono, come se avessero ingerito delle sostanze stupefacenti.

No, non di persona. Ma, per mia sfortuna, qualche mese fa ci ebbi a che fare. Ebbi un tamponamento, con questo Francesco Marconi, confesso, per mia colpa. Dimenticai di azionare la freccia di direzione. Mi scusai e gli foriiì tutti i miei dati, senza fiatare. L’uomo, però, era fuori controllo. Ricordo ancora il volto rosso, il collo venoso, gli occhi spiritati, continuò Nevio, stringendo la tovaglia ricamata con le dita della mano libera. Mi insultò pesantemente, e si avvicinò minaccioso. Il confronto purtroppo degenerò presto in un litigio e, ahimè, venimmo alle mani.

La picchiò? incalzò Luisa con sadica curiosità.

Sono vent’anni che pratico judo e karate. Fui io a picchiare lui, sorrise amaramente. Sono una persona estremamente pacifica, fui addolorato di lottare, ma, capirete, mi costrinse.

Perdonatemi, disse un uomo che transitava di lì, Giovanni Esposito. Avete nominato Francesco Marconi? Ho sentito bene?

Si, risposero in coro le donne e l’uomo. Lo conosce anche lei?

Stavamo nella stessa classe alle scuole superiori, la IV B, prima che mi bocciassero. Lo ricordo bene, era il mio compagno di banco. Il cameriere anchilosato tornò, interrompendo la conversazione. Si innalzò, reggendo un calice vuoto, sopra una fastosa poltrona floreale. Parlava con tono regale. L’espressione tetra era scomparsa. Non sfoggiava più occhiatacce cagnesche né si atteggiava con aria infastidita. Blaterava con delicatezza e agitava le braccia come un gentile predicatore, che voleva indorare, con la dedizione del buon padre di famiglia, il nuovo insegnamento.

Signore e signori, vi prego di concedermi la vostra attenzione, esordì ticchettando il proprio anello d’oro sul calice vitreo, il vostro mecenate, ovvero colui che vi ha cordialmente invitato questa sera, è in ritardo, disse spalancando le mani, proprio come un prete sull’altare. Però mi ha telefonato, pregandomi esplicitamente di cominciare questa cena, e di farlo con un brindisi. Contestualmente al suo appello una ciurma di camerieri, con grandi cappelli a coprirgli i volti, entrarono con squisite pietanze e servirono i commensali.

Un brindisi, parole del mecenate, all’amore, alla felicità, alla vita! Il cameriere sollevò il calice vuoto. I commensali seguirono, pregustando le bontà sui piatti di cristallo.

Spero, proseguì il cameriere, che la cucina del Sette possa soddisfare i vostri fini palati. Sono sicuro, concludo, che quando conoscerete il benefattore di questa serata esulterete dalla gioia. Buon appetito. Gli ospiti mangiarono con piacere le deliziose vivande. Si creò un clima festoso, rilassato. Ciarlando, del più e del meno, fu ripreso il discorso della strana coincidenza relativa al signor Francesco Marconi. Le bocche e gli occhi degli ospiti si spalancarono quando fu constatato che ogni singolo ospite avesse qualcosa a che fare con lui. I commensali si strinsero, come in una riunione, e tutti presero parola, raccontando del proprio legame, più o meno stretto, con Marconi. Nevio ribadì che l’aveva conosciuto a seguito di un incidente. Mena che era stata sua moglie. Monica la sua psicologa. Fulvio il suo professore, che gli aveva fatto lasciare l’università dopo una lite. Marco il suo vecchio migliore amico, fino a quando non litigarono per una bugia detta da quest’ultimo e smisero di parlarsi. Cristiano Cesari era stato il suo primo datore di lavoro, che aveva sfruttato un piccolo errore, dell’inesperto Marconi, per licenziarlo e non pagargli quattro mesi di arretrati. Il rinomato dottor Grandi il suo medico, sempre annoiato e superfluo, che male gli aveva curato un’appendicite. Giovanni il compagno di classe, che si prese gioco della sua corporatura esile per un intero quinquennio. Alberto il fabbro, invece, era stato contattato due anni prima da Marconi per costruirgli la ringhiera del terrazzino di casa. Quest’ultimo, però, dopo aver ottenuto un importante lavoro per un albergo a quattro stelle, non fece altro che posticipare la realizzazione della ringhiera, rifiutando ogni telefonata di Marconi, salvo poi abdicare, undici mesi dopo, giustificandosi con il fatto che, oberato, non era in grado di potergli soddisfare la richiesta. Così via, più di sessanta persone trovarono un legame con Francesco Marconi. Nella stanza, però, ve ne erano quasi il doppio, contando coloro che avevano accompagnato i sessantatré prescelti. L’ultima fu Mena, una ragazza, forse già donna, dall’aspetto sbarazzino e pimpante: ruvidi capelli neri, occhi castani e fanciulleschi, sempre tesi alla provocazione beffarda, nasino alla francese adornato da un finto brillante. Non era l’unico piercing. Infatti, quando la ragazza, a primo acchito, non si sbilanciò riguardo la conoscenza con Francesco Marconi, adottando una condotta omertosa, tutti la fissarono inquisitoriamente. Lei, irriverente, si stiracchiò sulla sedia. Il top marrone che vestiva si scostò leggermente, svelando un addome tonico e l’altro piercing, sull’ombelico. Sotto le pressioni degli ospiti, curiosi e spazientiti di sapere se fosse l’uomo il legame tra tutti loro, confessò, infine, di essere stata l’amante di Marconi mentre era sposato con Luisa. La platea si voltò verso Luisa. La donna reagì alzandosi incollerita. Lei lo aveva tradito decine di volte e aveva immaginato che Francesco avesse fatto altrettanto ma, in pubblica piazza, non poteva sopportare l’affronto di passare lei per cornuta. L’ammaliante viso si spiegazzò su sé stesso, tra l’ira e il pianto. Si avviò verso l’uscita. Monica tentò di fermarla ma la maestra la scostò bruscamente. Ogni passo rinvigoriva i polpacci lucidi sotto la gonna nera. I tacchi, come campane, rintoccavano sul parquet, donandole un’aura mistica, religiosa, sotto gli affreschi che alleggerivano il soffitto. Giunse alla porta e ghermì la maniglia. Ma la porta non si aprì. Ci riprovò, non ottenne alcunché. Il corpo, piccolo ma forte, si avvitò sulla maniglia tendando di scassinarla ma non servì. È chiusa a chiave, bisbigliò. È chiusa a chiave, gridò, attirando girandosi verso i commensali, che si stavano godendo l’intreccio amoroso. La notizia della porta serrata alterò i commensali, più della assurda coincidenza, da molti sottovalutata, che tutti avessero qualcosa in comune con Marconi. Le persone si alzarono in piedi. Cercarono invano un’altra uscita ma, stranamente, anche la porta che conduceva alla cucina, dalla quale erano provenuti i camerieri, era chiusa. Sembrava murata. Dibatterono sul da farsi, con un paio di uomini a cercare di prendere le redini della faccenda: alcuni optarono per scassinare la porta o spaccare le vetrate, utilizzando le sedie, altri di attendere il misterioso benefattore, uno di loro invitò a sedersi e terminare la cena per poi decidere a stomaco vuoto, alcuni rimuginavano su chi avesse potuto chiudere la porta senza farsi notare. I più saggi optarono per telefonare alle forze dell’ordine. Quest’ultima opzione riscosse successo ma, quando Monica e Luisa sfilarono il cellulare dalla loro borsa, scoprirono che non c’era più rete, una novità che gettò ancor di più nello sconforto la folla. I commensali parevano topi in un laboratorio, confusi da uno strambo esperimento. Il mormorio rimbalzava all’impazzata nella stanza, che faceva da cassa di risonanza. Molti ospiti accesero sigarette e sigari. Ci furono delle proteste che portarono a brevi discussioni, risolte dagli occhi spiritati di coloro che avevano dato fuoco alle torce, che minacciavano una rissa selvaggia se la contestazione fosse proseguita. Due uomini si azzuffarono, accusandosi a vicenda di aver serrato le porte. L’alterco fu contenuto a fatica da Nevio e Giovanni. Il caos regnò sovrano mentre il fumo salì fino alla soffitta, addensandosi in nubi grigie come quelle che minacciano forti temporali.

Signore e signori, esclamarono gli altoparlanti, con le loro voci meccaniche e taglienti, che ammutolirono la fiumana furibonda, che sollevò la punta dei nasi all’insù, come se stesse transitando una navicella spaziale. Siete stati qui riuniti, nello scintillante ristorante Sette, per un motivo ben preciso: Francesco Marconi. Questo nome vi dice qualcosa? Avete già capito? Bene, se così non fosse sarò io stesso a schiarirvi la memoria. Ognuno di voi, gentili ospiti, è entrato in modo diretto o indiretto nella vita del signor Marconi. E, ognuno di voi, ha lasciato un indelebile segno nell’esistenza di quest’ultimo. Se siete qui, la ferita non si è ancora cicatrizzata. Il conto non è stato ancora saldato. Il destino non ha seguito, perlomeno non ancora, il proprio corso. Dunque, questa cena potremmo definirla un ringraziamento sincero e spassionato a tutti voi, per aver contribuito, anche con una singola pennellata, all’opera funerea e grottesca che è stata la vita del signor Marconi. Detto questo, abdico, dicendovi che il cibo che avete avidamente ingerito e le bevande che avete deglutito, assetati, erano tutte avvelenate e, gli effetti di questo esotico veleno africano, mortale per inciso, dovrebbero manifestarsi nei prossimi secondi. Grazie per l’attenzione. Il signor Marconi vi ringrazia per la vostra presenza e promette che, nonostante il ritardo, godrà di ogni vostra piega di dolore. Ribadisce inoltre, attraverso la mia persona, che questo non è un gesto d’ira bensì di generosità. Buona serata e buona fortuna. Cordiali saluti.

Le persone impazzirono, calciando e prendendo a pugni le porte e le finestre del ristorante. Sopra alcune di esse, sotto gli incessanti colpi, si formarono delle crepe ramificate come le ragnatele di un ragno ma i condannati non riuscirono a sfondarle e uscire. Il violento impulso di sopravvivenza si spense precocemente, non appena si manifestarono i primi lancinanti sintomi, trasformandosi in un mortifero coro di grida e gemiti disperati. Un’ora dopo l’annuncio, una moltitudine di corpi giaceva inerme sul lucido parquet. I cadaveri erano sudati, pallidi, sporchi, dinoccolati, immobili. Chiazze di sangue tingevano le loro facce cristallizzate e scivolavano giù per il collo, fino ad impregnare i vestiti, come vene fuoriuscite dall’epidermide. Una melma violacea sporcava le bocche, aperte e rigide come trappole per orsi in attesa di essere azionate. La pelle tirata e lucida ricordava la cera. Gli occhi si affacciavano fuori dalle orbite, pronti ad essere espulsi, come razzi. L’iride era ingigantita, la sclera ingiallita e ricoperta di venature scure. I commensali divennero zombie mortali. Sangue rappreso e vomito inzaccherarono il parquet e le pareti, che divennero simili alle tele di un pittore astrattista. Tra l’ammasso di corpi accatastati, chi aggrappato ad un altro, chi disteso per terra, chi sulla sedia, chi sui grossi tavoli imbanditi, dove calici e piattini erano stati rovesciati, un tronco allampanato e scarno strisciava. Era Nevio Neri, che aveva abbracciato per l’ultima volta la splendida figura efebica della moglie, che non era mai stata così bianca e fredda. Avanzava Nevio, infilando le unghie nelle striature del parquet, per raggiungere l’uscita, scorticandosi le dita. Boccheggiava come un pesce fuor d’acqua, ansimando. I respiri rimbombavano nel silenzio. Superò svariati cadaveri, aggirandoli; questi, esangui, dalla bassa prospettiva, rievocarono nel moribondo le basse colline che era solito ammirare con il nonno nelle sere d’estate, quando la luna spariva dietro le nuvole. Nevio si approssimò alla porta, scorgendo gli oblò di vetro rotti e la notte nera e tetra. Fu l’ultima breccia di vita. Cessò di vivere quarantaquattro secondi dopo; anche lui, come tutti, per un arresto cardiaco. Anche lui, come tutti, con la bocca spalancata e gli occhi fuori dalle orbite. Sedici minuiti dopo la morte di Nevio Neri, ultimo a perire, un’ora e quarantanove minuti dopo il nefasto annuncio, le luci si spensero, inghiottendo le cataste di salme snodate e bianche, dai volti penosi e iracondi, degne dell’inferno dantesco.

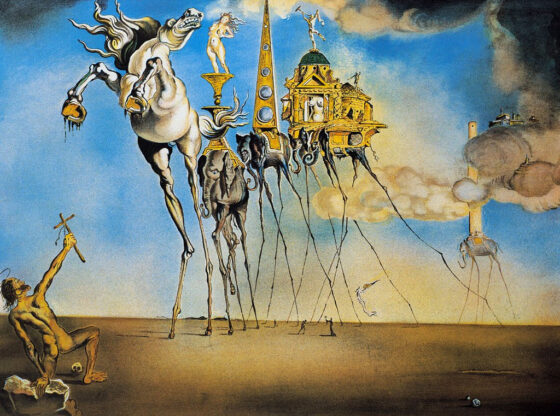

L’immagine di copertina è L’ira, opera di Giotto del 1306 circa. Cappella degli Scrovegni