E’ un futuro radioso

Di Dominique Jacques

PHOENIX

Uno di meno. Implodono vomitando schiuma verde, quegli schifosi nani polipoidi che nessun New Warrior avrebbe preso sul serio, andando di fatto incontro a un destino tragico quanto prematuro. Se si ambisce a diventare Permanent Warrior con qualche speranza di vita, conviene eliminarli a frotte, e schivarne la bile acida.

Sono radioattivi.

Succede quando escono dal fiume, ormai fosforescenti, a caccia di giocatori da predare, parandosi nel buio per accecare la gente e sbranarla.

Nessuno ne uccide quanto Phoenix. È titolare di un arsenale di tutto rispetto guadagnato sul campo. Va in giro con gli aculei, il guanto da strozzo, il razzo rubato a Magenta, le lame girevoli da fissare alle calcagna. Vive in una guaina di micro maglie in kevlar dorato, fuori dalla quale sembra sempre sul punto di sgusciare pronta ad esplodere. Un assassino camuffato da sirena. Esiste sotto una colonna sonora da brivido, si muove fluida dentro tramonti retroilluminati. Ondeggia lungo la banchina, a passi da pantera, assalendo creature tossiche nascoste nelle rimesse per barche. Questa notte, sta per guadare il fiume contaminato verso i Quartieri Proibiti. Fregando una volta per tutte Magenta e Oktopus.

Lei, la più scaltra del mondo, Phoenix. La versione figa di Gianinetto Jessica, quattordici anni e tre quarti di grasso. Rotoli sulla pancia, pelle livida soffocata da fumo passivo, finestre sbarrate, cibo cattivo. La scarificazione sulla spalla a forma di freccia risaliva al suo ultimo compleanno.

Una spinta brutale sul casco la piegò in avanti, dalle feritoie laterali vide la bocca di sua madre vomitare insulti che non sentiva. Tentò di sprofondare nel suo guscio ma le fu strappato dalla faccia, lasciandola senza scudo contro urla e schizzi di saliva.

“ …nte volte t’ho detto di badare a tuo fratello, palla di lardo?! E spegni quell’affare quando ti parlo. Noi siamo di ronda, adesso scendiamo. Ti chiudi dentro, guardi il bambino, e non mangi porcherie, intesi?”. Alla porta c’erano già i vicini in servizio, con le pettorine catarifrangenti contrassegnate dalle iniziali: S.Q.S., Squadra Quartiere Sud, ma che i maschi spiritosamente avevano storpiato in: Sparo Quindi Sono. Al guinzaglio tenevano un paio di pitbull, con la stessa pettorina dei padroni in formato ridotto. I genitori di Jessica uscirono di fretta per unirsi al manipolo, munito di torce e spranghe, che turbinava giù dalle scale.

Finalmente lei respirò.

Adesso si trattava di sistemare il fratellino. Quel bambino era immobile dentro di sé, sembrava osservare il mondo da qualche cielo vicino, una stella nana a portata di mano. Era carino, ma Jessica smaniava solo di rituffarsi nella pelle lucente di Phoenix e sguazzare nel suo pantano crepuscolare assieme a Oktopus e Magenta, alias Karim e Corrado, amici dai tempi della scuola, quando ancora ci si andava e il futuro si poteva sbirciare non solo da dentro un videogame infestato di mostri. Posò il moccioso sulla poltrona, gli annodò una sciarpa di lana al collo contro il freddo, gli infilò sulla testa un casco integrale uguale al suo, e accese il programma.

Da un po’ di tempo nascevano anime migliori, destinate a sistemare il casino mostruoso combinato dalle generazioni precedenti. Bambini nuovi. Non avevano memoria della propria origine, non erano coscienti della propria natura, convinti di assomigliare ai genitori imbarbariti, e inconsapevoli del ruolo loro assegnato. Solo durante il sonno, attraverso brandelli di sogni convulsi, si ricordavano.

Intanto gli adulti coronavano il loro capolavoro. Per sancire ufficialmente l’irreversibilità dell’abisso ormai incolmabile tra poveri analfabeti e ricchi detentori del sapere usato a fine di lucro, festeggiarono avvelenando il fiume e facendo saltare i ponti. Iniziò la Lunga Guerra Civile. I poveri, nell’arco di pochi mesi, si ridussero a vivere privi di riscaldamento e a consumare cibo spazzatura razziato dai supermercati. Finirono la benzina, rimanendo di fatto isolati in nuclei rionali indipendenti, chiusero esercizi e scuole a tempo indeterminato. Ogni sera pattugliavano le rive del fiume per prevenire attacchi a sorpresa.

OKTOPUS

Ha accumulato una memoria di 365214 terabyte. Una solida polizza sul futuro. Quella povera cicciona di Phoenix si vanta tanto del suoi trofei da carnevale, ma non servono a niente se non possiedi spazi di stoccaggio a sufficienza, rischi di perdere tutto in un soffio, e allora sei spacciato, peggio di un daino sull’autostrada. Bisogna pianificare. Chi pianifica il gioco, sicuramente sa programmare la vita. È esattamente la strategia di Oktopus, per quanto, della sua vita, abbia perso il controllo da un pezzo. Tanto sono uguali, realtà e gioco, ti sparano, l’acqua è diventata letale, e c’è rumore sempre, dappertutto. Almeno, l’inferno dentro al multischermo, lo scegli tu, e c’è una certa bellezza nell’esplosione di ponti minati che collassano dietro il tuo ultimo passo, a ritmo di jungle music.

Quei dannati totani radioattivi non gli avrebbero mai e poi mai impedito di raggiungere gli argini prima degli altri, per impadronirsi della scheda universale con la quale avrebbe attirato Magenta e Phoenix in una trappola perfetta. Nessuno frega Oktopus. Nessuno frega Karim.

Berchiche Karim. Quattordici anni e cocci rotti. Soggetto da permesso di soggiorno e difficoltà nello studio dovute a probabile dislessia non diagnosticata.

Il conflitto aveva i suoi vantaggi. Non si viaggiava più, non si studiava. Si osservava tutto da distante, svanivano i lineamenti dei tuoi amici, scadevano i legami, non rinnovati da nessuno.

Karim mise in pausa. Non ci fu nessuna variazione nel volume sonoro. Cambiò solo la sorgente.

Suo padre russava sotto lo schermo di 120 pollici murato nel soffitto, cullato dai cori da stadio dell’ultimo mondiale, quello del 2014, cristallizzato nel passato insieme alla cresta moicana del bombardiere nero, da un dio senza misericordia.

Karim riavviò il programma.

Accadde così, prese la forma di un virus informatico, perché in quel preciso momento stavano tutti dentro al gioco. Soprattutto, ci stava il neonato, troppo piccolo per capire, ma libero da ogni sovrastruttura, incontaminato, potentissimo. Un bambino dell’ultima generazione.

Karim, Jessica, Corrado e il Bebè entrarono in contatto spontaneamente, per identità, e si creò la vibrazione, insomma, quello che poi venne chiamato il Virus. Paralizzò il normale funzionamento del videogame inibendo tutte le fonti del rumore. I ragazzi avvertirono una minuscola deflagrazione, senza capire da dove fosse nata. Videro particelle abbaglianti invadere il loro orizzonte di pixel, e nello stesso momento in cui sentirono l’impatto dentro di sé, si diffuse un silenzio sconosciuto. Brividi di gioia li attraversarono, tremarono sotto la tempesta della rivelazione, ognuno si rispecchiò negli altri e vi riconobbe la propria sostanza. Era la fine dell’isolamento, l’inizio della nuova avventura. Adesso sapevano da dove partire.

MAGENTA

Correre per finta verso mete illusorie non fa venire il fiatone, né dolore alla milza. Non ricordare se sta scappando da qualcosa o se sta inseguendo qualcuno non lo terrorizza. Ha vagamente coscienza di essere in ritardo, dell’urgenza dell’appuntamento, anche se sa benissimo che il tempo, quaggiù, è solo un parametro. Né più né meno dell’apparenza e del nome che si è dato. Più che all’affascinante campione di kick boxing che si è scelto per avatar, Magenta teme di assomigliare a un criceto dentro la sua ruota. Un circuito chiuso. Nella vita vera, il futuro latita decisamente, quanto al passato, non è un bel posto dove rifugiarsi. Il presente, beh, eccolo srotolarsi sotto i piedi mentre lui corre senza ombra, scalciando a intervalli regolari per sterminare mostricciattoli in agguato.

E di colpo le mura sono finite, comincia la discesa, là in fondo, dove passa il fiume, c’è puzza di muffa e ruggine. Sulla superficie di mercurio liquido si riflette la luna, una monetina antica che luccica poco, e si riflette lui, Magenta, irto di punte sulle spalle. Da solo.

Nel suo delirio sperava di scorgere Phoenix e Oktopus al di là del fiume. Follia pura, con questi due in circolazione può già considerarsi un dead warrior che cammina, ma chissenefrega, la vuole finire con questa storia di stare sempre solo.

Policarpo Corrado. Quattordici anni e secoli di randagismo. Rimasto orfano durante il conflitto. A seconda dei giorni, questa situazione gli appariva sotto luci diverse. A volte benediva la sorte per non dover rendere conto a nessuno delle sue scorribande, e la libertà non aveva prezzo. Altre volte popolava la sua solitudine di familiari variegati e un tantino appiccicosi che faceva recitare in favole su misura. Ma si stufava presto di questi passatempi per lattanti, e sgusciava fuori casa dopo il coprifuoco con lo zaino pieno di bombolette di vernice. Segnava il territorio di strisce in technicolor firmate Magenta prima di scappare come un writer di una volta, quando ancora era illegale l’arte di strada (quando ancora esistevano cose legali e illegali). Quella sera l’avevano inseguito veramente, due molossi della sicurezza urbana, e, dopo lo spavento preso, aveva pensato fosse meglio correre solo pericoli virtuali, sigillato dentro lo scafandro olografico.

Dunque… Magenta, chino sul suo riflesso nell’acqua, sentendosi osservato, si gira e viene investito da… un’esplosione, un boato, uno scoppio. Non sa bene, Zeno, che termine usare, gli sembrano tutti artificiosi, di colpo.

No, non va, ‘sta storia sul futuro. Sembrava scorrere fluida, ma c’è un piccolo tarlo, una pulce che lo morde, e non lo lascia in pace.

C’è qualcosa che inceppa le ruote della macchinina narrativa.

Il suo racconto sul futuro è fermo lì, col motore spento.

Era il tema per quest’anno, il futuro.

Zeno decise di provarci.

Lì per lì, l’enormità dell’argomento lo paralizzò. Ci girò un po’ attorno, facendo finta di niente, come si fa con un cane di grossa taglia, che si dovrebbe avvicinare apparentemente disinvolti cercando di non mostrare paura.

Decise di procedere in modo razionale, andando a cercare la definizione sul vocabolario, la risposta ufficiale per chiunque ignori il significato della parola futuro, un cavernicolo, un alieno, un amish del profondo Ohio, lui stesso. Aprì il computer.

“In una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto luogo” questo gli disse Wikipedia.

Poi consultò il dizionario di suo padre.

“… tempo della coniugazione del verbo. Futuro attivo, passivo, prossimo, anteriore, esatto.” Questo recitava lo Zingarelli del 1951.

Ma, pensava, se esiste un futuro esatto, significa che c’è anche un futuro inesatto, e se parliamo di futuro inesatto, o perlomeno approssimativo, dipenderà forse dal fatto che siamo passivi rispetto ad esso? E come fa ad essere anteriore solo in certi casi, se, come sostengono gli scienziati, il tempo non esiste? Dobbiamo forse arrenderci all’idea che futuro, presente e passato siano esattamente la stessa cosa, come un nastro che gira all’infinito su se stesso?

Gli scoppiava la testa. Non è proprio il caso, si disse, di annegare in un mare di concetti metafisici, quando in fondo devo solo scrivere un breve racconto. Ripartiamo da qui, adesso.

Zeno viveva da qualche anno nella periferia di una grande città del nord, un tempo industriale, con un fiume sulle rive del quale, a secondo della zona, gli abitanti se la passavano più o meno bene. A volte, molto male. Ragazzi abbandonati a se stessi in quartieri disagiati, flagellati, come migliaia di posti simili, da crisi e disoccupazione. Un’incolmabile voragine si era aperta poco alla volta fra ricchi e poveri, ma la barbarie non risparmiava nessuno.

Come reagiranno gli adulti di domani? Che soluzioni cercheranno?

L’avvenire, rifletteva, non è più mio, non è più nostro. Riguarda solo gli ultimi arrivati, gente nuova di zecca, ai quali, più che passare il testimone, abbiamo lanciato la patata bollente o peggio, una granata innescata.

Toccherà a loro per forza, tirarsi via da lì.

Zeno lasciò passare qualche giorno, pensandoci ogni tanto per vedere se qualcosa aveva attecchito.

Una mattina gli sembrò di scovare un barlume di storia, una pianticella da annaffiare.

Decise di ambientarla in un videogioco un po’ più evoluto di quelli di oggi, uno di questi software capaci di coinvolgere tutti i sensi, e permettere un’ immersione pressoché totale. Gli sembrava funzionale, come luogo emblematico di un futuro prossimo segnato da disastri e alienazione.

La trama era questa:

Ci sono tre, anzi quattro protagonisti. Dei giovani perdenti, come i loro genitori. Nella realtà, come nel gioco, c’è la guerra, e il fiume è intossicato da rifiuti chimici.

Il virus rappresenta la scintilla innescata dal loro ritrovarsi, casualmente, i tre adolescenti e il neonato, nello stesso posto allo stesso momento, poiché le potenzialità latenti di ciascuno vengono moltiplicate dal gruppo. Come in un corto circuito, la loro personale energia fa saltare tutti i sistemi.

I ragazzi capiscono di essere in grado di influenzare la realtà attraverso il gioco, due facce della stessa sporca medaglia.

Sanno che li aspetta un lavoro disumano, e cominceranno col risanare il fiume avvelenato. Gli adulti che ne pattugliano le sponde vivono in diretta il miracolo, simboleggiato da un pesciolino che nuota nelle acque tornate limpide.

La storiella finiva così.

Si mise a scrivere, finché il tarlo che sulle prime finse di non sentire, s’insinuò nel suo cervello, diventando un terribile dubbio. Una quasi certezza.

Allora, ragionò, mettiamo che i ragazzi salvino il fiume, e gli adulti riconoscenti pongano fine al conflitto. Quanto sarebbe durato? Qualche mese? Qualche anno? E poi avrebbero ripreso a fare tremende cazzate, e sarebbe ricominciato tutto da capo? Non poteva fare questo ai bambini, tutta quella fatica per niente. Insomma, il dubbio era legittimo, visto i precedenti, dal momento che da circa 200000 anni persone di buona volontà cercavano di contrastare le malefatte di idioti criminali che fin dall’origine si davano la clava in testa.

Il racconto affondava senza rimedio in acque avvelenate.

Lui, nell’umanità, ci crede davvero, fa il tifo per il lieto fine, e spera in un’inversione salvifica della rotta dritta verso l’iceberg. Oggi come oggi, ammette fra sé, la nostra mente limitata non ci permette di concepire uno scenario verosimile per domani, e un buon motivo ci sarà. Provarci sarebbe forse patetico, o pericoloso.

Parlo per me, certo, conclude scuotendo la testa, preferisco lasciare il mistero.

A voler descrivere il futuro, lo si snatura per forza.

Il futuro è libertà, è possibilità infinita, non gli si può dare un volto.

È un animale che gli uomini non sono in grado di ingabbiare, allevandolo e facendolo riprodurre a loro piacimento.

Piuttosto si lascia morire.

Per prima cosa, i ragazzi risanarono il fiume. A più riprese gli adulti tentarono di sabotarne l’operato, ma la loro influenza era ormai priva di forze e non poterono opporsi a lungo.

Il virus, a partire dai bambini, si diffuse su scala mondiale, contagiando l’intera umanità. La proporzione fra bambini contagiati e adulti che resistevano freneticamente al cambiamento si capovolse. Era la prima tappa. Le anime mediocri, semplicemente, ( solo un anello nella catena dell’evoluzione) erano destinate a sparire.

Ora è tutto un mondo di luce, i veli dell’apparenza sono stati squarciati.

Il nostro destino, involuto nella notte dei tempi, si è compiuto.

Abbiamo lavorato senza sosta ma ce l’abbiamo fatta, la fatica di vivere non è altro che un lontano ricordo.

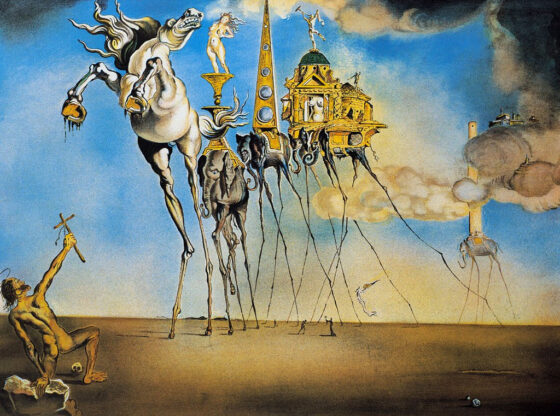

L’immagine di copertina è un’opera dell’artista Victor Fota, artista figurativo rumeno. La foto è presa da objectsmag.it