Di Rossella Pretto

La mia Africa

Chi non ricorda le parole di apertura de La mia Africa intonate da Meryl Streep: «Avevo una fattoria in Africa, ai piedi delle colline Ngong»? Quelle parole, le immagini, le musiche di John Barry. Chi non ricorda la bellezza sfuggente di Robert Redford, l’eleganza della sua figura contrapposta a quella più corpacciuta di Klaus Maria Brandauer?

Eppure di questi personaggi rimane una traccia svaporante nel libro di Karen Blixen. Perché è vero che La mia Africa è un libro autobiografico ma delle vicende personali, delle liaisons, amorose e dangereuses, Karen Blixen dà solo brevi cenni, se non nel finale quando si immerge e dolorosamente descrive l’addio a Denys Finch Hatton, la sua ultima traversata in aeroplano, la tomba sulle colline, i leoni a presidiarla: «Era giusto che i leoni si accucciassero sulla tomba di Denys, erigendogli un monumento africano. “E rinomata sia la tua tomba”. Persino Lord Nelson, pensavo, a Trafalgar Square, ha solo dei leoni di pietra». È un addio che coincide con la sua sconfitta e prelude alla partenza dall’Africa: la vendita della fattoria, dei mobili, degli oggetti preziosi; l’abbandono della sua gente; i cani e i cavalli regalati ad amici. Ma i libri no, quelli rimangono con lei: «I personaggi immaginari dei libri letti galoppano accanto al tuo cavallo o passeggiano insieme a te nei campi di granturco. Sanno trovare da soli, come abili soldati, il posto dove piantare le tende».

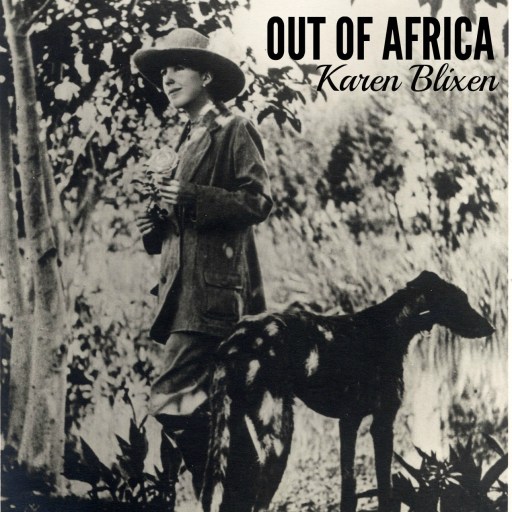

A parte questi cenni a Denys Finch Hatton, del marito non parla mai: solo una volta è nominato, come marito appunto; ma se non avessimo letto le lettere spedite dalla Blixen in Europa, se di lei non avessimo altre notizie, di Bror Blixen non sapremmo assolutamente niente, se non che la protagonista de La mia Africa aveva un marito. Non sapremmo degli sbagli nell’amministrare la fattoria, della lontananza, dei tradimenti, della sifilide. Perché il romanzo non parla di questo ma della terra e dei suoi abitanti, degli indigeni di cui si innamora, “l’Africa in corpo e sangue”: «Era un’Africa distillata lungo tutti i suoi milleottocenti metri di altitudine, quasi l’essenza forte e raffinata di un continente. […] Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. […] Nel pieno del giorno l’aria, in alto, era viva come una fiamma: scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre, specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava, la mattina, sugli altipiani, e si pensava: “Eccomi qui, è questo il mio posto”».

E poi Nairobi, a una ventina di chilometri, con la sua commistione di razze: gli europei: i somali (di cui fa parte il fedele Farah); gli indiani che dominano il quartiere del Bazaar; il quartiere indigeno; la città suaheli. Oltre il fiume, la riserva masai. E poi i villaggi dei suoi kikuyu, con Kamante, il bambino malato trasformato in chef, un vero fuoriclasse, che dopo la guarigione si converte al cristianesimo, anche se «quando gli africani parlano della natura di Dio ne parlano come le Mille e una Notte, o come gli ultimi capitoli del libro di Giobbe: è la stessa qualità, il suo infinito potere di immaginazione, che li colpisce».

E così, tra safari, coltivazioni di caffè e ngomas (le grandi danze indigene: grandiose quelle notturne, alla luce del fuoco, con i cantori), la fantasia della Blixen si arricchisce di una nuova modalità narrativa – questa del resoconto autobiografico rimarrà un unicum nella sua produzione – che le permette di aprirsi a un respiro diverso: «Cominciai, la sera, a scrivere racconti, fiabe e novelle, per non pensare più ai miei guai ma spaziare con la mente in altri paesi e in altri tempi». Ma con una libertà inaudita, la libertà del creatore o del sognatore che solo la notte africana può regalarle. Questa la sua dichiarazione di poetica: «Chi di notte, dormendo, sogna, conosce un genere di felicità ignota nel mondo della veglia: una placida estasi e un riposo del cuore che sono come il miele sulla lingua. Sa anche che la vera bellezza dei sogni è la loro atmosfera di libertà infinita: non la libertà del dittatore che vuole imporre la sua volontà nel mondo, ma la libertà dell’artista privo di volontà, libero dal volere. Il piacere del vero sognatore non dipende dalla sostanza del sogno, ma da questo: tutto quello che accade nel sogno non accade solo senza il suo intervento, ma fuori del suo controllo».

Ecco allora che in Lulu, la gazzella salvata dalle mani dei ragazzini kikuyu e che per un certo periodo vive da regina in casa sua, la Blixen può ravvisare gli occhi bovini di Hera. Una volta cresciuta Lulu torna alla terra e all’istinto dell’amore, anche se spesso, la mattina presto, capita nei pressi della fattoria a cercare cibo. Così la vede la Blixen: «Si ricordava abbastanza bene di me per sapere che non ero una cosa di cui aver paura. Mi squadrò un attimo, gli occhi viola e fumanti, senza espressione. Non battè ciglio e ricordai che questo è un tratto degli dei e delle dee: avevo la sensazione di trovarmi davanti a Hera, la dea dagli occhi bovini. Nel passarmi accanto dette un piccolo morso a un filo d’erba, fece un salto aggraziato e proseguì verso il dietro della cucina, dove l’aspettava il suo mais».

La fattoria è inoltre luogo di incontri e di visite improvvisate di amici europei, ma anche di visite inaspettate d’oltreoceano, come quella del Grande Sacerdote indiano, un vecchio stanco, simile a un uccello, con cui può comunicare solo a gesti e di cui si chiede «se quella sua equanimità dipendesse da una totale ignoranza del male del mondo, o da una profonda consapevolezza che gli permetteva di accettarlo».

È dunque un esperimento, questo della Blixen, che mira a condensare la vita e ibridarla con i doni della fantasia, ma soprattutto innervarla di uno sguardo alto, il punto di vista aereo che tutto sorvola e di tutto fa materia di narrazione: attinge acqua dal pozzo del vissuto, la spinge in alto e la sublima. Non interessa, qui, alla scrittrice, fare un resoconto dei dieci anni di stenti, di noie, di amori e rovesci; quello che le preme è impastare la sua materia e renderla assoluta, autonoma. Facendo questo si redime, lo fa attraversando il mito della caduta, della favolosa età dell’oro dove natura e civiltà convivevano in armonia perfetta – un’età irrimediabilmente perduta – e recupera con la penna dell’immaginazione ciò che l’esistenza le ha sottratto, restituendocelo. Grazie alla sua resa ci arrendiamo anche noi, cavalchiamo i cieli dell’Africa e della vita dove dignità e rispetto per l’altro, per quella sua completezza, tornano a prendersi per mano e camminare insieme, in un anelito di rotondità. La perdita è apparente, non perché non sia reale, ma perché si rinnova e passa da lei a noi, aprendo uno spiraglio per l’umanità e la bellezza, nel comune destino di esseri senzienti a cui il senso spesso sfugge. Una libertà spirituale che non significa libertà dal dolore ma rimanda a una promessa di percezione più intensa che solo chi sa tollerare la contraddizione riesce a raggiungere. «A poco a poco, il centro di gravità del suo essere si spostò da un piano individuale ad uno simbolico», ebbe a dire nelle Sette storie gotiche.

Eppure, poco dopo la pubblicazione del romanzo (1937), la Blixen non riuscì a impiegare quel suo sguardo lucido e orgoglioso per descrivere le vicende storiche che stavano impegnando l’Europa e vedevano la Germania imporre il suo giogo odioso ai ai molti, troppi, il cui destino si fece nero. Nel 1940 ottenne infatti di essere inviata fuori dalla Danimarca per un reportage dalle tre capitali in lotta: Parigi, Londra e Berlino. Andò per prima cosa a Berlino, ospite del Terzo Reich che sperava in una sua apologia del regime. Ne parlò con troppo garbo in Lettere da una nazione in guerra. Rifiutò tutti gli inviti tranne uno, quello di Hitler. Ma, quando seppe che il Führer voleva copie autografate dei suoi libri, prese il raffreddore e non ci andò: «dovevo aver provato un certo disgusto al pensiero», racconta in Dagherrotipi.

La sua condotta sicuramente non fu esemplare, ma almeno si sottrasse all’invito dell’uomo che progettò e realizzò lo sterminio della diversità.

Rossella Pretto