L’antico cavaliere: d’amore e morte

È questione fatale, quella dell’amore, si colloca sulla linea di faglia tra vita e morte e, da lì, tende all’assoluto coagulando il tempo in vertigine. L’amore sconfina dunque con la morte e ne ha bisogno per dire la propria intensità, per cogliere il brivido dell’immortalità.

Anche la scrittura è una forma dell’amore: “Si scrive per narrare e si narra per non morire“, diceva Bufalino; ne è ben conscia Sheherazade, citata subito dopo dallo scrittore siciliano, e lo sa Karen Blixen che quel paradigma accoglie e declina a suo modo ne L’antico cavaliere, la seconda delle Sette storie gotiche.

Che altro è l’incontro tra il giovane Barone von Brackel- scampato all’avvelenamento da parte della sua amante, la sdegnosa dama di cui tace il nome- e la fragile e perfetta Natalia, se non l’annichilamento della morte? Che altro se non la trasformazione del capogiro in assoluto irripetibile che dà vita al ricordo del Barone ormai anziano?

Ancora una volta Karen Blixen accoglie la tradizione narrativa del racconto riferito da altri: Le Mille e una notte, il Decameron, Il Simposio platonico, Frankenstein di Mary Shelley e tanti altri.

Pur fiacco come uno che sta per annegare il giovane Barone siede su una panchina dell’Avenue Montaigne quando lo avvicina una ragazza ubriaca piovuta lì come per un risarcimento benevolente dell’universo: la porta nella sua stanza, calda e quieta, facendola accomodare vicino al fuoco, una bottiglia di champagne in ghiaccio, Parigi sotto di loro, “le pesanti cortine di seta tirate sulla notte piovosa: come due civette in una torre diroccata nel folto di un bosco”.

Quale mistero divino e quale sofferta costrizione si annidano nel corpo (e nella mente) di una donna? Ce lo chiediamo scorrendo la descrizione che ne fa il Barone, incantato dal verginale spogliarello di Natalia: un miracolo di grazia, nella sua purità; mentre l’altra era una miscela di estasi e dannazione, con i classici rovelli da grammatica delle relazioni amorose.

Non vi è un solo modello di donna: il Barone non parla di donne, ma della Donna, della sua idealizzazione, dell’incanto e del segreto: “Allora”, spiega il Barone al suo interlocutore, “il corpo femminile era un segreto che le vesti facevano l’impossibile per mascherare. […] Nulla è misterioso se non cela un simbolo”. La donna è una sacerdotessa che siede sul mistero della vita ben sapendo che quel mistero non esiste.

È dunque uno stesso specchio a rimandare la sdoppiata immagine della fata che si concede come in sogno (o della geisha istruita nelle arti amatorie) e della strega del Sabba che distrugge l’amato pur di non perderlo, come un generale che preferisca bruciare la fortezza piuttosto che consegnarla al nemico.

A simboleggiare i due opposti quadri una amarissima tazza di caffè avvelenato e una bottiglia di champagne, complice effervescente dell’incontro: “Un vecchio vescovo danese, ricordo, mi disse un volta che ci sono molte vie per giungere alla verità, e che il Borgogna è una delle tante. […] Ma due giovani che si siano trovati a faccia a faccia col diavolo hanno bisogno di una mano più forte che li aiuti. Nel bere i nostri calici orlati di lieve spuma tornavamo a vederci quali eravamo, noi e quella notte tutta nostra, così come un grande artista avrebbe potuto concepire gli uni e l’altra: degni di un genio divino”.

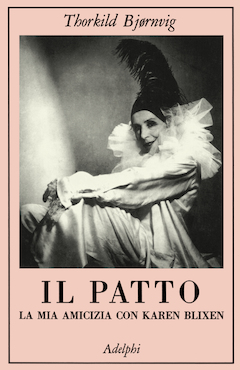

A volte capita che le parole prefigurino il futuro, quello di chi scrive: mi riferisco alla complicata liaison tra una non più giovane Blixen e il poeta Bjornvig, fondata su un patto -di cui parleremo in altra occasione-, creativo e demoniaco, che dire assurdo non è possibile se si pensa alla vita della scrittrice tutta tesa a svincolarsi dalle inibizioni per vivere all’altezza del suo talento raffinato: “In quanto a lei, reggeva il peso dei suoi errori con la stessa bravura di un atleta ed era capace di giocare con essi una elegante partita di bilboquet”, fa dire alla Malin Nat-og-Dag di Diluvio a Norderney, concedendosi un ironico e allusivo autoritratto.

L’amore, si diceva, è una faccenda seria che molto ha a che fare con la morte e la perdita, è labile nel presente e tenace nel ricordo, ma negli spiriti non dotati di stoffa eroica e sublime si risolve in farsa. Il Barone non era un grand’uomo, nonostante fosse un cavaliere d’altri tempi, l’incontro col destino lo ebbe, ma la Nemesi fu spietata. In fondo solo consegnandolo a un tempo irripetibile era era riuscito a conservare intatto il ricordo di un amore bifronte.