Vivi un altro giorno. Pescato luccio di diciotto chilogrammi.

Di Paolo Pasquon

Certe notizie le tirano proprio fuori dai bidoni della spazzatura pensò, leggendo il giornale nelle pagine della cronaca locale. Seguiva una dettagliata descrizione di tutte le fasi della cattura della “bestia”, con grande abbondanza di particolari. Lasciò il giornale, che il resto delle notizie era anche peggio, si alzò dal tavolo, prese la tazzina di caffè vuota, e la riportò sul bancone. La barista sembrò quasi imbarazzata dal gesto. “Grazie”, disse fermandosi a osservarlo mentre si allontanava. L’uomo uscì, si sistemò il giaccone, si calò in testa il berretto e si diresse verso la

farmacia li vicino. Se ne stette alcuni istanti a guardare l’ipnotica insegna al neon con la croce verde; asettica quanto la camera mortuaria di un ospedale e gelida come il fiato delle bocche di Cataro. Una macchina passando lo sfiorò, e l’aria smossa aveva il sapore della cenere. Tutto là sapeva di cenere e olio bruciato. Entrò. In bella vista, esposti nelle loro confezioni multicolori, c’erano i farmaci da banco, quelli più costosi e ormai proibiti per la maggior parte delle persone invece, erano chiusi in armadi simili a cassette di sicurezza di una banca. A lui serviva il Diflenac, la sua razione quotidiana di illusioni. Poco dopo uscì e si immerse nuovamente in quella cappa

unta e pesante che gli squagliava i polmoni. Sull’altro lato della strada, una donna spingeva una carrozzina con un neonato che se ne dormiva tranquillo sotto una copertina dell’uomo ragno. Rideva, messaggiando con l’ultimo modello di smartphone, del tutto indifferente verso ciò che le stava intorno. La guardò allontanarsi, poi si mosse in direzione del fiume non lontano, confuso tra sagome di vecchi palazzi, ville e barchesse, distesi lungo le sue sponde, in parte abbandonati e in parte trasformati in richiami per turisti annoiati o inconsapevoli. Era così che andava rifletté, spacciavano rovine e decadenza per oro lucente; pacchi ben confezionati, incartati da un cinismo così diffuso, da portare a ritenere che fossero sufficienti le suggestioni di un epoca passata e

poche mani di belletto per far affari. S’accese una sigaretta e allontanando quei pensieri, proseguì verso una fabbrica di detersivi, ormai chiusa da tempo, dove uno stormo di corvi si aggirava frugando tra i suoi resti in decomposizione. Per un attimo, poté quasi percepire i fragori dello scontro epocale avvenuto tra quel caposaldo della nascente civiltà industriale e il mondo antico, a trazione medievale, che sino alla sua costruzione, aveva governato quei luoghi. Alla fine, rifletté, avevano perso entrambi. Prese alcuni appunti, poi tornò da dove era arrivato. Tra gli argini affollati, il fiume scorreva lento, mostrando tutto il suo disinteresse per le cose degli uomini. Gli tremavano le mani e inghiottì una compressa di Diflenac. Tornò nel bar di prima e ordinò un Pernod con acqua. La barista, che nel frattempo era cambiata, lo guardò in malo modo, disturbata nei suoi affari. “Non ne abbiamo di Pernod”, disse. “Anice fa lo stesso”, disse lui osservando la fila di liquori sui ripiani oltre il bancone. Lei si girò prese la bottiglia di Anice piena a metà, svitò il tappo e ne versò una piccola quantità in un bicchiere alto e largo poi l’allungò con acqua minerale. “Va bene così?”, chiese con voce strascicata, indifferente, annoiata. “Va bene”, rispose lui. La barista si voltò e tornò a confabulare col fighetto seduto a fianco, vicino ai cicchetti, che stava bevendo un bicchiere di spritz, completamente assorto dalle sue tette.

L’uomo bevve l’anice e chiese dove fosse il bagno, lei lo guardò infastidita e, mormorando qualcosa di incomprensibile, gli indicò dov’era. Finito, si guardò allo specchio: la folta barba era sempre più striata di grigio come i capelli che teneva lunghi sulle spalle, e notò attorno agli occhi, delle rughe che non ricordava di avere. Tolse gli occhiali, non che gli servissero per vedere meglio, poi prese una foto dalla tasca interna del giaccone e l’appoggiò davanti a sé. La donna ripresa, portava i capelli biondi lasciati liberi sulle spalle, e stava leggendo un libro sdraiata sul

prato di un parco. Sorrideva, e si vedeva che era felice. Era stata una delle ultime volte

che l’aveva vista così. Uscendo disse: “bel pisciatoio pulito, complimenti davvero!”. E non si curò di tutta la serie di “stronzo di merda, fan culo te e il tuo anice del cazzo”, che lo seguirono oltre

l’entrata del bar, stava già pensando ad altro. Giunto all’angolo della strada, con la coda dell’occhio, vide passare una berlina blu scuro che procedeva lenta, quasi che il tempo fosse un semplice corollario piegato al volere dell’uomo. L’auto si fermò poco distante, nei pressi di una palazzina fine ottocento, stretta tra una filiale della più importante banca locale e la sede di una

palestra ricavata nella barchessa della villa vicina. Ne scese un tipo sui cinquanta, vestito grigio topo, camicia bianca aperta, capelli brizzolati e portati lunghi all’indietro, una moda lanciata dal segretario, che così in televisione e sui giornali appariva più “cool”, diceva. Lo riconobbe subito, mister razionalizzazione, l’esponente più importante della sanità in quella parte del paese, incaricato dai vertici di sistemare le cose. E di un fatto era certo: lo faceva ogni giorno, per comodo loro, senza vergogna. Vide che s’era molto ingrassato, gli occhi acuti e penetranti mostravano spietatezza e ferocia, e l’arrogante consapevolezza di vestire un potere tale, da metterlo al riparo da ogni cosa. Il tipo si mosse per entrare nel portoncino dell’edificio dove, poco prima, l’autista aveva citofonato, avvisando del suo arrivo. Alla finestra, in alto, lo aspettava

una donna. L’uomo osservò la scena per alcuni istanti, poi agì con velocità, doveva fare in fretta e senza esitazione. Poco lontano il fiume, per un attimo sembrò rallentare il suo corso. Il bar era poco affollato e, zoppicando leggermente, l’uomo si diresse verso il tavolo più tranquillo del locale. Si sedette su una vecchia sedia con la seduta di paglia, prese il giornale che aveva con sé e l’aprì. Lesse tutto, una, due, tre volte mentre beveva anice con acqua. Poi, appoggiò il giornale sul tavolo e si mise ad ascoltare due vecchietti seduti a un tavolo vicino, che discutevano di quello che aveva appena letto. “Hai sentito a chi hanno sparato?”, fece quello col bastone.

L’altro posò il bicchiere di rosso che stava bevendo e alzò gli occhi. “Sai che ti dico?”, disse con un sussurro, “non mi dispiace affatto. Non che io sia per queste cose ora, forse una volta, quando lavoravo all’Ansaldo e vedevo il mondo da un altro punto di vista. Perdio, che tempi quelli, c’era il movimento, si parlava, si discuteva, qualche volta si agiva. Si credeva in qualcosa. Ora guardati intorno, tutto sparito, tutto finito, e noi siamo diventati vecchi, stanchi e ammalati. I figli andati, i nipoti se ti vengono a trovare una volta a Natale è tanto. Ho ancora la mia ultima tuta blu nell’armadio, l’ho tenuta così, per ricordo, e quando la guardo, mi viene un groppo in

gola così forte, che mi ci vogliono due giorni per riprendermi. Un anno fa, come sai, la mia Gina s’è ammalata di Parkinson, per un po’ le hanno passato i farmaci che le servivano, poi, puff basta, razionalizzazione delle risorse così l’hanno chiamata. Non ti dico come è ridotta adesso. E indovina chi era a capo della commissione che l’ha deciso? Ecco perché non mi dispiace affatto che questa volta sia toccato a lui essere razionalizzato”. E sporgendosi di più verso l’altro, “se avessi avuto vent’anni di meno, lo avrei fatto io”, concluse con un lampo negli occhi. “Pare che sia stato uno solo, un lupo solitario”, continuò il primo, scorrendo le pagine del quotidiano che il locale metteva a disposizione dei clienti “Alla radio hanno detto che sembra sia rimasto ferito nello scontro a fuoco con l’autista che gli faceva anche da guardia del corpo”, disse l’altro. “Spero non lo prendano”, concluse, poi se ne stette in silenzio con lo sguardo perso in altri tempi. Smise di ascoltarli e chiese al barista dove fosse il bagno. Entrando si guardò allo

specchio. I capelli corti e chiari gli davano un’aria diversa, la barba lunga e incolta aveva lasciato spazio a un pizzetto curato che gli ricopriva come una leggera ombra il mento. Aveva messo delle lenti a contatto colorate per modificare l’originario marrone delle iridi, ma non era riuscito a mascherare la desolazione e il senso di vuoto che leggeva nel suo sguardo. Si strinse il giaccone nero imbottito, si mise il berretto di pile dello stesso colore e tornò nel bar, pagò il conto e uscì. La ferita alla gamba gli faceva male e gli ricordava quanto fosse andato vicino a non mantenere la promessa. Prese una compressa di Diflenac e la ingoiò d’un fiato. Scosse il barattolo e s’accorse che erano quasi finite. Con la mente andò alle ultime parole di Eva, poco prima che morisse, con al braccio ancora attaccata la flebo piena di bugie: “Vivi un altro giorno, e dopo ancora e ancora, fallo per me, Alberto”. Guardò in alto verso Ovest, il cielo s’era

improvvisamente incupito e cominciava a spirare un forte vento che sollevava mulinelli di polvere dalla strada. Arriva una tempesta pensò, e gli venne da piangere.

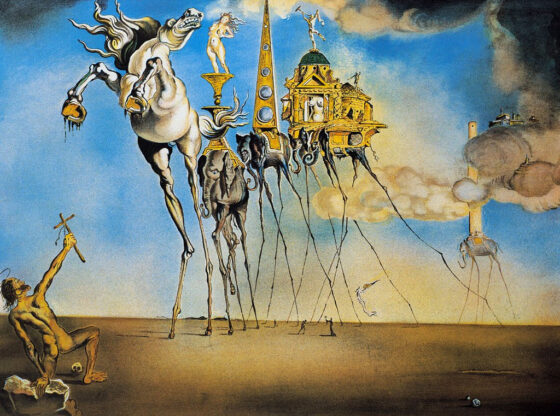

In copertina Melancholy, di Edvard Munch. Foto presa da wikipedia