Amara salvezza

Di Graziella Enna

“Sento che non tornerò a casa e non rivedrò mia madre”, disse Emanuele. “Che dici”? “Ormai i Tedeschi sono in ritirata, stanno liberando anche questo passo appenninico, la guerra ha le ore contate”. Così diceva Giovanni senza molta convinzione, da mesi era subentrata in lui una sorta di rassegnazione, un’attesa tormentosa di vedere la fine di quei lunghi mesi trascorsi nel gelo della postazione. Era il sedici marzo 1945, ancora si soffriva terribilmente il freddo, le divise erano consunte, i vecchi pastrani insufficienti a riparare le membra dalle sferzate del gelido vento invernale e dalla neve. Erano stati interminabili gli anni dalla sua partenza, nel 1942. Era stato brutalmente catapultato nella vita militare, lo spartiacque tra un’adolescenza vissuta lavorando duramente, ma nella tranquillità della campagna, e l’età adulta. “Nei prossimi giorni scriverai una lettera per me”? –continuò Emanuele – “e se dovessi morire, mi prometti che andrai dalla mia mamma al mio paese?” Giovanni non rispose, rimase sospeso con la consapevolezza che quell’eventualità non era purtroppo remota e rispose che era pronto, come di consueto, a scrivere la sua lettera.

Si riteneva fortunato: sapeva scrivere in modo chiaro, parecchi mesi prima, ciò gli aveva garantito un periodo di benessere mentre si trovava in Sicilia, al comando tappa, prima di firmare quel maledetto foglio di volontario cobelligerante con gli Americani. Si era fatto convincere e, desideroso di uscire da quello stallo in cui la guerra sembrava non avere una svolta, aveva accettato. Avrebbe fatto parte della divisione Legnano, gli avevano detto. Che errore aveva commesso! Quell’amor di patria che gli avevano sempre inculcato si era fatto strada nel suo cuore e l’aveva spinto a provare un’irrefrenabile bramosia di dare il suo contributo per scacciare l’invasore, ma come dimenticare il viaggio in treno verso il nord? le marce forzate che dovevano percorrere a causa delle traversine divelte in alcuni tratti? E quella famosa abbazia di Cassino che aveva visto in fiamme? La desolazione della guerra allora gli era apparsa con tutta la sua brutalità, prima di giungere in quel luogo che faceva parte di quella che chiamavano “Linea Gotica”. Quanto sarebbe durato ancora? Quest’interrogativo logorava Giovanni.

Ricordava la sua partenza dal piccolo paese della Sardegna: gli abbracci ruvidi e inconsueti, le lacrime di sua madre, che consegnava alla causa bellica il suo figlio minore dopo che pure il suo primogenito era partito. Suo padre rimase chiuso nel silenzio, disavvezzo a mostrare sentimenti ed emozioni. Un anno intero era durato l’addestramento, nel meridione dell’isola, ricordava con amarezza e con un pizzico d’ironia, il passaggio dagli abiti civili all’uniforme: per il suo fisico minuto ogni divisa e ogni calzatura era troppo grande. Gli misero tra le mani un vecchio fucile, che, con la baionetta innestata era più grande di lui, peraltro pareva proprio un residuato della Grande Guerra, era come quello dei racconti di suo padre! Ogni soldato ebbe delle raccomandazioni ben precise, custodire con scrupolo il fucile così come la gavetta e il cucchiaio che utilizzavano all’ora del rancio.

Dormivano su vecchi tavolacci infestati da pulci, pidocchi, cimici, così come le ruvide coperte. La fame era il tormento più grande, nonostante l’abitudine alla povertà e alle ristrettezze, egli manteneva un suo particolare contegno, al contrario di molti che si gettavano a capofitto a raschiare il fondo dei calderoni. Alla penuria di viveri si aggiungevano la paura dei bombardamenti continui e la nostalgia di casa. Ora tutti questi ricordi si affastellavano nella sua mente, lo spronavano a sopportare anche la sofferenza angosciosa di quel tempo infinito nelle postazioni appenniniche. L’otto dicembre 1943 si erano imbarcati dalla Sardegna alla volta della Sicilia, non aveva mai visto prima d’allora una nave, figuriamoci un incrociatore di quella stazza! Avevano rischiato di essere silurati e un fortunale faceva ondeggiare paurosamente la nave.

Pregava segretamente, non voleva morire in mare senza una sepoltura, non sapeva nuotare, sarebbe annegato! Aveva composto una poesia in quel frangente e l’aveva mandata a memoria, così com’era solito fare: gli veniva spontaneo comporre versi, era bravo ma purtroppo i suoi studi si erano interrotti solo alla licenza elementare. Avido di conoscere, aveva studiato alacremente, nella sua classe era sempre stato il più bravo, la bacchetta implacabile del maestro non si era mai abbattuta su di lui, alunno modello. Ogni sera al lume del focolare, dopo aver trascorso le serate ad aiutare i genitori nei lavori di campagna, studiava con dedizione ogni disciplina, custodiva con cura i suoi libri scolastici, unico tesoro che possedesse. E con la sua propensione per lo studio associata a un naturale acume e a una prodigiosa memoria, immagazzinava poesie, nozioni di geografia, aneddoti e fatti storici, faceva di conto rapidamente, curava la sua grafia, vergata con lettere e svolazzi.

A scuola nemmeno sentiva il freddo e la fame, benché scalzo e poco nutrito, come i suoi trentanove compagni. Il maestro faceva battere i piedi ritmicamente sul pavimento e le mani sul banco di legno nelle giornate più fredde, per farli riscaldare. All’uscita di scuola, percorrendo le strade del paese (nei giorni di pioggia inondate da copiosi rivoli d’acqua), a casa non trovava nessuno ad attenderlo. Correva allora nelle campagne, dove i genitori lavoravano a giornata, la madre estraeva dalla tasca del pane, il pranzo di Giovanni, gli consigliava di cercare dei porri che crescevano in prossimità dei muretti a secco, o di cercare qualche oliva nera grinzosa, sfuggita alle raccoglitrici nel periodo della raccolta. Eppure era cresciuto forte e determinato nonostante gli stenti ma ora, a ventidue anni, era lì in quel fronte di guerra così lontano da casa. Neppure suo fratello aveva dato più sue notizie dopo il famigerato otto settembre: glielo aveva comunicato la madre, che essendo analfabeta affidava le sue parole a chi malvolentieri si prestava a stendere brevi scritti per suo conto.

Per questo lui scriveva per alcuni suoi compagni, pregustando il piacere che le loro mamme avrebbero provato nel leggere quelle missive tanto attese. Il suo compagno Emanuele, originario come lui della Sardegna, gli era particolarmente caro, così come il bellunese Luigi, una pertica di ragazzo, non certo come lui che non raggiungeva il metro e sessanta, ma alla fine con tutti i nove compagni del plotone si era creato nei mesi un rapporto improntato alla solidarietà, al reciproco sostegno in quella precarietà, con la paura costante di sortite improvvise da parte del nemico. Immerso nei pensieri, Giovanni si assopì. Gli parve di sognare il sole caldo di luglio che in Sardegna era cosi forte da far traballare l’aria, la mietitura del grano, le falci che si muovevano ritmicamente impugnate da solide ed esperte braccia, i covoni affastellati mentre il sole implacabile picchiava sui corpi accaldati, l’aia e i buoi ansimanti pronti a trebbiare il grano.

Tutti i gesti, ripetuti ogni anno, erano festosi, il grano era vita, nutrimento, la farina avrebbe donato il pane, la sua meravigliosa e confortante fragranza. Forse non era proprio un sogno, egli era continuamente immerso nei ricordi della sua vita al paese e si sovrapponevano ai momenti di riposo che non erano mai un vero sonno ristoratore. Un tremendo boato lo riscosse, non vide più nulla cadde in un torpore innaturale. Era forse quella la morte? Quel non avvertire più nulla, sentirsi come paralizzato, incapace di proferir verbo e di aprire gli occhi? Era l’alba, livida e nebbiosa. Faticosamente, dopo ore, aprì gli occhi, non capì, la gamba gli doleva terribilmente, non aveva più l’elmetto, ma sentiva un rantolo vicino a lui, Luigi, il suo amico bellunese, era ferito. Senza pensare si alzò e lo prese sulle spalle, era alto e pesante, ma non importava, lo doveva salvare portandolo al posto di medicazione. Incurante di ogni pericolo, riuscì a giungere dal tenente medico che, nel vederlo, lo rimproverò: “Hai rischiato la vita per portare qui un morto?”- disse. “No, – rispose – è vivo, l’ho sentito respirare”. Gli si annebbio la vista e svenne, stette per ore in preda ad uno strano delirio, gli curarono e suturarono la ferita.

Quando rinvenne, seppe la verità, con enorme dolore gli toccò l’ingrato compito di riconoscere i suoi nove compagni dilaniati da una granata tedesca scesa nella postazione. Ora che era rimasto solo, gli tornarono in mente le parole di Emanuele della sera precedente quando gli aveva detto che non avrebbe più rivisto la mamma. Aveva avuto ragione. Era dunque questo il prezzo dell’amor di patria? Vivere con il rimpianto dei suoi giovani compagni morti? Com’era potuto accedere che solo lui fosse rimasto in vita? Anche suo padre tanti anni prima, era sopravvissuto alla battaglia di Caporetto miracolosamente illeso, ora un incredibile gioco del destino aveva risparmiato anche lui, ma il doloroso ricordo di quelle vite, anzitempo spezzate, l’avrebbe tormentato per sempre.

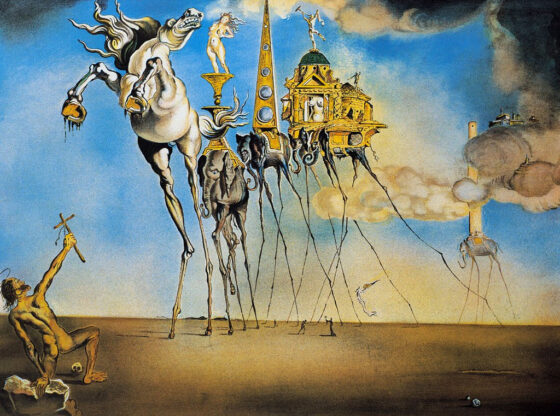

L’immagine di copertina è tratta dal sito riccione.net