L’incendio

Di Giovanni Dominoni

Le fiamme gialle e rosse avvolgevano il tronco contorto della possente quercia, strangolandola. Il legno di quell’albero sapiente bruciava lento, composto, quasi godesse senza rammarico alcuno dei suoi ultimi attimi di vita. Erano i rami più piccoli, le foglie già seccate dal calore a divampare. E poi le sterpaglie tutt’attorno, gli arbusti di mirto che erano cresciuti ai suoi piedi assieme ai germogli gettati dalle radici. Pareva una madre, la quercia, che dicesse addio ai propri figli e quelli, in un gesto commovente, un addio, l’accoglievano in un ultimo, tenero abbraccio di fuoco.

«Meglio l’albero che io», balbettò, ricacciando indietro uno spiacevole senso di colpa. Ma quello che non riuscì a scacciare furono le immagini sfocate di lui bambino che scalava quell’albero, sua madre che gli urlava di scendere, e poi di quando lui e papà raccoglievano le ghiande all’ombra di quella folta chioma. E del giorno in cui s’erano fatti delle gran risate quando aveva indicato alla madre la cupola di una di quelle ghiande e poi aveva urlato «Berretto! È un berretto!» Quando era riuscita a smettere di ridere, la mamma l’aveva preso in braccio e gli aveva scoccato un bacio sulla guancia, che gli sembrava di sentire ancora. Quanto aveva potuto avere, allora… due anni? Non si sarebbe mai immaginato che la memoria potesse andare così indietro nel tempo.

Tra tutti i ricordi che gli sovvenivano, a lasciarlo più stranito fu quello di un grosso ramo morto, penzolante da una delle diramazioni principali dell’albero. Per un certo periodo, ogni sera l’aveva osservato dalla sua finestra, prima di andare a dormire. Il ricordo di quel ramo era talmente vivo che gli sembrava di poterne percepire la rugosità tra le mani. Si ricordava che, nonostante tutto ciò che lo collegasse ancora al resto dell’albero fosse solo una striscia contorta di corteccia, sulla sua sommità alcune foglie erano rimaste cocciutamente verdi per gran parte dell’inverno. Lui l’aveva osservato e osservato, dalla sua camera, nel suo pigiama, aspettandosi che quelle foglie s’ingiallissero e cadessero ma niente, rimanevano sempre uguali. Non riusciva a capire come quella protuberanza ormai quasi del tutto estranea all’albero potesse ancora essere viva. «Staccati, cadi a terra e compi il tuo destino», lo esortava nella sua mente di adolescente, mentre riflessioni sulla caducità e sul senso della vita attraversavano ogni sera i suoi pensieri. A pensarci bene era piuttosto strano che lui, un ragazzo come molti altri che amava i videogiochi, le ragazze, odiava le verdure lessate e s’ingrassava di gelatine e patatine, si fosse lasciato trascinare in tematiche filosofiche davanti a quell’immagine, quella metafora vivente di un’agonia prolungata, per un intero inverno. Non sono tutti egoisti e festaioli, gli adolescenti? Quello che si ricordava bene, però, era che la primavera dopo quel ramo era ancora là, la frattura s’era in qualche modo rinsaldata, e nuovi germogli erano apparsi lungo tutta la sua lunghezza, inconsapevoli e indifferenti della loro incredibile fortuna.

Ora, quell’enorme coagulo di ferite rimarginate – perché quello era, quell’albero, per lui che lo conosceva bene – bruciava, e le sue ferite non si sarebbero più rinsaldate. Nulla sarebbe più tornato indietro dopo quell’incendio. Con la cenere si fa solo il concime.

Quando arrivarono i pompieri, lui era ancora seduto sulla grande pietra al limite del giardino, assorbito nella scena. Gli dissero che la pelle era secca, violacea, bruciata dal calore dell’incendio. La gola gli doleva per tutto il fumo che aveva respirato. Lo presero per un braccio, per aiutarlo ad alzarsi, ma lui non si mosse. Dovettero sollevarlo in due per trasportarlo fino all’ambulanza nella quale lui si lasciò sedere docilmente. Da lì poteva ancora vedere i resti del tetto crollato, dietro la quercia, i larici dai quali s’innalzavano strisce guizzanti di fuoco come luci di enormi, funeree candele che s’univano alle fiamme fuoriuscite dalle finestre della casa, lingue rosse che divampavano come nelle scene dei film. E allora si rivide, ostinatamente come quel ramo di quercia, a raccogliere le ghiande in quel guardino che era stato suo e di suo padre prima di lui, e prima ancora del padre di suo padre. I moscerini che l’avevano infastidito ogni estate erano tornati a dargli l’ultimo saluto, se li sentiva ancora ronzare attorno e infastidirlo, e con loro l’umida rugiada che gli bagnava le mani e le gambe quando si sdraiava sullo spiazzo verde tra i mirti e l’orticello. Era come se i ricordi volessero dirgli che sulla loro erba, ogni notte di San Lorenzo da lì alla fine dei tempi, si sarebbe potuto sdraiare ancora e ancora a contare le stelle cadenti. E poi la mamma che urlava dalla finestra della cucina, e lo scricchiolare del selciato sotto alla ruote quando suo padre tornava a casa dal lavoro, guidando la vecchia Fiat 131 grigia. E le giornate passate a guardare sprazzi di cielo blu che appariva sornione tra le foglie della quercia, mentre lui era occupato a sognare la ragazza di turno o la vittoria nella prossima partita di calcio. La fine della sua giovinezza, la sera dopo il suo primo giorno di lavoro, e la prima notte da solo dopo la morte di sua moglie. L’inizio della sua vecchiaia. Ricordi, ricordi, ma ormai da quella finestra non uscivano più i suoi sguardi, ma solo fiamme che non appartenevano a nessuno.

Per un attimo gli parve che anche la sua vita fosse diventata come quel ramo moribondo e penzolante che lui aveva dato per morto. Le foglie fresche, il legno ancora umido dove la corteccia s’era strappata… anche lui si sarebbe rinsaldato? No, lo sapeva bene. Non questa volta. Si sarebbe piegato verso terra inesorabilmente, ogni giorno un centimetro in più. Questo gli sarebbe accaduto. Cadere, morire, dimenticare ed essere dimenticato. Chi era stato, lui, che cosa aveva fatto nella vita per venire ricordato? Per rinascere dalle ceneri del vecchio? Nulla. Assolutamente nulla né di eroico, né di memorabile.

Quando l’ambulanza partì per condurlo all’ospedale gli avevano avvolto attorno un mantello che pareva d’alluminio, neanche fosse stato un avanzo di carne del giorno prima da tenere in frigorifero. Per tenere il corpo a una temperatura costante, gli avevano spiegato, e lui infatti sentiva la pelle che bruciava ancora. Non poteva fare a meno di ansimare, cercando di respirare nonostante il dolore nella gola, come se gli raspassero dentro con un rastrello. Gli dissero parole gentili ma lui le rifiutò, come la vecchia quercia non aveva mai ascoltato le sue. Ogni parola è una ferita da rimarginare, e lui ne aveva avute a sufficienza. Addormentarsi, quello voleva. Sognare, magari, perché tanto i sogni non lasciano tracce. Perdersi in mondi inventati, dolci perché immateriali. Dormire e non svegliarsi, la medicina finale, la più efficace, quella che rinsalda per sempre ogni ferita. Essere liberi e danzare leggeri nell’aria, vento nel vento, assieme alle fiamme, e non pensare più a nulla, come faceva il fuoco e la quercia nel fuoco e facevano ormai sua moglie che non c’era più, suo padre che non c’era più, e tutto il resto del mondo che l’aveva lasciato indietro, a penzolare.

«Domani starà bene» gli disse l’infermiera. «Sono solo ustioni superficiali, niente di che preoccuparsi. Per la gola ci vorrà un po’ di tempo, ma passerà. Niente cibi solidi, si dia al gelato.»

Osservò la donna, quel bel sorriso travolgente. Si sollevò leggermente su di un gomito: alla parola gelato s’era già sentito meglio.

«…al gelato?» chiese, con un filo di voce.

«Come quando si fa l’operazione alle tonsille.»

Non gli dispiaceva quell’idea. Ma ormai aveva esaurito tutte le energie e si lasciò cadere indietro, sulla lettiga. Gli sembrava di sentire ancora l’odore della fuliggine aleggiare nell’aria. Era un buon profumo, ma mischiato a quello dell’alcool, dei disinfettanti e degli unguenti non aveva più alcun senso. Di nuovo impotente, lasciò che l’infermiera gli tamponasse la pelle del viso con un batuffolo di cotone imbevuto di una qualche pozione miracolosa.

«Tornerà come nuovo» lo illudeva. «Forse solo qualche cicatrice».

Ma lui dondolava nel vuoto. Cercava di dormire, spegnersi, annullarsi. Cadere, finalmente, come quelle foglie d’inverno, come quel ramo a cui mai avrebbe dato speranze.

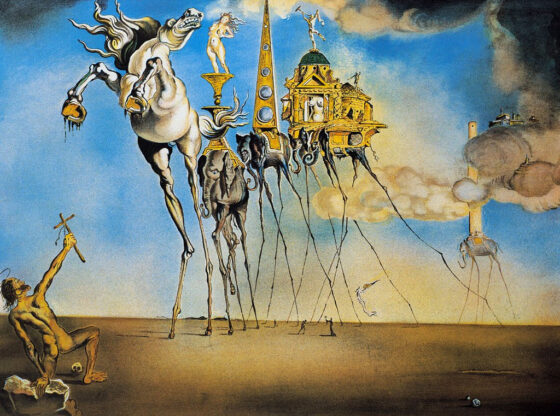

L’immagine in copertina è Il fuoco, 1988, olio, tempera, carbone, smalto su carta. Di Giuliana Collina