L’inganno

Di Fabrizio Bella

Dopo molti tentativi, l’ho finalmente trovata. È parecchio cambiata dall’ultima volta che vi ho messo piede; rassomiglia adesso a una di quelle case antiche e bellissime delle nostre campagne, ma non ne possiede più l’anima nobile – hanno divelto il vecchio pavimento in legno, e distrutto quasi tutte le docce. Una casa con un solo bagno e una sola misera doccia, è una casa dove regnerà il malcontento di tutti. A casa mia, che aveva ben tre bagni e che poteva vantare due docce per ogni bagno, regnava la pace, e tutti, compresi il cane e il gatto, vivevano lieti e in armonia. Nessuno avrebbe mai avuto pretesto di adirarsi se, dovendosi sbrigare il lunedì mattina, avesse bussato alla porta di uno dei bagni. L’avrebbe trovato vuoto e in perfetto ordine. Quando la guerra è arrivata, le cose sono assai cambiate. Minico, il figlio del macellaio sotto casa, c’aveva visto giusto: quella era gente brutta, che non scherzava affatto. Vennero che era la fine di maggio, e fu quasi per gioco che si presero tutto. La scuola, la palestra e la macelleria sotto casa bruciavano forte, e si gridava con la bocca e con gli occhi. I vicoli erano illuminati da un bagliore violaceo, che pareva venire sempre da dietro le nostre spalle. Ci fu chi pianse; verso i primi di agosto, ci dissero che Minico era emigrato verso nord con la famiglia, ma poi, una sera che non era ancora tramontato il sole, lo vedemmo che giaceva prono, col colletto inzaccherato di sangue e di fango. Io lo riconobbi subito, perché anche da morto aveva quell’espressione furba di chi c’aveva visto lungo ancora una volta, e aveva capito che era morto prima ancora che gli sparassero alle spalle. M’ero sporcato di fango anch’io. Intanto, scappavamo, ma nessuno riusciva a trovare rifugio. Sui tetti dei palmenti si sparava a vista, e per le vigne i cani schiumavano dalla bocca e noi li maledicevamo a ogni passaggio. Le forze nemiche sapevano sempre dove trovarci: ogni strada era per noi ormai impraticabile – spettri antropomorfi le popolavano, esseri di tenebra e luce. Mi sentivo la febbre addosso. Venne pure l’inverno, e il Natale di quell’anno lo passammo al freddo, a scambiarci sguardi lupini. Nessuno poteva mai veramente riposare, perchè il nemico non conosceva le feste cristiane, e nemmeno la pietà pagana. Fummo costretti al vagabondaggio. Quando le calle cominciarono nuovamente a fiorire, venimmo raggiunti dalla notizia che il nemico si era ritirato. La città era libera, le strade di nuovo sicure. Potevamo tornare a casa.

Eppure, a casa non potemmo tornarci: nessuno si ricordava più l’indirizzo, né si riusciva a metterci tutti d’accordo su che aspetto avessero le mura esterne al momento della nostra fuga. Le donne dovevano riposarsi, gli anziani riflettere; avremmo fatto ritorno più tardi. Così le calle ebbero modo di crescere e marcire e rifiorire per mille e mille volte ancora. Finimmo per abituarci al sapore del vino bianco e del pescato locale.

Un giorno che il sole era già cadavere, decisi che sarei tornato a casa. Nessuno mi avrebbe accompagnato, e non perché non volessi. Parlai del progetto alla mia gente. Volevo disperdere quel bagliore opaco che leggevo nei loro sguardi. Ma gli anziani abbassavano gli occhi e corrugavano la fronte, mentre i giovani mi deridevano. Quando passavo, dicevano: “Eccolo, è lui!” Avrei dovuto pensare io a tutto l’occorrente per il viaggio, e così feci. Per viaggiare sicuro, mi muovevo di notte tra i terreni dei signori locali – non battevo le strade principali, forse ormai per abitudine. La mia solitudine la condividevo coi cani e coi gatti, randagi come me. Bisognava scaldarsi la notte, e di giorno trovare un rifugio per riposare e consumare qualche pasto di fortuna. Si trattava di frutta trovata per le campagne, principalmente. Una volta, mi riuscii di trovare un coniglio azzannato da una volpe, e visto che non aveva ancora fatto i vermi ne feci un brodo. Fu il pranzo più buono della mia vita. Era di nuovo primavera quando giunsi in un paesello fatto di sole quattro case e una chiesa – ma non era neanche una chiesa, era un altarino di campagna. Arrivai che era quel momento della giornata tra la notte e l’alba, in cui tutti dormono ancora. Solo un anziano popolava quella dimensione nottambula; stava in piedi sull’uscio del portone di casa, immobile. Mi avvicinai, dimentico di ogni prudenza. Troppa era la fame, e quella notte aveva piovuto. Gli chiesi se in casa tenessero del pane, e se in cantina o in soffitta ci fosse un angolo per rannicchiarmi qualche ora, prima di riprendere il viaggio. Questi mi fissava attraverso ciglia lunghissime, da donna. Aveva il viso scavato di chi ha a lungo lavorato la terra o di chi si ammala all’improvviso. Con un gesto delle mani ossute, mi fece cenno di entrare. Quell’alba io e il vecchio la passammo mangiando pane e bevendo latte fresco, densissimo. Dovevo essere vicino casa. Io non avevo molto da raccontare, forse pure mi vergognavo, e comunque il vecchio mi disse che a lui non piaceva parlare. Non ricordo neanche di aver finito di mangiare, mi svegliai che era da poco calato il sole. Il vecchio non c’era più, e la casa pareva adesso abbandonata da secoli. Mi rimisi in cammino col sapore del latte ancora in bocca.

Al mio vecchio paese ci sono tornato che avevo i capelli imbionditi dal sole e le scarpe squarciate. Bisognava fare in fretta, non potevo reggere ancora per molto. Ed è successo che, dopo svariati tentativi, l’ho finalmente trovata. È parecchio cambiata dall’ultima volta che vi ho messo piede. Come si fatica a riconoscere la propria casa, quando diventa una cosa di tutti! Un rumore di passi mi coglie distratto. La bocca di un fucile mi punge le spalle, e penso a Minico che neppure stavolta m’ha potuto avvertire.

“Vede, ufficiale? Sono tutti così, questi campagnoli. Bestie ostinatissime! Sono attaccati ai loro luoghi come un cane dopo che ha pisciato sul muro. Questo qui è già il terzo che torna. Bisogna solo avere pazienza, ed aspettarli: tornano sempre tutti.”

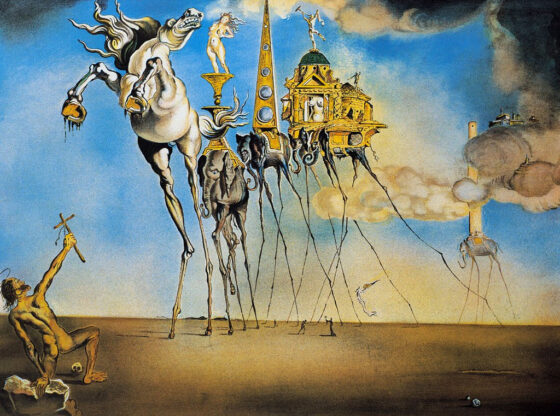

L’immagine di copertina è Ryder’s house di Edward Hopper