ALVARO ROSADI

La luce entrava dall’unica finestra, cogliendo la stanza come d’improvviso, illumando i flebili raggi di una giornata di fine estate, la polvere che incontrava lo sguardo in un muro evanescente e dorato.

Lei era lì, distesa sul letto, poggiata fiaccamente sul polso destro, osservava muta le morbide colline che disegnavano il quadro di quell’affaccio sulla realtà.

Era distratta. Pensava alla strada, a quei mondi lontani di cui aveva adesso sognato, lunghe distese di pianure infinite, rocce dai colori pastello a picco duro sul mare, eppure tutto manteneva una perfetta armonia, a stagliare era un’immagine fiabesca, di desiderio. Perfino la terra arida, l’aria calda e le spine di quei luoghi concorrevano ad aumentare la brama di una uscita, spingevano dritte verso una corsa tutta interiore, sollevavano un grido che somiglia ad un canto. Doveva esser quella l’immagine della libertà, pensava. Si immaginava una sensazione, vuote le forme, era un ché di ridente, e in mezzo al vento, tra le linee non ci si accorge del tempo passato.

Continuava a volare, compiendo screziate capriole e ghirigori senza capire, ci sarebbe riuscita solo molti anni dopo, che quello era il più bel viaggio, forse l’unico fatto per davvero.

Suonò -brusco- il campanello; il cane abbaiò. In un attimo fu costretta a mettersi in piedi, catapultandosi verso il cancello antistante alla casa per accogliere il mostro che con simile empietà aveva deciso di scostarla dalla propria spiritualità.

Le sembrò, d’un tratto, che il tempo mutasse, si mette a piovere, pensò un istante mentre usciva in giardino, attraverso vasi fioriti e cipressi neonati.

“Salve, Alfiero; no! Non sono in casa i miei genitori”, disse l’amico di famiglia, tutto sporto dalle inferriate fin dentro alla proprietà.

“Oh, capisco. Ero, sono, venuto per dirvi una cosa, non so se avete saputo..”; “che cosa?”, lo interruppe lei con curiosità impertinente di ragazza. “E’ purtroppo accaduta una sciagura” disse Alfiero con tono fermo e recuperando una saldezza, anche nella postura del corpo, che la mise inavvertitamente sull’attenti, come se dovesse sentirsi fare la più tremenda delle dichiarazioni sconvolgenti. “Alvaro Rosadi è stato ucciso!”; seguì una lunga pausa e poi riprese: “Lo hanno trovato già cadavere, riverso alle sponde del Cavi. Doveva esser morto da almeno quindici, venti ore, ha detto il dottore. Gli hanno sparato tre colpi, dritti in testa -per filo, e prima l’hanno ordito di botte. Forse anche con qualche mazza, visti i segni che aveva in testa e sui reni. Non si sa ancora nulla su chi possa essere stato a commettere una cosa simile, ma Don Gianpaolo ha detto di pregare; pregare forte e tutti insieme, affinché il male che si insidia in questa nostra comunità venga estirpato e si levi via, lontano, per volontà del Signore. Ci si ritrova tutti in Piazza della Chiesa, alle tre di oggi pomeriggio”.

Non si sbagliava, il tempo stava per cambiare. Le parve, anzi, di sentire già levarsi tuoni rabbiosi e scorgere il cielo diventare tutto nero, di lutto. Salutò con un cenno e si ritirò correndo, scansando tra i piedi i cani che le venivano incontro smaniosi, scambiando le sue mosse per un gioco.

Conosceva bene Alvaro. Lo aveva stimato, ascoltato e seguito durante i suoi comizi. Egli spesso si spostava tra i paesi della provincia per raccontare quella che diceva di essere la verità che nessun altro trovava il coraggio di raccontare. A chi gli chiedeva, con intento provocatorio, come mai se ne facesse carico proprio lui, rispondeva menzionando la parabola dei talenti. Essa era ormai un topos, per lui, da recuperare al bisogno, pescandolo fuori da un vecchio cassetto della vita dove finiscono quelle circa trenta cose, o forse meno, che si usa chiamare consapevolezze.

Non era cattolico, certo era un laico, ma non miscredeva e in cuor suo sperava nell’esistenza di Dio, uno qualsiasi, purché onnipotente. Disdegnava le false speranze e si definiva un combattente di guerriglia non armata. Aveva molte paure, Alvaro. Per questo sognava un’esistenza Suprema, qualcosa che fosse pronto a prendere il posto delle sue convinzioni, qualora avesse dovuto scorgerne il fallimento. Di tutte le liturgie sacre che aveva appreso nei suoi anni di parrocchia, credeva molto in quella novella e l’aveva fatta sua. Doveva essere che quando andava al catechismo, il sabato pomeriggio, quella storia era l’unica che lo tratteneva dal chiacchierare e disturbare le timide ragazzine dabbene per farsi espellere e andare, finalmente, a tirar calci al pallone su, sopra, ai campetti del prete. E già, perché, a Ròvisi tutti i bambini vengono mandati dalle loro famiglie a frequentare la parrocchia: il sabato al catechismo, il mercoledì al coro col maestro e la domenica a servire messa; a qualcuno tocca perfino l’asilo dalle calasanziane e se qualche ardito pensa di infrangere la regola morale, peggio per lui. Non sa mica, lo straniero (per forza!) quanti guai avrà dopo da passare e quante ne dirrà la gente! Sicché, tra un tiro in porta e una sottana alzata, Alvaro qualche volta ascoltava attento e la sua curiosità di bambino vispo gli facevano capire, per slancio natural, più che per reale comprensione allora, che quella novella aveva un carico umano notevolissimo.

In quella parabola, avrebbe detto poi nei suoi sermoni profani, si cela un messaggio di profonda civiltà. Vi si legge la solidarietà, lo spirito sociale con cui un uomo dovrebbe stare al mondo. Odiava, infatti, la Chiesa anche per questo, perché non riusciva a staccarsi dall’idea di una conoscenza elitaria, sembrava temesse il diffondersene come se la consapevolezza diffusa fosse il peggiore dei Satana.

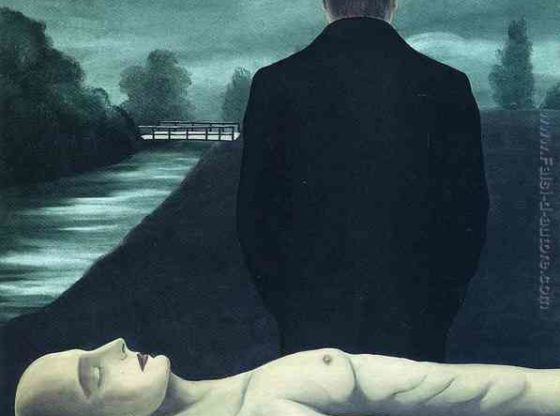

L’immagine di copertina è Ragazza alla finestra di Salvador Dalì