Cultura e anticultura

Di Emanuele Martinuzzi

Nell’opera filosofica fondamentale della scuola di Francoforte intitolata Dialettica dell’illuminismo Max Horkheimer e Theodor Adorno affermavano che parlare di cultura è sempre stato contro la cultura, per il suo inevitabile e semplicistico, quanto erroneo o illusorio, possesso, non meno per il suo prevedibile incasellamento di ciò che per sua natura vive, o dovrebbe vivere, nel mondo dell’imprevedibilità, ossia dell’atto creativo, concettuale o materiale che sia, spalancando le porte della novitas in una struttura che si dovrebbe reggere paradossalmente su aperture e sul dubitare perfino di se stessa. La cultura sono le fondamenta di una civiltà, costruite però nell’idealità dell’empireo e quindi in ciò che è senza struttura o dimora. Le fondamenta vivono in questo senso in una dimensione priva di rigidità o perlomeno le stesse rigidità sono in realtà sabbie mobili, in cui vengono annichilite e sommerse le vecchie forme divenute troppo pesanti e granitiche per lasciare posto al fluire nella non forma del divenire. Prendendo spunto da questa frase provocatoria dei due sopracitati pensatori, quanto veritiera proprio perché falsificabile e interpretabile per vie trasversali, si cercherà di abbozzare in poche battute, votate per forza di cose alla sintesi del volo Pindarico, una serie di dubbi che sappiano, non definire cosa sia la cultura, né stigmatizzare e allontanare cosa sia il suo contrario, bensì delineare sommariamente una possibile dialettica tra la cultura e l’anticultura, ammesso questa ipotesi sia verosimile, cosa che si tenterà di intravedere o porre in essere.

Parlare di cultura è sempre stato contro la cultura. Il denominatore comune «cultura» contiene già virtualmente la presa di possesso, l’incastellamento, la classificazione, che assume la cultura nel regno dell’amministrazione.[1]

Con il termine cultura solitamente sembra si intenda tutta una serie di processi di significazione o strutturazione delle forme, che contraddistinguono l’essere umano nel suo civilizzarsi, ossia l’essere umano nel suo farsi umano, conoscendosi e così superando le barriere obliose del mero istinto, che lo relegavano in una condizione incosciente, informe o meramente pulsionale. Si potrebbe dire che, da un certo punto di vista, la cultura sia lo stesso articolarsi, narcotizzarsi, deformarsi della natura pulsionale umana, una forza capace di coltivare le possibilità presenti embrionalmente nell’oblio di questo vitalismo originario verso il sovra mondo della conoscenza o del rispecchiamento di un atto autocosciente. La civiltà in un certo senso è la trasformazione dell’inciviltà, nel senso in questo caso non di comportamento disdicevole o mancante di senso civico, bensì di ciò che precede l’atto del civilizzarsi, del farsi uomo di fronte al mondo, trafitto da esso. In esse l’individuo, scavalcando la propria esperienza, attinge all’esperienza della preistoria, là dove la propria storia è troppo rudimentale. Mi sembra assolutamente plausibile che tutto quanto oggi ci viene raccontato nell’analisi come fantasia – la seduzione di bambini, l’accendersi del desiderio sessuale osservando i rapporti tra i genitori, la minaccia dell’evirazione (o meglio, l’evirazione stessa), sia stato una volta realtà nei primordi della famiglia umana, e che il bambino, con la sua fantasia, abbia semplicemente colmato le lacune della verità individuale con la verità preistorica.

Ripetutamente ci è venuto il sospetto che la psicologia delle nevrosi ci abbia conservato, più che tutte le altre fonti, antiche testimonianze dell’evoluzione umana. [2]

Come ebbe a dire più sinteticamente lo stesso Freud la cultura ha la finalità di una difesa contro la natura umana più profonda e viscerale, forse contro la natura stessa e la sua capacità indefinibile di essere più che creatrice o distruttrice, al di là di queste distinzioni, aventi la forza di far parlare la voce dell’oblio, della vita e del trauma inteso come sogno civilizzatore, che non lascia traccia di sé e nonostante ciò esiste come vulnus, ferita o apertura, evolvendo nelle forme delle culture partorite dall’informità della natura primordiale, della vita che soverchia ogni cosa come una fiumana indistinta e immola i suoi esseri particolari in un tutto sconfinato. Da questo humus titanico e terrificante si erge timidamente e inevitabilmente finita la cultura, come un grido di questo novello uomo davanti adesso al suo destino, come una ginestra che solitaria si nutre di se stessa rispetto all’aridità e al dramma della natura che l’attornia con la sua tirannica indifferenza, di un islandese che prova a dialogare con l’immensità di un essere al di là del linguaggio e creatore di ogni possibilità del linguaggio, inteso però come un grido articolato nelle forme cristallizzate e transitorie della civilità. La natura del trauma è quella di omettere nel rimosso del sogno la sua realtà lacerante e lacerata, la lingua che lo parla è quella della comprensibilità rispetto all’incomprensibile che cela. Il significato prova a rivestire una nudità, avvertita come peccaminosa perché indefinibile, con i lembi provvisori e manchevoli di un linguaggio comunicativo. Il grido si nasconde dietro i silenzi dei segni significanti come autentico contenuto.

Tutta la silenziosa gioia di Sisifo sta in questo. Il destino gli appartiene, il macigno è cosa sua. […] Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna, ammantata di notte, formano, da soli, un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice.[3]

La sofferenza celata dalla gioia dell’essere umano che eroicamente si ritaglia il suo spazio di essere rispetto allo sconfinato di un mondo primordiale e magmatico, in cui niente esiste se non il nulla che aleggia su acque di vita eterna e morte incessante. Tutta la continua fatica di trasportare il destino del silenzio verso il linguaggio dell’esistenza, ancora e ancora, è l’immane sforzo della cultura di continuamente distaccarsi dal suo incosciente essere primitivo, a cui è eternamente attratta, silenzio sul baratro della vertigine e del grido. Resa tangibile pietra, umanità plasmata dalle informi viscere della terra verso la forma del visibile cielo, un dono dell’Essere senza tempo e senza spazio che si nega nel suo silenzio edenico per parlare i linguaggi imperfetti di un essere finito, staccato dalla costola del mondo, sempre oscillante tra la fine della salita e l’inizio della caduta.

Il pensiero filosofico si pone di fronte a tutte queste direzioni della vita spirituale non semplicemente con l’intento di seguire ciascuna di esse separatamente, o di abbracciarle complessivamente con lo sguardo, ma con il presupposto che sia possibile riferirle ad un unico punto focale, ad un centro ideale. Ma questo centro non può mai, considerato da un punto di vista critico, consistere in un essere dato, ma solo in un compito comune. I diversi prodotti della cultura spirituale, il linguaggio, la conoscenza scientifica, il mito, l’arte, la religione diventano così, nonostante la loro interna diversità, membri di un’unica grande connessione problematica, diventano diversi punti di partenza per giungere ad unico scopo, trasformare il mondo passivo delle semplici impressioni, nelle quali lo spirito a tutta prima appare rinchiuso, in un mondo della pura espressione spirituale.[4]

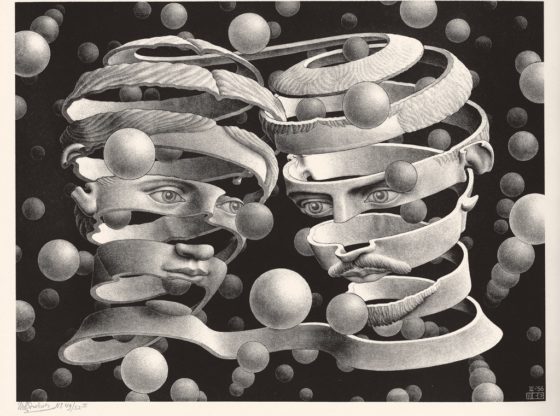

Ogni direzione o articolazione della cultura, che si moltiplica nelle varie modalità espressive e attuative del sapere, oscilla interiormente nell’anti-dialettica della salita e della caduta, del silenzio e del grido, della sofferenza e della gioia, dell’anticultura e della cultura, senza che tra queste opposizioni vi possa essere una prevedibile dinamica e univoca classificazione. Il mondo simbolico, in cui si strutturano i linguaggi e con essi le prospettive dell’umanità di esprimere sé stessa, stagliandosi come universo esistente rispetto al vitalismo senza forma della vita e dell’istinto, non vivono una volta per tutte, non sono un’idealità senza tempo e senza prospettive, bensì vibrano della sofferenza e della gioia della salita verso la forma simbolica della cultura, come della caduta verso lo sgretolarsi nell’anticultura. Dopo il morso del frutto dell’abisso la vita si macchia del peccato di voler esistere, distinguere il bene dal male è la regolamentazione deforme della non-forma del primitivo, di ciò che precede la storia, nel senso che è l’ombra costante, il confine oltre il quale la storia si rispecchia nel suo stesso oblio. Se la cultura pone le fondamenta delle civiltà e del senso di ciò che chiamiamo umanità, l’anticultura rammenta, come un gemello silenzioso abitante nell’ombra, che queste fondamenta vivono della consistenza del miraggio, della transitorietà, dell’abisso. Si pone l’evidenza di come cultura e anticultura alla fine siano due abissi che si specchiano l’un l’altro attraverso rispecchiamenti deformanti e indefinibili.

Che l’uomo inceda quotidianamente dentro la Notte è per l’uomo di oggi una banalità, a dir tanto. Perché comunemente egli la rende Giorno, nel modo in cui egli intende il Giorno, come proseguimento di un’attività e di un’ebbrezza. Nella compieta è ancora presente la forza primordiale mistica e metafisica della Notte, che noi dobbiamo incessantemente spezzare per esistere davvero. Perché il Bene è solo il Bene del Male. Gli uomini di oggi sono più che abili nell’organizzare ogni cosa, ma non sono più all’altezza del raccoglimento per la Notte. Nel “movimento” noi sembriamo essere qualcosa e fare qualcosa – ma dove sono quiete e inattività, non sappiamo più far nulla di noi stessi. Così per lei la compieta è diventata il simbolo dell’esser-trattenuto dell’esistenza entro la Notte, e della necessità interiore della quotidiana disposizione ad Essa. [5]

La luce della cultura illumina compiutamente soltanto quando mostra l’ineliminabile notte compresente, connaturata e incarnata nella cultura stessa. La cultura è contraddistinta da un’armonia aperta e imperfetta, che abbraccia l’opposto da sé, ossia perfino la deformità distruttiva dell’anticultura. L’origine della presenza della luce è nel rinvenimento di un’assenza che si fa ombra. La notte è già presente nei semi del giorno che devono sbocciare, viceversa in ogni notte abita silenziosamente il nuovo giorno di là da venire. Ma non è semplicemente questa dialettica il fulcro del ragionamento. L’idea di un equilibrio quasi simmetrico tra le due istanze, che possa essere descritto in modo prevedibile e univoco, riuscendo a definire e identificare univocamente cosa sia cultura e cosa sia anticultura, in realtà è frutto di un idealismo ingenuo, che tratta la cultura come un processo esistenziale e intellettuale nella costruzione e edificazione di forme stabili e riconoscibili, come allo stesso modo viene invece intesa l’anticultura come un processo annichilente, degenerativo che tende alla decostruzione e distruzione delle forme in cui abita una cultura data. Ogni goccia di rugiada nella quale si rifletta il sole brilla in un gioco infinito di colori, ma il sole spirituale dovrebbe generare un solo colore, e cioè il colore ufficiale, senza tenere conto dei tanti individui, dei tanti oggetti nei quali l’uomo si riflette. La forma essenziale dello spirito è allegria,

luce, e la legge fa dell’ombra l’unica espressione che le corrisponde: dovrebbe andar vestita solo di nero, eppure tra i fiori non ce n’è alcuno che sia nero.[6]

Cultura e anticultura, più che essere due facce opposte e complementari in un processo di evoluzione e devoluzione continuo e dialettico, appaiono nella loro ambigua natura di prismi imperfetti, che rendono indecifrabile una medesima luce che li attraversa connotandoli nella differenza, più per un gioco prospettivo che per ragioni oggettive. Il loro movimento non è quello lineare del cerchio o della via anche di taoista memoria, non sono tesi e antitesi nella fenomenologia di questa luce ante litteram, piuttosto le loro luci e le loro ombre sono rese ancora più frastagliate dal loro continuo oscillare nella sofferta salita, come nella discesa del già citato mito di Sisifo. L’anti-dialettica, questo moto oscuro e inintelligibile, che caratterizza la cultura quanto l’anticultura, l’edificazione quanto la distruzione, da che cosa può dipendere se non dal fatto che la cultura, per quanto civilizzatrice, moralizzatrice, umanizzatrice, modernizzatrice, razionalizzatrice e progressista possa apparire, sostanzialmente in realtà non può mai del tutto emanciparsi da quel vitalismo originario, da quella volontà inconscia al di là del bene e del male, da cui solo per convenzione o ideologia è considerata distinta e strappata per colpa o epico eroismo. Alla fine il mito si edifica proprio nell’illusione che l’uomo, con esso ovviamente la sua cultura, si siano stagliati in un orizzonte di senso altro rispetto all’oblio violento ed innocente, di ciò che sta nella preistoria del linguaggio e dell’umanità. La presenza del gemello iroso e cupo dell’anticultura, come un eterno Caino che attenta alla vita del fratello Abele, perennemente rammenta di come la cultura non viva mai in un Eden sicuro e protetto da qualsiasi decomposizione temporale o caduta umana. E ancora più profondamente ricorda di come la stessa cultura non sia mai innocente, coerente, illuminata nella sua essenza, nel suo cuore di tenebra.

Era diventato un luogo di tenebra. Ma c’era in esso soprattutto un fiume, un gran fiume possente, che si poteva vedere sulla carta, simile ad un enorme serpente srotolato, la testa nel mare, il corpo in riposo le cui anse si snodavano lontano su una vasta regione, e la coda era perduta nelle profondità di quel territorio.[7] Fiume carsico la vita ancestrale che pulsa nel cuore invisibile di ogni cultura, inserita nella storia e nelle sue costruzioni e formalizzazioni, con tutto il suo carico di violenza, irrazionalismo, inconscio e rimozione concettuale, che straripa nelle nevrosi che si celano dietro la patina pacificante e pacificata dei suoi fruibili contenuti. In questo senso l’anticultura può assurgere a proiezione onirica della distruzione remota e omessa, insita nell’essenza di ogni cultura. Vivono in parallelo il sogno e la realtà, l’incubo e l’utopia, senza che si possa dirimere questa insanabile contraddizione in una visione che rischiari le speranze di senso dell’umanità, perennemente tradita da sé stessa, prima di ogni altra forma di incoerenza. Trasgredire la legge è il fondamento di ogni legge, che si instaura trasgredendo l’assenza di sé. Cibarsi del frutto proibito della vita è la trasgressione della storia che tradisce l’eternità del tempo per far essere la finitezza dell’umano. In questo senso la cultura, questo serpente arrotolato attorno all’albero della conoscenza del bene e del male, in modo così viscerale da sembrare a volte quello stesso albero, scinde le proprie sembianze vivendo in parallelo come anticultura, attentatore di un ordine così cristallizzato e incantato solo per essere tradito, distrutto, umanizzato. Cultura e anticultura, Eden impossibile e inevitabile caduta dal sogno nell’incubo, in un ondeggiante e continuo andirivieni dall’assurdità sempre nell’assurdità dell’esistenza. Queste istanze si ritrovano ad impersonare loro malgrado la ricerca di senso e razionalizzazione, perpetrata con tutto l’immane sforzo irrazionalistico della paura della fine di un essere finito, in cui permane l’istinto di sopravvivenza ad una morte sfuggita però ricercata, anzi creata come novella divinità, mentre l’uomo,

irretito nel divenire del tempo, così partorito fuori dall’eternità da una natura intimamente violenta con la violenza stessa dell’errore, copre la sua vergogna di quella perduta perfezione, ossia di una preistorica e violenta nudità, con l’abito imperfetto della cultura. Una volta svestiti dell’origine che tutto abbracciava, come l’oblio, da cui si sfugge solo per ritornarvi, in un gioco discontinuo e imprevedibile di morte ed attrazione, rimangono la vita e il racconto, l’assurdità e il linguaggio, l’anticultura e brecce di poesia.

Nessun racconto di sogno può esprimere l’atmosfera del sogno, quel misto di assurdità, sorpresa e smarrimento in un tremito di rivolta disperata, quella sensazione di esser prigioniero dell’incredibile che è la vera essenza del sogno. [8]

Note

[1] Dialettica dell’illumisnimo, Max Horkheimer e Theodor Adorno

[2] Introduzione alla psicoanalisi, Sigmund Freud

[3] Il Mito di Sisifo, Albert Camus

[4] Filosofia delle forme simboliche, Ernst Cassirer

[5]Dalla lettera a Elisabeth Blochmann del 12 settembre 1929, Martin Heidegger

[6] Osservazioni di un cittadino renano sulle recenti istruzioni per la censura in Prussia, Karl Marx

[7] Cuore di tenebra, Joseph Conrad

[8] Cuore di tenebra, Joseph Conrad