Donna Airone

Di Tamara Macera

La porta è semiaperta, la pioggia scandisce i minuti prima della chiusura. Il laboratorio di Biologia ha il solito problema, quella finestra che sbatte da settimane e nessuno che viene chiamato per ripararla. E’ così triste la geometria di questa struttura, così priva di qualsiasi colore e forma. I ragazzi sono mandrie di materia inerme, senza reazione, gli uni ammassati sugli altri, incoscienti dei propri movimenti, venduti ed impacchettati al peggior acquirente, prodotti in scatola di una mediocre società. I miei moti rivoluzionari interiori si sono spenti quando ho varcato quella soglia ed ho occupato questo posto, un banco in fondo a destra. Non un banco da alunno, no. Ero ancora vivo quando il mio culo sosteneva il peso di esili braccia, su di una sedia traballante in una piccola scuola di provincia. Ero ancora vivo quando durante le ore di religione prendevo a calci le foglie del cortile, io, reietto di un Dio in fuga. E’ chiaro: la professoressa mi sbatteva fuori ad ogni occasione. Non c’era posto per un credente tra file di miscredenti. Si, esatto, l’unico credente ero io, il solo a professare una religione di verità. E la verità è cibo per porci. I miei moti rivoluzionari interiori si sono spenti quando ho varcato quella soglia ed ho occupato questo posto, un banco in fondo a destra. Ero un tipo originale io, interessante a detta personale, per le donne un po’ meno. Ero originale perché consapevole di ciò che mi accadeva intorno, vigile come un gatto, astuto e codardo. Anche la mia paura era originale, di prima qualità. Tutte le caratteristiche di un reietto si riassumono in giochi contrastanti di ribellione, astuzia, onestà e non – coraggio. Non dovevo essere l’eroe di alcun mondo, tanto meno del mio. Guardare negli occhi la paura e saperla riconoscere è viaggiare su binari sicuri, senza deviazioni. Sai dove andrai a finire senza conoscere il viaggio, ma la fine ti è chiara. La fine ti è sempre chiara. Ecco io conversavo con le mie paure, conoscevo i miei demoni come amici di vecchia data, demoni che tuttora sono qui con me, seduti su questo banco. Non ci sono altre sedie per poterli ospitare, solo la mia. Per cui si siedono sul banco. Gli ultimi venti minuti sono sempre i più lunghi, non ho mai capito come il tempo riesca a dilatarsi in tal maniera. Quanto siamo stupidi noi esseri umani a pensare di percepire razionalmente ogni cosa. Perfino il tempo stesso sembra che giochi a nostro favore. Nei momenti felici, nei giorni importanti. Poi gli ultimi venti minuti prima della chiusura di una scuola superiore sembrano ore ed ore. Chi avrebbe mai pensato di finire su un banco in fondo a destra fino alle 20:00 di sera. Provo a chiedere ai miei demoni se il ruolo del bidello mi calza. Nulla, nemmeno una parola. Stanno lì zitti e non accennano a muoversi. Posso dire di stare in pessima compagnia, come da quarant’ anni a questa parte. Tranne per un istante. La percezione temporale non è il mio forte essendo un fallibile essere umano , ma un istante l’ ho dedicato alla lentezza delle emozioni, roba che non mi appartiene. Solo un istante nel corso di quarant’anni di respiro e frustrazione. Aveva i capelli biondi. Lunghi capelli di grano sciolto al sole e mani musicali, come se tutte le melodie del mondo dovessero passare tra le sue dita. Un corpo storto, una sinusoide da schiena ricurva e ventre sporgente, come il fianco di un violoncello. Labbra screpolate e ciglia sottili. La conobbi in un bar di periferia dopo una notte insonne e ricca di paure. Ero uscito con i miei demoni, all’epoca alloggiavo ovunque. Ero alla ricerca di luce. La luce di notte la si può trovare solo negli occhi delle donne, diffidate sempre di chi parla delle stelle. Facile incantarsi con lo sguardo al cielo, il difficile è mirare dritto, davanti il tuo io. Le donne questo lo sanno. Io volevo solo luce, quella che bastasse ad illuminare notti insonni. C’era Ingrid che riusciva a donarmi energia elettrica a basso costo. Una scarica dietro la colonna vertebrale necessaria ad un piacere immediato, di facile consumo. Per la mia vita da vagabondo Ingrid era il giusto pasto a fine giornata. Stanza 24 come i suoi anni, Ingrid metteva in fila le stelle su un tavolino abisso e le sniffava con la meraviglia della sua tenera età. Non era egoista, lasciava sempre qualche desiderio inespresso su quel legno scuro. Mi diceva << vuoi?>> e poi riordinava le sue comete. Come rifiutare tanta bellezza? Inalavo vie lattee e saturni contrari, giorni di festa e anni rubati, sniffavo coca come una ventiquattrenne sniffa i suoi sogni. Su un tavolino, in una stanza numero 24 durante notti a risparmio energetico. Ma quel giorno qualcosa non corrispose ad una sporca sebben piacevole routine. Dopo la profondità dell’atto Ingrid si rivestì in fretta: per entrambi non vi era alcun corpo celeste. <<Devo andare>>

<<Dove devi andare?>>

<< Via, devo andare via…>> e accostò dolcemente la porta.

Non la vidi più da quel momento. Nei mesi a seguire la pensai altrove, su altri pianeti e in altri sistemi, con uomini facoltosi in grado si sniffare e mantenere cariche le batterie per le innumerevoli volte che avrebbe avuto fame, sete, astinenza. Non tutti gli extra – terrestri sono capaci di coltivare un fiore raro come Ingrid. La notizia della sua morte arrivò con uno schiaffo a viso disteso. Non c’erano stati segni di violenza sul suo corpo, ma l’overdose l’aveva stuprata da dentro. L’aveva privata dell’innocenza e della vita stessa. Quella volta dopo la fuga di Ingrid, fissai il soffitto della stanza 24 fino all’alba, per poi rivestirmi e finire in un bar di periferia. E’ lì che conobbi lei. Sedeva sul bordo dello sgabello e sorseggiava un amaro. Non so cosa di lei mi stregò. Mi avvicinai e cominciai a parlarle. Aveva un modo goffo di esprimersi e quelle mani così belle macchiavano un’apparente purezza. Me ne innamorai. Strano. Non si trattò di cavi ad alta tensione o sbalzi di energia, era dolcezza a corrente alternata, poi il tempo fece il resto. Il tempo sa cosa fare con gli uomini, un po’ meno con i reietti come me. Ogni sorgere di luna segnava il cammino tra me e quel bar, attendevo le 05:15 come si attende una nascita. Lei riusciva a migliorarmi come una nascita. Era la giusta luce ad ogni momento della giornata. La mia era un’esistenza fallita in partenza e lei era l’unica cosa vera nel nulla. Non c’è margine di errore nel fallimento si può solo sbagliare di più, eppure quella donna era il correttore di bozze al quale avrei affidato qualsiasi rettifica dei miei dannati anni. Ad ogni sorgere di luna, con i miei demoni, percorrevo i soliti passi, soffici, sull’asfalto bagnato da pianti altrui. In fondo ad un bicchiere, il bruciore era solo negli occhi, nell’attesa di un altro giorno. Poche ore. Pochi battiti per quelle ciglia sottili e labbra screpolate. BUM! Cazzo la finestra! Poi si lamentano che le cose non vanno. Mi domando come fanno ad andare se non riescono ad alzare la cornetta per una stupida finestra. Preferiscono staccare la spina e continuare a lamentarsi, mentre le finestre sbattono e le mura si raffreddano. Vado a vedere io cosa fare, tra un quarto d’ora gli ultimi studenti torneranno nella loro dimora: questi maledetti corsi pomeridiani mi privano del tempo che non ho mai avuto. Lascio su questo banco i miei demoni, figurati se muovono le loro evanescenti figure per venire a darmi una mano. BUM! La pioggia non ha cessato il suo lavoro. La stanza di biologia è la parte affascinante di questa struttura esile come le mie braccia in gioventù. Sezioni umane riprodotte, sezioni di rane in decomposizione, squilibri chimici e camici bianchi. Gli animali imbalsamati mi ricordano la credenza di mia nonna : un fagiano fiero guardava sempre e per sempre nella stessa direzione. Di animali qui ce ne sono fin troppi e lei aveva quel corpo proteso in avanti, come a voler abbracciare il seme della vita per necessità. Un airone impaurito dalle proprie orme sulla sabbia. Alle 05:15, in un mattino nucleare che divideva me da quel bar, la portai in spiaggia e il mare fu il giusto compromesso. Il suo corpo non aveva mai affrontato il peso di carne estranea, il sapore gli era sconosciuto. L’acqua del mare, mista al sangue, ripulì quel ventre sporgente, il battesimo delle onde la consegnò all’ipocrisia del mondo. Colpa mia, solo colpa mia. Avevo stretto limpide mani armoniche fino a bloccarne la circolazione, avevo invaso un territorio straniero, la mia bandiera si era conficcata in un terreno fertile. Poi tra le mie braccia l’airone aveva trovato riparo dalla vita e dall’insegna di un bar. Eravamo uno strappo netto alla caducità del tutto. Andammo lontano, più lontano del lontano. E secondo voi quanto poteva essere lontano il lontano? Semplice. Era un bancone con la solita sete. Un posto in fondo a destra, un bicchiere davanti gli occhi, l’asfalto bagnato dell’attesa: siamo luoghi e nulla più. Il lontano è lo spazio ristretto della nostra inutilità, ci permette di non esistere e questa è la salvezza. BUM! La maniglia è difettosa, non sono in grado di ripararla. Il migliore della classe siede sempre al primo posto, ascolta e prende nota, la lezione di biologia è la più interessante. Ventricolo sinistro, la lama deve essere affilata, il cuore non lo sradichi facilmente. Una volta completata l’operazione è tempo di analisi. Giovani coscienze sanno quantificare il peso di una materia, ne sanno riconoscere i tratti. Sorreggono delicatamente i cuori, che siano di rane o persone. Crescendo l’universo li cataloga, li riveste di nylon, per non permettere alla polvere di posarsi su teste acerbe, li mette su scaffali esposti a qualsiasi prezzo. Le giovani coscienze dovrebbero prendere polvere, infettarsi di idee veneree, piaceri ostili e mani musicali. Lei mi aveva gettato addosso fango e catrame, quel mare era inquinato dall’alcool delle 05:15 e le onde da schiena ricurva e ventre sporgente vomitavano i miei fallimenti, gioie per amici di vecchia data. Demoni. Giovani coscienze dovrebbero allontanarsi dal mondo, lasciarlo naufragare nella propria falsità. Giovani povere e fottute coscienze, dovrebbero ascoltare “Prélude à l’après-midi d’un faune “ e immaginare Debussy cantare nell’estasi di prati incolti, nel crescere incessante del desiderio. Oppure chiedere a Miller cosa ci fa un americano a Parigi. Non vi risponderebbe, si limiterebbe a ricordare l’odore dei bordelli, di abiti consunti e lana caprina e vi direbbe che la fortuna di Parigi sono gli occhi di Mona. Mona è Parigi. Ma Mona forse non è nemmeno in Europa, è rimasta in America a sognare e sognare. I continenti brillano sotto il suono delle sue ballerine di cartapesta. Sono così reali, Mona, Miller, Debussy, ciglia screpolate, cavie da laboratorio e gli ultimi alunni usciti per tornare a casa. Tutti in una bolla d’acqua, nel silenzio interrotto di questa spenta società. Belli i bordelli di Parigi. Il mio banco in fondo a destra è il posto degli dei, siedono demoni e santi, relitti dei miei tempi. La rana è qui, riposa morta nel sonno di un contenitore sterilizzato. Quanto siamo diversi da questo essere? Noi, tagliuzzati per strada mentre attraversiamo le strisce e tagliuzzati in una scuola alla mercé di giovani menti. Vedete la differenza? Non vi è differenza signori, il mio merito è nel voltarvi le spalle e lasciare che il dubbio vi logori. BUM! Chiamerò un fabbro domani, non posso sopportare la non curanza dei piani alti. Per il momento questa finestra continuerà a sbattere. Ogni cosa sbatte, sbattono le guerre, sbatte la cocaina, sbatte la moglie del portinaio i tappeti al mattino, sbatte il sole su inverni muti, sbatte Ingrid dentro una bara, sbatte la verità in faccia agli uomini d’onore. Non sono uomo d’onore signori miei, non sono abile nell’uscire dalle quinte indenne da applausi. Lei però mi ha reso libero. Potrà sembrarvi assurdo ma la sua carne viva e imperfetta mi ha donato la dimensione esatta delle cose. Io votato al precipizio e lei con la sua mano pronta a raccogliermi. Se non è amore signori allora non so cosa dirvi. Sono convinto che sia meglio questa finestra, che argomenti pratici siano più sostenibili, ma credetemi sul fatto che quello poteva essere davvero amore. Forse è giunto il momento di andare. Devo chiudere questa stanza mettere il cappotto ai demoni e prendere un ombrello: non cesserà di piovere stanotte, ma questa finestra continuerà a sbattere e ad ogni colpo le sinapsi mi riporteranno a quel mare, alla bellezza delle onde e del freddo sotto la giacca. Riprendo il mio posto dalla parte degli dei e torno a casa.

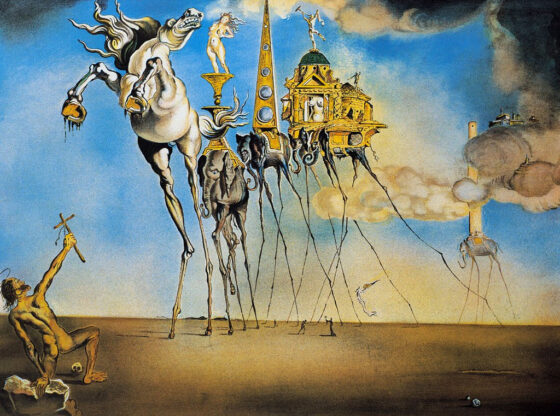

L’immagine di copertina è Il dubbio, di Giacomo Balla