La crisi del “prometeismo e titanismo” nel ‘900 letterario e cinematografico :

da Gatsby al Principe di Salina e a Citizen Kane.

Nacque l’uomo, fatto con seme divino da quell’artefice

del creato, principio di un mondo migliore,

o plasmato dal figlio di Giàpeto, a immagine di dei

che tutto reggono, impastando con acqua piovana

la terra recente che, appena separata dalle vette

dell’etere, ancora del cielo serbava il seme nativo;

e mentre gli altri animali curvi guardano il suolo,

all’uomo diede viso al vento e ordinò che vedesse

il cielo, che fissasse, eretto, il firmamento.

( Ovidio, “Metamorfosi”, libro I, vv.78-84)

Il Mito, da Prometeo al Re Lucertola

Prometeo (figlio di Giapeto) era uno dei Titani, ancestrali divinità preolimpiche, imparentate ai Ciclopi: imperversavano tra terra e cielo prima che Zeus vi ponesse ordine; fu Prometeo che forgiò gli uomini con acqua e fango, come volle Zeus, ma li dotò di memoria e intelligenza e rubò il fuoco agli dei dell’Olimpo per consentire alle sue creature di riscaldarsi e di cibarsi, nonché avviarsi verso conoscenze tecnologiche e scientifiche; Zeus, che non amava gli uomini, lo punì ed ordinò ad Efesto di incatenarlo ad una rupe in Scizia, dove il suo fegato sarebbe stato divorato da un’aquila per poi ricostituirsi continuamente, così da rendere eterno lo strazio della tortura; la terribile punizione durerà fino a che un semidio, Eracle, lo libererà.

Le vicende di Prometeo sono state narrate variamente, e da tanti, da Esiodo ( Teogonia, VIII-VII sec. a.C. ) ad Eschilo (VI-V sec.a.C.), che gli dedicò una trilogia di tragedie, a Goethe che scrisse su Prometeo un dramma lirico ( Prometheus, 1773), fino a Pavese, passando attraverso importanti composizioni musicali (Beethoven, Liszt ). Pavese scrisse su Prometeo (il cui nome in greco significava “colui che pensa prima”) nei “Dialoghi con Leucò”, del 1946; il dialogo era intitolato “La Rupe” e la rupe era, ovviamente, quella a cui fu incatenato Prometeo; il Prometeo di Pavese è la rappresentazione più chiara della fisionomia che il personaggio dell’antico mito ha assunto nella modernità: un “dio” ribelle, un dio lontano e diverso dagli altri dei, caratterizzato da un indefettibile senso di giustizia e di eroica generosità, commista al senso di una sconfitta inevitabile.

Prometeo ispirò nei secoli gli scrittori e gli artisti che sentivano il peso del potere delle divinità, umane e non, tese all’esercizio di un’autorità illimitata e incontrollabile, contro le quali il Titano espresse una possibilità, quella di una rivolta coraggiosa e disperata; Prometeo è, di fatto, l’archetipo dell’eroe che sa di non avere concrete possibilità di sconfiggere l’avversario, ma sa anche che non può accettare la sconfitta senza lottare: è, infatti, proprio nella lotta che si intravede il senso dello scontro. Il Potere che soverchia viene comunque sminuito dalla forza propulsiva di chi lo contrasta, forza che è di per sé dissacrante rispetto all’intoccabilità del Divino; per altro lo scontro di Prometeo e di Zeus ha come elemento di contesa il “fuoco”: affinché il potere degli dei non si indebolisca, l’uomo non dovrebbe né possedere, né controllare il fuoco, ma solo temerlo, in quanto arma terribile, appannaggio esclusivo degli dei onnipotenti; ma il Titano lo offre alle sue creature umane affinché esse riescano a riscattarsi dalla condizione di una sopravvivenza scialba, inetta, mortifera, così da incedere nella Storia a testa alta, e così da tendere il volto verso il cielo, verso le stelle, come le fiamme del fuoco stesso.

Sai che mentirei / sai che sarei un bugiardo / se ti dicessi /ragazza, non possiamo arrivare molto più in alto // Forza, piccola, accendi il mio fuoco / Forza, piccola, accendi il mio fuoco / Prova a dare fuoco alla notte // Il tempo di esitare è passato / non c’è tempo per rotolarsi nel fango / prova ora possiamo solo perdere / e il nostro amore diventare un rogo funerario…

E’ la traduzione di “Light my fire” ( 1967), uno dei brani più famosi della storia del rock e uno dei capolavori di Jim Morrison; sebbene il brano nascesse dall’intuito musicale del chitarrista dei Doors, Robby Krieger, fu il Re Lucertola a trasformarlo in un inno pscichedelico generazionale: come in “The End”, si avverte in “Light my fire”, in particolare nei cambi di tonalità e nelle fusioni strumentali, la carica dionisiaca a cui Morrison anelava; ma Dioniso è un’evidente trasposizione della figura prometeica: come il Titano, che rubò il fuoco agli dei, Dioniso offrì agli umani la forza dei liquidi divini, sebbene provenienti dal mondo organico ed inorganico; l’acqua, il latte e il vino avrebbero nutrito, rafforzato, inebriato gli uomini, cioè li avrebbero liberati dalle ingiurie esistenziali, dalla schiavitù del corpo e della mente. Il dionisismo di Jim Morrison si era definito attraverso la poesia di William Blake, Arthur Rimbaud, per mezzo del pensiero nietzscheano e grazie ad un vario e raffinato universo culturale; non si legga il testo di “Light my fire” come un semplice invito alla trasgressione erotica, ma come espressione della sua ossessiva ricerca di comprensione dei limiti fondi del nostro universo occidentale, persi nei culti sciamanici e aggrediti dalla cultura della percezione allucinata, quella che Jim Morrison credette di rintracciare nell’opera di Aldous Huxley. Fu, perciò, Jim Morrison, una delle incarnazioni più generose e rigorose del mito titanico-prometeico: la sua rivolta esplose contro la tirannia della banalità dei benpensanti, dove assente risultava quel ”fuoco” negato dagli dei affinchè l’umanità permanesse nel torpore, nell’ottundimento, nella negazione della Libertà.

“Il Grande Gatsby”, la sconfitta di un Titano innamorato

«Si può individuare nel sogno americano – scrive Harold Bloom – il mito caratteristico del XX secolo e Francis Scott Fitzgerald ha, allo stesso tempo, celebrato e satireggiato meglio di chiunque altro quel sogno divenuto incubo».

Harold Bloom, autore de “Il Canone occidentale”, lista dove sono rintracciabili i testi e gli autori più determinanti della nostra civiltà letteraria, ha apprezzato e valorizzato la storia di Jay Gatsby nel romanzo di Francis Scott Fitzgerald ( 1925) riallacciandola al mito americano del sogno del self made man, moderna trasposizione dell’eterno titanismo; il personaggio, raccontato dalla voce narrante di matrice conradiana, di Nick Carraway, si è gettato nell’epica impresa di raggiungere un livello socio-economico altissimo con il preciso intendimento di recuperare un’ antica storia d’amore appena sfiorata, con la dolce Daisy, che ha sposato, intanto, un uomo di successo, ricco, fedifrago, presuntuoso, ma di successo; Gatsby si insedia su di una collina di Long Island, di fronte alla villa di Daisy e del marito; la collina è una strana roccia a forma di uovo, chiamata West Egg. Qui Gatsby organizza feste caleidoscopiche, manifestando una ricchezza esagerata, per altro ottenuta con sistemi probabilmente illeciti; riesce a recuperare in parte Daisy, che è dolce, raffinata, ma piuttosto vuota, anche se non tanto da non avvertire una sorta di cupa insoddisfazione esistenziale. Le relazioni del marito di Daisy, la rozza e superficiale dialettica sociale, le accidentalità del fato costruiscono, però, esiti tragici; ne deriva una sconfitta generale, una sorta di olocausto dove “brucia” il sogno americano di Gatsby. L’uomo, che non aveva voluto rinunciare alla donna amata, aveva lottato con tutte le sue forze, cercando di appropriarsi di quella felicità che appariva “divina” negli anni ruggenti, fatta di danze, abiti eleganti e unici, sciupio di denaro, dissolutezza, disinvolto individualismo e cinismo a gogò … intanto il “dio” che punisce Prometeo è già pronto e determinato a punire anche Gatsby: l’uomo non se ne accorge, ma è già crocifisso sulla rupe di West Egg e l’aquila del rimorso gli rode già il fegato, mentre muoiono i vari personaggi, laterali, ma capaci di contribuire in maniera determinante al disastro della comunità che il romanzo ha osservato e rappresentato; Gatsby non aveva obiettivi particolarmente generosi e nobili, non mirava a dare all’umanità spunti di pulsioni cognitive: il suo “fuoco” era l’amore per Daisy e la sua gittata ribelle era di misura individualistica: si avvertiva, tuttavia, in lui la disponibilità al sacrificio e la quasi eroica determinazione ad accettare la sconfitta. Se la sua “grandeur” da parvenu non lo redime dall’egotismo a cui sono condannati i personaggi del’900, lo ascrive, però, ad un universo pulsivo, ad un’umanità che non ha ancora rinunciato a sognare e a lottare per i sogni più disperati; un titanismo solipsistico, quello di Jay Gatsby, dunque, ma autentico e cosciente della sconfitta: la Lucia che è in Daisy ha sposato dopo un secolo il suo Don Rodrigo e Renzo-Gatsby cerca di rapirla e portarla nella rocca del suo castello, ma invano…l’ ottocento e il romanticismo sono ormai lontani.

“Il Vecchio e il Mare”, un Titano stremato dalla fame

E’ sempre terribile rileggere “Il Vecchio e il mare” (Ernest Hemingway, 1952 ), sia per la storia stessa del pescatore Santiago, che da più di 80 giorni non pesca nulla, sia per le sanguinose vicende di lotte che si profilano tra le creature del mare; il racconto di Hemingway è una sintesi delle teorie relative alla lotta per la sopravvivenza: l’adattamento all’ambiente che impone le sue regole, la lotta seguita dalla vittoria degli individui più idonei, la sconfitta e l’inevitabile scomparsa dell’individuo più debole; quest’ultimo, per quanto capace e attento alle leggi naturali, è reso ancora più fragile dall’incalzare dei vincitori e dal profilarsi di una fisionomia spirituale troppo caratterizzata da una sofferta sensibilità che, ovviamente, lo rende fragile ed esposto e lo segna ulteriormente con le stimmate del sacrificio e dell’accettazione. Santiago è rappresentato attraverso quest’ ottica: è un individuo messo sotto una lente d’ingrandimento mentre opera per la sopravvivenza; con lui c’è il “ragazzo” , come lo chiama il Vecchio, che lo aveva accompagnato nelle uscite per mare sin da quando aveva cinque anni, e che rappresenta l’unico possibile margine della sua stessa sopravvivenza: ma lui, il “ragazzo”, può ancora farcela, se esce con le barche dei pescatori fortunati, che portano a casa e al mercato un bottino consistente. Così ora Santiago è solo e, giù, nel mare, un “merlin”, un grosso pesce striato, abbocca, e inizia la danza della vita e della morte, tra preda e predatore; il racconto è tutto qui: il pesce cerca di salvarsi in tutti i modi, ora contorcendosi, ora paralizzandosi, dando sgroppate, tirando il filo della lenza, ma il Vecchio pescatore sa cosa deve fare e sa tenerlo e ingannarlo, mentre il suo pensiero sulla vita di quella creatura e sulla nobiltà stessa dell’animale si fa più intenso e sofferto; ovviamente il Vecchio sa che deve ucciderlo; ci riuscirà, tuttavia nel porto arriverà solo la carcassa del merlin, perché la sua polpa è divenuta cibo per i pescecani. La storia, darwiniana, dunque, nell’impianto principale, cela, sotto il piano interpretativo vagamente scientifico, un disegno mitopoietico nel quale non si può non scorgere una disperata e convulsa dimensione prometeica: Santiago, perseguitato dalla “tuke”, dalla fortuna, dal destino, si contrappone agli dei ostili e cerca a tutti i costi di sconfiggerli, ma l’esito della vicenda è tragico: resterà a mani vuote, pur avendo sacrificato la vita del pesce; anche parte degli squali muore nell’impresa e, per quei bocconi di sopravvivenza finiti nelle fauci di pochi pescecani, si è consumato un rito sacrificale collettivo inutile, dove i deboli hanno dovuto recedere dinanzi alla volontà del fato. Non c’è neanche l’archetipo del fuoco a ricordare l’atto dissacrate prometeico, ma in cielo le stelle, che accompagnano Santiago per mare, gli fanno dire:

”Anche il pesce è mio amico, non ho mai visto e non ho mai sentito parlare di un pesce simile. Ma devo ucciderlo. Sono contento che non dobbiamo cercare di uccidere le stelle.”

Santiago, stremato dalla miseria, perseguitato dalla sventura si protende, così, titanicamente alle stelle e al cielo; legato esclusivamente alla sua povera zattera, tormentato dai morsi del freddo e della fame, avverte la bellezza delle stelle lontane; sì, l’ottocento prometeico è lontano, ma la letteratura ci regala eroi capaci di sopportare la sventura e di lottare da soli contro la natura affinché la sconfitta sia meno disumana, anche solo guardando le stelle e sentendone la presenza.

Il Principe di Salina e l’irreversibile disillusione dell’ultimo dei Titani

“La verità era che voleva attingere un po’ di conforto guardando le stelle. Ve ne era ancora qualcuna proprio su, allo zenith. Come sempre il vederle lo rianimò; erano lontane, onnipotenti e nello stesso tempo tanto docili ai suoi calcoli; proprio il contrario degli uomini, troppo vicini sempre, deboli e pur tanto riottosi”.

E’ un estratto della parte sesta de “Il Gattopardo”, di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, pubblicato nel 1958 ed è un passo che segue il famosissimo episodio del valzer di Don Fabrizio Salina e Angelica, episodio che è presente nell’immaginario di tutti noi, inciso dai fotogrammi del film omonimo di Luchino Visconti ( 1963 ); il Principe di Salina è il “Gattopardo”, mitico felino rampante, impresso nello stemma di famiglia del Principe, fiabesca rappresentazione della forza anelante ad una “verticalità” dei grandi, degli aristocratici; Fabrizio era di altezza eccezionale, soprattutto per quei tempi (Burt Lancaster ne offriva un’incarnazione perfetta, nel film di Visconti), ma si protendeva al cielo e alle stelle anche con l’ausilio del portamento aristocratico e con i telescopi; a quel cielo appartenevano gli uomini come lui che recavano nel sangue la memoria delle antiche e grandi battaglie e i tratti della gloria e dell’onore; gli uomini come lui avevano combattuto per quella terra e le avevano sottratto debolezze e volgarità; ora che la volgarità era tornata vincente, a Fabrizio toccava rivolgersi al cielo e chiedere ragione della sconfitta, nonché auspicare la fine dell’esilio; il suo palazzo era la sua rocca e i vari Calogero Sedara erano i rapaci che gli martoriavano il fegato: non potevano la bellezza di Angelica né la giovinezza di Tancredi né la devozione della moglie o la profonda riservatezza di Concetta lenire quel senso di non appartenenza, quella inidoneità al mondo nuovo dove non c’era spazio per i gattopardi.

Quando Tomasi di Lampedusa riuscì finalmente a pubblicare presso Feltrinelli il romanzo era il 1958: erano passati più di dieci anni dalla fine della II guerra mondiale e un secolo dall’impresa dei Mille che fa da sfondo al “Gattopardo”: Il Principe Fabrizio di Salina era davvero uno sconosciuto, possedeva un’impronta storica ormai tanto sbiadita da essere invisibile o, comunque, incomprensibile. Se ne “I promessi sposi” Manzoni aveva celato sotto il velame delle guerre secentesche il conflitto connesso all’indipendenza italiana, Tomasi di Lampedusa negli anni cinquanta intese sicuramente offrire un’occasione di riflessione circa la Resistenza mentre narrava l’impresa garibaldina; ma dove posizionare il Principe di Salina? Tra gli sconfitti o tra i vincitori? E, inoltre, c’erano sconfitti e vincitori in Italia dopo la II guerra mondiale? Fabrizio era sicuramente un vinto, aristocratico epigono dei vinti verghiani, ma non era un vincitore neanche Tancredi, che pur si pavoneggiava della sua giovinezza e delle sue vittorie; non poteva essere un vincitore neanche Calogero Sedara: il “gattopardo” era la rappresentazione di una civiltà tutta sconfitta in cui alcuni degli antichi titani sapevano che non c’era nessun Eracle che li avrebbe liberati dalle catene dell’inettitudine volgare con cui erano stati imprigionati. Forse, chissà!, si poteva tornare a quelle stelle…” Forse la collera di Dio si era saziata…”, pensa il Principe, guardando “immani nuvoloni color d’inchiostro”che scalavano il cielo a cui sentiva di appartenere.

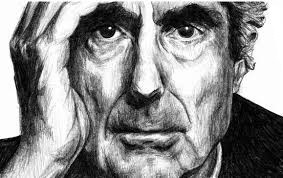

Quarto potere, un bambino senza la sua “Rosabud”: un prometeismo impossibile

Il titolo originale di “Quarto Potere” (collocato nel 1998 dall’American Film Institute al primo posto della AFI’s 100 Years) è “Citizen Kane”, Cittadino Kane; il film di Orson Wells uscì nel 1941 e, dunque in questa rassegna davvero minimale di opere incentrate su personaggi prometeici, avrebbe dovuto precedere “Il Gattopardo”, ma l’ambientazione è così attuale e la storia così riferibile ai magnati dei nostri giorni, che il film si dispone a chiudere il nostro tentativo di inquadrare le caratteristiche dei personaggi della contemporaneità, destinati ad un’esistenza priva di vera pulsività. L’opera, amata da tutti i più grandi registi (Truffaut, Spielberg, Scorsese…) è caratterizzata da tecniche sofisticate, da una insistente profondità di campo e da quello che è chiamato “angolo olandese”, cioè un’inquadratura nella quale l’orizzonte è in diagonale; ma quando l’orizzonte è in diagonale? Nel caso di Kane accadeva quando da bambino scendeva sulla neve con il suo slittino…era uno slittino di marca “Rosebud” e “rosebud” fu l’ultima parola da lui pronunciata sul letto di morte. Il film si delinea come un complesso puzzle di brandelli esistenziali di Charles Foster Kane, messi insieme secondo la tecnica di un thriller (Borges definì Quarto Potere “Un giallo metafisico”!), un thriller che, però, non riesce a scoprire il senso di quella parola sussurrata in limine mortis; e tuttavia in quella parola, rosebud, c’era tutta la storia di un bambino che viene strappato alla sua vita di slittini e giochi e messo a studiare da “miliardario”. Il bambino cresce ed entra con successo apparente nel personaggio tipicamente americano del Tycoon : si costruisce un impero con il controllo della stampa, promuove forzatamente delle celebrità (la seconda moglie diviene un soprano di successo senza averne le capacità), edifica una reggia (Xanadu) che è una vera minuziosa ricostruzione del mondo.

Kane ha di Gatsby il desiderio incontenibile di una piena realizzazione del “sogno americano”, del principe di Salina ha il senso del Potere, anche se transeunte ed inconcluso, ma un potere misto al disprezzo per ciò che è riuscito a realizzare, di Santiago de “Il Vecchio e il mare”possiede la stessa scoperta fragilità di chi anela vanamente alla felicità: di Prometeo ha la forza disperata di chi sa che resterà sconfitto.

La lunga Storia di un mito senza futuro

Il ‘900 letterario non ci riserva, dunque, personaggi prometeici, ma solo personaggi caratterizzati da una slabbrata vaga memoria di antichi e ribelli eroi prometeici, dopo secoli nei quali Prometeo aveva, invece, dominato le tante narrazioni a cui ci eravamo appassionati: Omero, lo sappiamo bene, aveva coltivato illustri rappresentanti del mito prometeico, soprattutto nella schiera degli sconfitti, dove Prometeo è pienamente se stesso: Ettore è una delle sue raffigurazioni più grandiose :

”…Al fianco ho già la morte, e nullo/V’è più scampo per me. Fu cara un tempo/A Giove la mia vita, e al saettante/Suo figlio, ed essi mi campâr cortesi/Ne’ guerrieri perigli. Or mi raggiunse/La negra Parca. Ma non fia per questo/Che da codardo io cada: periremo,/Ma glorïosi, e alle future genti/Qualche bel fatto porterà il mio nome” (XXII libro dell’Iliade di Omero, trad. V.Monti).

L’Enea virgiliano ne incontra diverse figurazioni, si pensi almeno a Turno ed alla strenua difesa della sua terra; Roma tutta impiega l’archetipo prometeico quando deve celebrare le sue sconfitte più cocenti o certi nemici che odia, ma non disprezza, da Annibale a Catilina; Cesare, ancora inconsapevole della sua morte da Titano incatenato al suo destino, utilizza il mito quando descrive i comandanti gallici che gli appaiono più forti e valorosi, ma comunque destinati alla sconfitta; Dante, per evidenti coinvolgimenti personali, conosceva troppo bene la tipologia umana del vinto eroico e ribelle, e lo inquadra in alcuni personaggi che ci lasciano amareggiati per la loro condanna eterna alla dannazione: si pensi a Farinata, Ulisse, Ugolino… potremmo continuare inseguendo tutti i risvolti letterari di questa lunga storia, ma dovrebbe bastare un solo personaggio a chiarirci il senso dell’onnipresenza di Prometeo nella scrittura occidentale: il Titano per eccellenza, quello a cui non possiamo sfuggire, è Don Chisciotte della Mancia; il famosissimo capolavoro di Miguel de Cervantes, pubblicato nel 1605, che chiude definitivamente l’epoca del prometeismo letterario e anticipa il romanzo contemporaneo, dove il mito prometeico sopravvive solo nelle forme dilavate e sgranate che abbiamo cercato di rendere nei passi precedenti. Potremmo, dunque, congetturare che la morte dell’eroe prometeico è essa stessa la cifra distintiva della modernità, ovvero la modernità (e ancor più, la contemporaneità) conosce certo l’eroismo, ma non ha fiducia in esso; si pensi a Brecht che, nella “Vita di Galileo” ( 1939), dichiara a lettere di fuoco che è beato quel mondo che non ha bisogno di eroi…Il paradossale soggettivismo idealistico riserva al titanismo un commiato funebre grandioso, ma inappellabile: il “Faust” di Goethe ( 1831 ) , dove l’eroe prometeico è addirittura lo scienziato che sfida Mefistofele e che se romanticamente sembra sconfiggerlo, lascia dietro di sé un universo umano privo di padri, di tutele, di sistemi cognitivi; il passo successivo dell’occidente, sarà l’irrazionalismo che proporrà un prometeismo di maniera per mezzo del “superomismo”, dove lo sforzo titanico, riservato a pochi, non si sublima nella sconfitta, ma cerca una vittoria impossibile, che risulta per lo più non solo velleitaria, ma quasi sempre patetica.

“La Ginestra” di Leopardi (di Leopardi c’è anche un’ “Operetta morale” intitolata “La scommessa di Prometeo”, 1824) è forse l’unico testo in cui è davvero leggibile la spiegazione di un mito che ci ha abbandonato, lasciandoci orfani degli antichi eroici padri: il poeta recanatese, nella solitudine nella quale elabora un inquieto autentico idealismo, che incredibilmente sgorga da un sensismo altrettanto autentico, scorge nel profilarsi di un pensiero vile, gretto, stolidamente ottimistico, l’origine della crisi dell’uomo prometeico; “le magnifiche sorti e progressive”, in cui l’individuo contemporaneo ha finito col credere ciecamente, costituiscono un’aberrazione non solo logica, ma anche emotiva, aberrazione che condanna l‘uomo odierno ad una paralisi drammatica, all’inettitudine esistenziale, ad una catabasi priva di esiti conoscitivi…Cervantes ha raccontato dell’ultimo Hidalgo, Leopardi, con mesta e ben criptata ironia romantica, considera eroica la sorte della “ginestra”, con una evidente regressione verso il mondo vegetale delle più importanti funzioni vitali umane:

…E piegherai

sotto il fascio mortal non renitente

il tuo capo innocente:

ma non piegato insino allora indarno

codardamente supplicando innanzi

al futuro oppressor; ma non eretto

con forsennato orgoglio inver le stelle,

nè sul deserto, dove

e la sede e i natali

non per voler ma per fortuna avesti;

ma più saggia, ma tanto

meno inferma dell’uom, quanto le frali

tue stirpi non credesti

o dal fato o da te fatte immortali.

Leopardi scrisse con spirito profetico “La Ginestra” nel 1836, venti anni dopo circa un diciassettenne di nome Arthur Rimbaud rappresentò altrettanto profeticamente la condizione in cui l’individuo, privo di certezze pulsive e di eroiche tensioni, si ritrova a vivere: siamo battelli “ebbri” che nuotano in un immaginario a volte pauroso, quasi sempre incompresibile; il bambino che gioca con la sua barchetta di carta nell’acqua della pozzanghera è quanto di meglio possiamo essere o diventare; le fughe in un improponibile prometeismo si rivelano deludenti, dolorose, sofferte, velleitarie e donchisciottesche. Con l’eroe di Cervantes, ormai sul letto di morte, Gatsby o Santiago de “Il Vecchio e il Mare” o il Principe di Salina o Citizen Kane, ma anche Jim Morrison, che tanto amava Rimbaud, e tanti altri che a quel mito attinsero, potrebbero seriamente asserire: “io sono nato per vivere morendo”.

Brunella Sacchetti

La crisi del prometeismo e titanismo

La crisi del prometeismo e titanismo

Rassegna letteraria del '900

Critica letteraria

2018