La poesia di Grace Schulman

Di Rossella Pretto

C’è un pedale indiscutibile che muove i versi di Grace Schulman, poetessa newyorkese classe 1935, vincitrice nel 2016 della Frost Medal For Distinguished Achievement in American Poetry e membro dell’American Academy of Arts and Letters: cioè, la musica. Così è in The marble bed, sua ottava raccolta poetica (Turtle Point Press, 2020, pp. 116, $18). Una musicalità interna amplificata dal ricordo di un marito che non c’è più. Lui virologo e lei poetessa, uniti da cinquantasette anni di matrimonio: nella differenza profondamente complementari. Se ne avverte il legame indissolubile, l’intimità densa. E il senso di perdita si fa infiltrante.

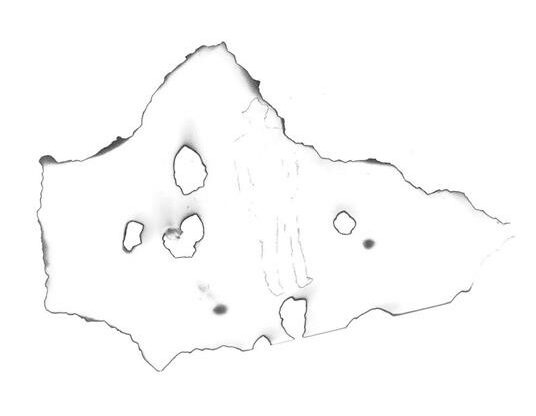

Un’altra poetessa (canadese) ha scritto un libro sul lutto: Anne Carson. In Nox (New Directions, 2010), Carson tenta di colmare il vuoto creato da un rapporto sfilacciato. Il fratello Michael ha infatti lasciato l’America nel 1978 e da allora, per 22 anni, si sono scritti solo sporadicamente; tant’è che la vedova di Michael ha faticato non poco a rintracciarla per comunicarle il decesso. Nox è una sorta di diario inframmezzato di foto, biglietti, note, stralci di giornale, cartoline. Ed è una meditazione sul carme 101 di Catullo (in morte del fratello). Carson si chiede anche se i frammenti che le rimangono siano fatti o solo racconti quasi mitologici, come quelli di Erodoto mentre descrive le usanze di popoli lontani e sconosciuti. Si ha l’impressione che il libro sia una massa scura, una brace, carbonizzata ma ancora rossa di un dolore che abrade la mente che si interroga. Diversi i contesti di riferimento, certo, e le esperienze. Notevole la distanza.

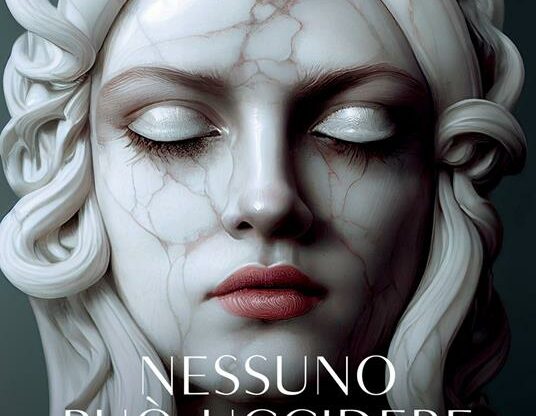

The marble bed, dal canto suo, si libra alto sul dolore e lo trasfigura, lo incastona nel marmo e modellandolo lo restituisce al mondo in pentagramma. Perché lo attraversa senza ammansirlo: «Conservo il dolore. Perdilo, perderai tutto». Ma lo lascia andare: ‘The Letting Go’, si intitola l’ultima sezione.

C’è anche tanta New York City, patria di Schulman e tra i suoi soggetti preferiti: una città che riflette, intrecciandosi al canto, sulle grandi tematiche esistenziali e spirituali per cercare di ritrovare, ogni volta intatto, uno scampolo di bellezza nelle avversità. Ci sono poi i fiori, tanti, una natura sfolgorante e l’arte pittorica. Oltre alla musica, come detto, non solo quella poetica: Schubert, Mahler, Bach. Molti di questi versi riguardano l’Italia e l’Europa, con i loro echi classici: Odisseo, Enea, Dante. Parte del lavoro infatti è stato condotto alla Bogliasco Foundation. Vi trovano posto la storia di Montale e Clizia – quella Irma Brandeis di cui Schulman è stata allieva al Bard College -, le parole di Ezra Pound a Rapallo, o il cimitero genovese di Staglieno – incontrato anche nel catartico attraversamento del male di Alessandro Rivali, La terra di Caino (Mondadori, 2021), dove «gli angeli di Staglieno vegliano / le geometrie spezzate: / l’arco inesplicabile della vita».

Sono frammenti, epifanie significative e dileguanti. Un’ode all’esistenza in cui le cose che residuano diffondono il ricordo, descrivono la caducità attraverso gli oggetti che pulsano ancora. Come le statue del cimitero genovese: la vita racchiusa nel marmo, dove l’angelo della morte può prendere le sembianze seduttive di una donna – labbra ammiccanti e ali spinate, un angelo di passione raggelata. «Mi atterrisci, Morte, / e con un’occhiata d’intesa mi adeschi», scrive Schulman. La statua della vedova che si china sul letto di morte del marito, poi, titubante nell’atto di alzare il lenzuolo che ne ricopre il volto, sembra chiedersi: perché lui? «Nell’infinito silenzio, / si aggrappa a dettagli precisi per avere risposta». La precisione scientifica, come un microscopio, veicola l’apparizione dell’orologio d’argento di Jerome L. Schulman, che non si è fermato. O un bottone del pigiama. Ecco l’epifania. Occasioni, istanti ancora tiepidi.

Se il lamento può essere un’orazione che apre le porte allo stupore per la fragilità e la meraviglia del creato, allora The marble bed è il giusto viatico per un’esperienza luttuosa che dal dolore più isterilito preme per innalzarsi alla preghiera vitale e rivitalizzante. La felicità «non è un falò», ci dice Schulman, «ma una luce intermittente, / un campo di lucciole / che lampeggia acceso spento acceso». «In un universo ferito, i ciuffi / d’erba brillano ancora, sbuca il primo narciso tra il ghiaccio sciolto, e una poiana codarossa // si posa sulla guglia di una cattedrale». Chi non può più parlare di dolore canta. E dunque, scrive la poetessa, «poiché non posso perdere il mondo offeso // senza perdere il mondo, dovrò magnificarlo».

È questo che ci si aspetta dalla poesia: che buchi per un attimo il velo opaco dell’insensatezza con uno sguardo puntuto e a tratti irriverente, ma limpido e pietoso, rivelando la sorpresa che commuove ogni volta.