Provare il canto alla durata

Di Rossella Pretto

Ti interroga – molto – questa durata

che non trovi. In te si sfà. Smaterializza

nel mondo. Anche il cibo è

fast e tutto è stop&go.

Si decide sulla frazione

di secondo, non si conta più. Anzi,

si conta troppo. Tutto.

Così il tempo diventa numero che si assottiglia. Una magrezza che contrasta con i fianchi larghi che tornano nei canoni abbondanti di bellezza. Non sempre, certo. L’esperienza è bipolare. Perché sia ognuno per sé, ombelicale e tutto relativo. Senza possibilità di accordo tra uomo e uomo (essere umano, va bene). E nessun punto di contatto, di incontro.

E dunque pace mai.

Quando il gusto – e ne hai preso a modello il più sciocco – domina l’esistenza imponendosi al modello che svapora. Magari più d’uno, ma non “uno per ognuno”. Rinchiusi tutti nella cella di gomma della propria paura. Anelando essere solo “questo che posso gestire”, una caratteristica asfissiante che cancella la prospettiva di una complessità umana in grado di formare insiemi che si intersecano. Eppure potrebbe, il gusto, disporre il ventre per la nascita di una creatura dei molti.

Il tempo.

Non più nemico da affamare ma vita che osserva e si protende, tenta l’abbraccio con lo sguardo che si fa mano e corpo. Anche nel gesto minimo. Per provare l’incanto dell’eternità d’istante che si somma l’una all’altra e si dilunga, si estende a toccare quella di un altro, anch’essa stirata a guadare il torrente del tempo che non si teme.

Osare il Canto alla durata, come fa Peter Handke in quel bel poemetto che scrive nel 1986, tradotto in italiano nel 1988 e ripubblicato nella Bianca di Einaudi dal 1995 a oggi.

La durata su cui si interroga da tanto. E già da qui, dall’inizio, Handke ci dice che la durata è una frequentazione che si esprime meglio nella (e con la) poesia, e nella ripetizione (non a caso Ripetizione è il titolo di uno dei suoi romanzi). Sì, perché quante volte ha avvertito la durata nella primavera che bacia la Fontaine Sainte-Marie, nel vento che accarezza la Porte d’Auteuil, nel tocco del sole sul Carso o nell’alba che lo sorprende verso caso dopo un’intesa… Quante volte… L’esperienza si ripete, prova ancora a farsi e dirsi.

Handke continua domandandosi cosa sia quella durata. «Una sensazione, / la più fugace di tutte le sensazioni, / spesso più veloce di un attimo, / spesso non prevedibile, non controllabile, / inafferrabile, non misurabile. / Eppure con il suo aiuto / avrei potuto affrontare sorridendo ogni avversario / e disarmarlo / e se mi considerava un uomo malvagio / l’avrei convinto a pensare: / “Egli è buono!” / e se esistesse un Dio / sarei stato la sua creatura / finché provavo quella sensazione della durata».

Non è misurabile. Abbiamo detto che non è calcolo e dunque non previsione. E aiuta a disarmare l’avversario. Questo sì che è bizzarro… È qualcosa di divino che mette pace tra chi si giudica e si attacca. Strano, proprio strano…

E allora Handke scrive e ricorda una sensazione che si ripete, una voce, come una voce udita per farlo consapevole e indicargli qualcosa: «e mi venne così di descrivere / la sensazione della durata / come il momento in cui ci si mette in ascolto, / il momento in cui ci si raccoglie in sé stessi, / in cui ci si sente avvolgere, / il momento in cui ci si sente raggiungere / da cosa? Da un sole in più, / da un vento fresco, / da un delicato accordo senza suono / in cui tutte le dissonanze si compongono e si fondono assieme».

E dunque, dice Handke pensando a Goethe, «ecco, la durata è la sensazione di vivere». E qui le cose si complicano. O si arricchiscono. La durata porta allo straniamento (un sole in più, i sensi acuiti) ma ricompatta e si estende per tutto il tempo che l’uomo ha. Quello concesso – ma tutto intero, se si è abili nel riconoscerlo.

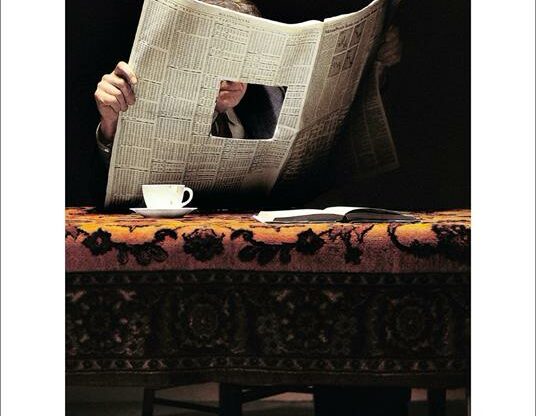

Spesso il tempo denuda ed espone. Ma questa durata avvolge, culla. Se ci si mette in ascolto.

La durata, però, non è la mera ripetizione che affligge, continua Handke. Durata non è tutto ciò che è privo di forza, calore, conforto. Non è il miracolo che impietra e stacca l’attimo dall’attimo, non la meraviglia senza pari che disloca la mascella. «Ancora una volta ho capito / che l’estasi è sempre un che di troppo, / è la durata invece la cosa giusta».

Vero (potresti sperare di pensare), ma come arrivarci, come dare l’assenso a qualcosa che metta a riposo il drago? Suggerisce lo scrittore di non considerare «che si possa raggiungere la durata / con una residenza stabile / e con le abitudini». E poi: «Certo, la durata è l’avventura del passare degli anni, / l’avventura della quotidianità, / ma non è un’avventura dell’ozio, / non è un’avventura del tempo libero (per quanto attivo)». Ora et labora. Non solo così. «Perché se avesse una regola / richiederebbe allora un paragrafo / e non una poesia». Niente previsioni e niente regole.

Solo fedeltà.

A sé stessi e al proprio divenire e al proprio «vero amore». Qualcosa da niente, il centro del mondo. Per te. Per tutti. Il punto d’incontro. Esercitare quell’amore. «Il canto della durata è una poesia d’amore. / Parla di un amore al primo sguardo / seguito da altri numerosi primi sguardi. / E questo amore / ha la sua durata non in qualche atto, / ma piuttosto in un prima e in un dopo, / dove per il diverso senso del tempo di quando si ama, / il prima era anche un dopo / e il dopo anche un prima». Sarà forse così anche quello che succede a Jon Fosse, a quel tempo che non passa, a quell’amore che torna ripetuto in figure che sono ricordi o sono proprio altri e diversi esseri umani. L’altro nome, titola i primi due libri della sua Settologia. E poi continua con Io è un altro. Tre libri ancora. Avanti e avanti, nell’attiva riproposizione di qualcosa che costituisce il sentimento della durata, la sensazione del vivere. Che non trapassa perché attivamente indagata, rifatta. Una scrittura che non ha pace finché non incontra sé stessa. e a sé stessa è fedele. Fino alla fine. Una scrittura fatta di organi, cuore polmoni e intestini, che dà testimonianza di sé e del proprio sangue. Rosso, non blu o nero come quello della penna. Ma senza eroismi, dice Peter Handke. Solo respiro e azione, fiato della contemplazione. «Il pungolo della durata è ciò / che mi è mancato. / Chi non ha mai provato la durata / non ha vissuto», scrive Handke. E tramortisce.

Ti trapassa e pianta la tua testa sugli spalti, come fu con quella di Macbeth, il tuo “senza-durata” preferito.