Dopo un lento avvio negli anni Ottanta del Novecento (cfr. I militari italiani internati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, a cura di Nicola Della Santa, Firenze, Giunti, 1986; Flavio Giovanni Conti, I prigionieri di guerra italiani (1940-1945), Bologna, il Mulino, 1986), la storiografia su quel particolare tipo di migrazione italiana coatta che fu la deportazione dei prigionieri di guerra durante il secondo conflitto mondiale ha avuto uno sviluppo considerevole nell’ultimo decennio. Gli studi in questo campo, però, hanno privilegiato l’internamento in Germania e negli Stati Uniti (cfr., per esempio, Gabriele Hammermann, Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945, Bologna, il Mulino, 2004; Flavio Giovanni Conti, I prigionieri italiani negli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 2012; Gabriella Gribaudi, Uomini, non più soldati. Racconti degli internati militari italiani in Germania, “Quaderni Storici”, 49, 2 (2014), pp. 599-639). Invece, sulla base di una ricerca certosina e minuziosa – condotta soprattutto su documentazione inedita conservata presso l’Archivio del Ministero degli Affari Esteri, per quanto riguarda le fonti italiane, e i National Archives, per quanto concerne quelle inglesi – la monografia di Isabella Insolvibile affronta l’esperienza, rimasta più in ombra, dei deportati italiani in Gran Bretagna. L’autrice getta così luce su un caso particolarmente rilevante anche da un punto di vista quantitativo, dal momento che questo Paese detenne da solo poco meno della metà dei 346.000 prigionieri italiani finiti nelle mani degli Alleati, cioè oltre 155.000 individui.

La concentrazione su suolo britannico fu il risultato di ragioni essenzialmente economiche. Dopo aver iniziato a trasferire oltreoceano i cittadini delle nazioni dell’Asse in seguito allo scoppio delle ostilità, temendo che la loro presenza potesse consentire le operazioni di una quinta colonna nemica sul piano interno, le autorità di Londra – a partire dal 1941 – cominciarono a far affluire i prigionieri italiani in territorio britannico per far fronte alle carenze di manodopera interna specialmente nel settore agricolo. Non a caso, furono deportati principalmente militari di truppa perché la Convenzione di Ginevra proibiva l’impiego degli ufficiali prigionieri in attività lavorative manuali.

Come Insolvibile dimostra in modo convincente, il ricorso agli italiani non fu soltanto dettato dalle necessità dell’economia bellica, ma venne anche favorito dai pregiudizi nutriti verso la loro nazionalità. Gli inglesi, infatti, erano convinti che gli italiani non avrebbero rappresentato una minaccia in quanto li consideravano persone generalmente docili e scarsamente politicizzate. Parimenti, dopo il cambiamento di fronte da parte dell’Italia, conclusero che gli internati avrebbero potuto essere sfruttati in maniera più efficace per le esigenze britanniche nel lavoro dei campi, anziché in battaglia contro le truppe tedesche nell’esercito del Regno del Sud, in ragione dello stereotipo riguardante la scarsa capacità degli italiani come combattenti.

Proprio perché i prigionieri italiani erano utilizzati per compensare i vuoti negli organici della forza lavoro – piuttosto che per un intento punitivo nei loro confronti che, comunque, non mancò di condizionare le scelte di Londra – la loro cattività si estese fino all’estate del 1946. La detenzione, quindi, si prolungò ben oltre l’armistizio dell’8 settembre 1943, la dichiarazione di guerra alla Germania da parte del governo Badoglio il 13 ottobre 1943, la cessazione formale della guerra in Europa l’8 maggio 1945 e perfino l’avvento della Repubblica il 2 giugno 1946. Per un apparente paradosso, dunque, il numero dei reclusi italiani crebbe, anziché diminuire, con la cessazione delle ostilità tra l’Italia e la Gran Bretagna e con la cobelligeranza del Regno del Sud, passando dai circa 80.000 nel 1943 a più di 155.000 due anni dopo. Anzi, l’armistizio tra i due Paesi dette a Londra l’opportunità di trasformare la condizione giuridica degli internati, ma non la sostanza del loro trattamento, da prigionieri di guerra a “cooperanti”, facendoli lavorare anche in installazioni militari e nell’industria bellica nelle quali la Convenzione di Ginevra vietava l’impiego di detenuti nemici. I fascisti “irriducibili” – spesso non per motivazioni ideologiche, ma per reazione ai pregiudizi anti-italiani – che non accettarono di svolgere nessun lavoro furono appena 2.300, mentre solo 35.000 si rifiutarono di “cooperare” in un primo momento, per scendere a poco più di 5.000 nella seconda metà del 1945.

Il volume è opportunamente ripartito in due sezioni, con una cesura rappresentata dall’8 settembre 1943, una data periodizzante non solo per la storia d’Italia, ma anche per la sorte degli internati in Gran Bretagna. Furono, infatti, la resa dell’Italia agli Alleati e i suoi successivi sviluppi a rendere sempre più problematico lo status legale dei reclusi, oltre a far esplodere sia i problemi di collocazione politica tra i prigionieri – divisi tra Regno del Sud, Repubblica Sociale e indifferenza – sia il dramma psicologico di non vedere avvicinarsi il momento della liberazione personale nonostante il decorso della guerra e la successiva fine del conflitto militare. Ad aprire alla maggior parte degli internati la via del rimpatrio fu solo il completamento del raccolto delle barbabietole da zucchero alla fine del 1945, in coincidenza con la smobilitazione delle forze armate inglesi e con la crescita nell’arrivo dei prigionieri di guerra tedeschi in Gran Bretagna.

Insolvibile conferisce un risalto appropriato alla timidezza dei governi del Regno d’Italia nel cercare di affrettare i tempi del rilascio degli internati. Più che di deferenza verso Londra, si trattò del concorso di strategie opportunistiche: dall’illusione di poter acquistare meriti presso l’ex nemico da utilizzare alla Conferenza di pace all’alleggerimento della pressione demografica e del tasso di disoccupazione in un Paese semidistrutto dalla guerra e sull’orlo del collasso economico. In questa maniera, sebbene l’autrice non si addentri nel secondo dopoguerra se non per affrontare il difficile reinserimento dei rimpatriati e la memoria carente dell’internamento, il lettore riceve un esempio anticipato di quell’impiego dei propri cittadini all’estero come “merce di scambio” che contraddistinse poco tempo dopo la politica dei governi italiani con la ripresa dell’emigrazione di massa, soprattutto in direzione di destinazioni europee, dopo il 1945.

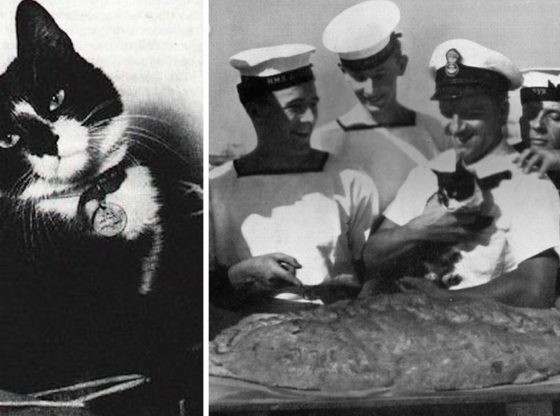

In una prospettiva comparata, la ricerca di Insolvibile offre ulteriori elementi a sostegno della tesi che, rispetto all’esperienza subita dai loro commilitoni in Germania e in Unione Sovietica, l’internamento dei militari italiani in Gran Bretagna fu una prigionia tollerabile, se non addirittura “buona”, contrassegnata dall’assenza di significative privazioni materiali, pur a fronte della perdita della libertà, di un crescente logoramento psicologico a causa del continuo procrastinarsi del rimpatrio e di un clima di ostilità e di disprezzo da parte della società inglese circostante. Quest’ultimo, comunque, non impedì ad alcuni soldati di fraternizzare con donne inglesi, concepire figli illegittimi e scegliere di restare oltremanica dopo la fine dell’internamento per ragioni affettive o per l’opportunità di trovare un impiego che in patria pareva quanto mai incerto.

La dettagliata ricostruzione della prigionia degli italiani in Gran Bretagna, nelle sue molteplici implicazioni storiche, politiche, giuridiche ed economiche, rende molto probabilmente Wops lo studio definitivo sull’argomento, nonostante l’autrice – con insolita modestia – consideri il suo lavoro soprattutto un “punto di partenza per ulteriori ricerche” (p. XXXVII). Nel formulare un giudizio etico, prima ancora che storico, sulla vicenda, Insolvibile riesce anche a sottrarsi a un facile pietismo empatico nei confronti dei deportati italiani e sottolinea come la responsabilità ultima del loro internamento debba essere attribuita, non già alle decisioni britanniche, bensì al consenso del popolo italiano nei confronti del regime fascista che aveva consentito l’ingresso della nazione in guerra.

Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-1946)

Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-1946)

Storia

Edizioni Scientifiche Italiane

2012

358

www.asei.eu