Dopo avere pubblicato, nella nuova sezione “Racconti”, uno scritto di Carlo Quondamangelomaria, continuiamo ad ospitare gli scritti di alcuni nostri lettori, amici, autori. Oggi è la volta di Letizia Dimartino. Nata a Messina, vive a Ragusa, città in cui, per molti anni ha insegnato. Ha pubblicato molte raccolte di poesia esordendo, nel 2001, con Verso un mare oscuro, edizioni Ibiskos. Alcune sue poesie sono presenti anche in prestigiose raccolte come Almanacco dello Specchio, 2009, edizioni Mondadori. Il suo ultimo libro, uscito nel giugno di quest’anno, con il titolo Direzione Inversa, è stato pubblicato da Il Seme Bianco, marchio editoriale legato a Castelvecchi. Oggi pubblichiamo quella che potremmo definire una serie di quadri, immagini di prosa poetica. Che ci raccontano Milano, in modo, pensiamo, struggente, forse sorprendente, per una città che siamo abituati a pensare in ben altro modo. Immagini, quadri appunto, pensieri forse ricordi.

MILANO

Milano che vidi per la prima volta piccolissima dopo un viaggio stremante in treno: era la freccia del sud, l’avrei presa tante e tante volte. Il tè sorbito alla stazione aveva il sapore più buono che potessi desiderare, il caldo patito nello scompartimento pregno di odori necessitava di una bevanda. Si arrivava dopo aver guardato al finestrino dalla tenda impolverata, i filari e le case immerse nella nebbiolina che sconoscevamo, noi che solitamente, in Sicilia, ci alzavamo dal letto col sole sfacciato .. e poi il nero della stazione, la città che irrompeva con un odore tipico, di umido di auto di belletto. Era Milano. La Coin di piazza 5 giornate immersa nella foschia, la Rinascente illuminatissima, sogno e stupore. Noi seduti al caffè della galleria, in una sera in cui tuonava e la paura era mista al piacere di essere nell’incanto. Le signore in cappello che assaggiano dolci colorati, i camerieri silenziosi che ci mettevano paura.

E poi le saracinesche abbassate d’un tratto, la polizia schierata, la corsa sotto i portici, piazza Scala attraversata di corsa col sorriso e la vacuità della gioventù: la metro mi avrebbe messo in salvo dagli anni ’70 che incombevano su una città che voleva vivere.

La villa della Callas spiata, nell’attesa di una sua insperata uscita, La Fracci nei pomeriggi polverosi, sul palco a danzare giovane e semplice, le scale mobili su cui si fanno “pensieri suicidi”, i taxi che vanno veloci, le cliniche visitate per improvvisi malori, le segretarie vestite di grigio, i medici che amerò..

Un gelato sul corso, la farmacia che sembra una profumeria, Fiorucci che rompe con tutto e tutti.. e l’odore del mattino: perché Milano ha un odore speciale, quello di una bella donna.

Adesso non la vedrò più.

Milano nel cuore, Milano nella testa. Io all’angolo di strada, sotto la pioggia in un giorno vicino al Natale, una bambola sul braccio: bionda come una Milanese bionda.

L’odore di Milano al mattino, le strade di settembre con le foglie già a terra, i temporali e il cielo basso e denso. Camminavamo sul selciato bagnato cercando quadrifogli che avrebbero cambiato la nostra vita, nelle aiuole curate dei condomini di periferia. Sul Corso le farmacie specchiate, i marmi lucidi e i tartufi dentro le boccette preziose. Pioveva piano, al ritorno una nuvoletta intorno ai lampioni, San Siro illuminato, la Montagnetta buia e solitaria, i giardinetti spogli, i caffè con le cassiere dalle gentilezze eccessive, dai pochi sguardi. Le commesse tornavano in fretta sorridendo in silenzio. Tuonava forte e la paura si insinuava, mentre un profumo di città che si addormenta saliva dalle piazze. Era buio era tutto diverso e lontano. Il Coin aveva luci alte, le sue vetrine spente. Guardavamo e niente poteva essere nostro, tutto il bello che ci offrivano i negozi, tutto il dentro della case, la cadenza elegante delle parole, e l’odore che “diceva” di lei. Solo lei.

La Callas con i turbanti smeraldo, la Fracci negli abiti bianchi e ampi, la Mondaini nei pigiami di seta, la Vanoni fasciata da paillette, la Valeri con smilzi tubini. Le donne che hanno “dato” a Milano. Che hanno ricevuto dalla città. Voci corpi mente lavoro. Chissà perché sto pensando a loro in questo quieta mattina di metà agosto. Sdraiata da sola. Col tempo. Le cose mai più fatte e i rammarichi calmi. Però ho vissuto io. Dentro, sì

E così tornano i figli. I letti da rifare, persiane da riaprire, olive capperi e cannella, origano sedano e basilico, verdure a friggere. Raccontano di una Milano che non si dimentica, di treni e metrò, del caldo in pianura e delle case soffocanti, di tutto che funziona e della gente. Gente nuova. Lingue e odori differenti. In una estate dall’aria che freme, bianca di umido, si coricano all’alba, in letti tremolanti, nelle stanze che lasciarono bambini. Si svegliano col mare in faccia. Ci sono profumi qui, conosciuti. Ci siamo noi.

La goccia dei Ray ban, il loden leggero, le sciarpe lunghe alle ginocchia, scarpe scomode e tracolle sui fianchi. Capelli sciolti e città nuove. Bologna che accoglie, Roma che splende troppo, Milano e i neon del Cynar, Firenze sporca, Catania nera e fascinosa. I treni lunghi e tristi e affollati, canzoni, medici, le strade con le ginestre gialle, agavi vicino al mare, auto colorate. Occhi bistrati e sguardi nelle foto. Mattini. Oggi finestre.

I negozi di Milano di una volta. Vendevano cappellini colorati e turbanti e guanti di pelle lussuosi su mani mozze di legno come manichini. Negozi di tessuti di lane pregiate affacciati sul Duomo e uomini che vi compravano, con occhio esperto, stacchi di pelo di cammello. Negozi di dischi dalle luci sfavillanti e pieni di giovani ed anziani in ascolto in Galleria. Salumerie con insalate russe e involtini gelatinosi e torte di formaggio con le noci adagiati nelle vetrinette come gioielli. Piccole pasticcerie con strudel e torte tirolesi e viennesi, frolle con frutti di bosco e commesse dai bianchi grembiali. Panetterie con focacce calde genovesi e michette vuote ma graziose, i fornai con il cappello impolverato di farina. Profumerie brillanti come diamanti dalle proprietarie belle e altezzose, i loro capelli ossigenati ed i foulard al collo. Fiorucci dagli abiti scherzosi e colorati, tutto nel disordine e nella musica. Le farmacie del Corso con i proprietari alti e gentili dallo sguardo lungo come scia misteriosa. Orecchini e bracciali e bijou di plastica optical appesi dietro i vetri in sequenze originali. Cuscini orientali e caftani ricamati in stanze dagli effluvi sconosciuti, le donne con capelli lisci e neri e occhi lunghi e fenici. Gattini siamesi e cani bianco neri nelle cucce in attesa di essere comprati ma tristi fra i cuscini dietro i vetri. Le verdure fuori stagione in botteghe di lusso. I caffè dai rumori sommessi e dai dolci minuscoli e insapori. Su tutto, i neon intermittenti nella sera nel sapore di nebbia di piazza Duomo. Le auto nere e lucide dai fanali gialli a fendere l’aria scura e densa. Il freddo, i baveri sollevati. Le commesse che tornavano in gruppo a casa, ricciolute e chiassose, le loro mani sulle bocche timide. Milano, sempre lei.

Passavamo davanti alla villa della Callas, una casa in città. A Milano. Zona piazzale Lotto, forse. Guardavamo le finestre, immaginavamo gli interni eleganti, speravamo di vederla uscire con i suoi turbanti colorati. La Callas che non faceva le smorfie della Diana di stasera che canta senza sentimento ma solo con molta tecnica. La Callas che soffrì troppo. Che morì sola. Maria.

Fine anni ’50, piazza Duomo di sera. Umido intorno ai lampioni. Un colore della notte che mette paura. Io bambina in quella città lontanissima. La mano di mia mamma, il senso di abbandono – mi sarei perduta lì? Avrei mai ritrovato la sua mano? – Era primavera, come sempre poi successe che vi andassimo. Milano che amai pian piano. Oggi la guardo. Oggi vi stanno i figli. Io qui, per sempre.

Un figlio che torna a Milano. Pochi giorni siciliani. Il letto da disfare, il pigiama da riporre, il suo bicchiere. Lui che guarda fuori, dalla mia finestra, la via e i suoi giorni che un tempo furono questi. E tutto somiglia al prima. E un non pensare, che é meglio…

Lasciata la bruma della pianura, i casolari e i filari immobili, in una luce bianca e spumosa, si arrivava a Milano nel nero della stazione. Il freddo sulle braccia, le gambe a tremare, il treno con la sua notte priva di sonno, ecco la città con la sua piazza che si illuminava nel mattino. Era settembre, ed eravamo giunti. Dimenticando il mare, e un sole sfacciato. Era settembre nei giorni che si prospettavano, nell’aria umida che si posava subito sul corpo. E un odore che la faceva unica, come una donna bella che piano si disfa

A settembre la “freccia del sud”ci portava a Milano. Ed era subito cielo stracciato, stazione desiderata, strade ampie e diritte. Temporali notturni, grigio intenso al mattino. I primi maglioni, le calze troppo presto. Le insegne del Cynar. L’odore delle colazioni col pane tostato, sul tram poi la città da guardare lentamente. Era autunno in ogni caso. Perché calpestavamo foglie e i tronchi erano neri, e un po’ si scivolava. I negozi dalle luci calme, i balletti pomeridiani alla Scala, si usciva accaldati, pensando alla Sicilia. Perché alla fine bisognava tornarci, e anche subito. Perché tutto doveva finire. Il saluto sul treno e già si pensava al mare. E già non eravamo.

Mio figlio scende la serranda a mezzanotte, piazzale Loreto ha luci e la notte comincia, con risvegli, perché lo studio necessita anche di momenti silenziosi e notturni. Il mattino dimentica il berretto, esce nel buio e pensa che io sto già nella luce in una cucina assolata. So che non torneranno più questi ragazzi. Anche se io ho bisogno di aiuto. Per fortuna amano già i tramonti milanesi ed io ne sono più che felice. Un futuro esisterà per loro, per tutti quelli che sono partiti in un mattino di settembre stranamente piovoso: erano cinque amici provvisti di grandi valigie e sguardi sfuggenti al saluto. Adesso stanno insieme. Per loro c’è un adesso.

Mio figlio è andato via. Vive a Milano, compirà 20 anni. Prima era andata via la sorella. Dopo studi e master lavora. Adesso lui. La mattina si sveglia alle sei, esce col buio e va per la città che comincia a vivere. Mezzi, metro, treno, poi il Politecnico. La strada che porta all’istituto è silenziosa. Piove spesso. I ragazzi sono tutti in fila, insieme. In un grande silenzio. Gli zaini, i rotoli per il disegno, le sciarpe avvoltolate, il sonno forte del mattino. Non parlano. Si sente solo lo scalpiccio sul selciato delle loro scarpe. Sono tanti, tantissimi. Hanno lasciato casa. Alcuni, come mio figlio, una isola che a quella ora è già assolata. Che non ha nebbie né silenzi mattutini. Ha colori sfacciati e luce, tanta luce.

Le aule sono illuminate ancora con lampade elettriche, richiamano i ragazzi. Fuori pioggia. Dentro caldo. Si mangia cioccolato. Si comincia a sorridere, a dire le prime parole della giornata. Ore. Ore. Finché tutto compare dietro i vetri. La città e i suoi rumori. La città e i lavoratori e gli studenti.

Mio figlio rimarrà lì. Ed io lo spero. Passeranno gli anni, l’essere divisi non conta più. Lui ha nostalgie normali: una passeggiata lungo il mare, il giardino di casa, certi tramonti calmi.

Io sono contenta sia andato, sono contenta che non torni. Vorrà dire che sarà valso tutto. Che avrà vinto. Questo voglio. Questo vuole lui.

Alle 16.25 guardo Milano. La guardo nella mente negli occhi nelle parole che ora sto scrivendo. Non la vedo da tantissimi anni ma tutto di un allora mi è bastato o così vorrei e mi dico e ripeto. Vi giungevo al mattino dopo una notte insonne ed eccitata. La stazione e il suo odore. Le valigie e il brusio, gli zii in attesa, l’auto posteggiata nel grande piazzale. Scendevo le scale di marmo abbracciando la città. Era tutto diverso era tutto un altro colore. Con il senso del non saputo del come potrebbe essere del dopo e dei giorni. La casa che ci accoglieva, gli alberi scurissimi e le foglie bagnate sui viali di una periferia elegante. Il cielo era pesante e metteva sconforto, ma i negozi brillavano di luce gialla, i neon delle piazze coloratissimi, le donne bionde, alte, distanti. Come ero inadeguata come tutto mi rendeva di un altro tempo. E scendeva sui tram della sera una nebbia che ancora esisteva e metteva scoramento. Gli uomini erano belli, guardavano un punto lontano che sconoscevo, dondolavano le loro borse da lavoro parlando nell’accento che desideravo. Tuonava di sera, i bar caldi, il mondo diverso. Milano oggi alle 16.25.

Ed ero a Milano di settembre. Domeniche. Mattine grigie. Poggiata ad un divano di spesso velluto, col cielo pesante alle finestre. Pensavo al mio che mi dicevano essere terso in quei giorni. Il desiderio si faceva grande, così la voglia di tornare, del vento delle nuvole bianche della leggerezza nei capelli e nel corpo. Si andava a comprare i giornali, una piccola torta in panetteria, le strade vuote, le auto velocissime e i marciapiedi cosparsi di foglie bagnate. Alberi dai tronchi nerissimi, alti alti, il selciato scivoloso, un silenzio diverso da quello siciliano. Era una città come ferma. Erano altri anni. Lucio Battisti diceva: “scusi lei mi ama o no?” Avevo una lunga sciarpa, un pantalone caldo, un cardigan dalle grandi trecce, capelli mesciati. E paura. Volevo prendere il mio treno e ritornare. Era un’altra Milano

L’aria a Milano era diversa in autunno. Tremava, si addensava, avvolgeva il mio nuovo cappotto di nero velluto. Cielo e auto, alberi e strade e un rumore sordo di città. Erano mattini tiepidi senza il vento di Sicilia. Mangiavo pane tostato, il cavalcavia nella periferia e sirene spiegate. Poi il sole a mezzogiorno, il golfino da togliere, le vie umide che evaporavano la nebbia leggera. E negozi e uno scoramento dentro. Gli ospedali, i medici, le loro segretarie vestite di grigio. Il taxi, la Rinascente, luminosa, il temporale che si avvicinava. E si faceva sera. Lucio Battisti che cantava, la musica in salotto, i divani nella casa ombrosa, lo sgomento dell’età. La malattia. E la gioia. E non capivo e non sapevo. E non so ancora. No, non so

Oggi sono stata a Milano. Tutto il giorno. E adesso sono tornata e sono qui. Era una Milano ormai antica, con strade diverse, con un odore speciale, era la gioventù era il piacere era il colore sbiadito e illuminato. Ho come pianto. Ho come vissuto

A mezzogiorno giravamo intorno alla villa della Callas a Milano, in una via d’alberi bruni. Le finestre aperte, le tende accostate, il giardino e lei che immaginavo nel mistero. Il pomeriggio, nel grigio densissimo di un autunno precoce, andavamo alla Scala a vedere la Fracci esile e bianca. Fuori pioveva piano piano, un velo di nebbia sulla piazza all’uscita, il senso del lontano, la casa irraggiungibile, la Sicilia che sembrava non esistere. E quelle ballerine… essere una di loro. Questo desideravamo ad una età che era troppo piccola. La sera al cinema a vedere “Sayonara” dopo essere andati in pasticceria. Un ricordo confuso, la musica e il buio. Il cream caramel al Motta, sotto le luci gialle della sala ampia e lunga. Il rumore delle tazzine, le spremute d’arancia rosse nei bicchieri alti. La Galleria semi vuota nella notte, i tuoni forti e paurosi, le tovaglie candide sui tavolini, i camerieri stanchi, le commesse della Rinascente che tornavano a casa sorridenti. Il tram lento del ritorno, i suoi vetri bagnati dalla pioggia fine, il freddo sulle spalle, le mani nelle tasche. Il sonno. Era la mia prima Milano

I miei figli e Milano. Io che la amai. Quel che gli raccontavo, da piccoli. Mio padre in galleria e la sua riga nei capelli impomatati, il suo collo di pelliccia. La guerra lontana, la guerra che poi venne. Milano che vidi in sere dal cielo burrascoso, con la paura per una città nuova, dall’odore sconosciuto. Perché gli amori per le città sono più forti che per un innamorato. E loro adesso nei treni, da immaginare. Con un dolore appuntito che mi fora. Con il pensiero che mi stringe. Io che non li vedrò mai lì. Ma loro sanno di me, di questo mio cuore mai pacificato. Adesso sentirò Jannacci e poi vorrei che il sonno mi prendesse. Loro in altri letti in altre camere. Io nel mio letto blu. Io. Loro. E tutto

Fine anni ’50, piazza Duomo di sera. Umido intorno ai lampioni. Un colore della notte che mette paura. Io bambina in quella città lontanissima. La mano di mia mamma, il senso di abbandono – mi sarei perduta lì? Avrei mai ritrovato la sua mano? – Era primavera, come sempre poi successe che vi andassimo. Milano che amai pian piano. Oggi la guardo. Oggi vi stanno i figli. Io qui, per sempre.

Letizia Dimartino

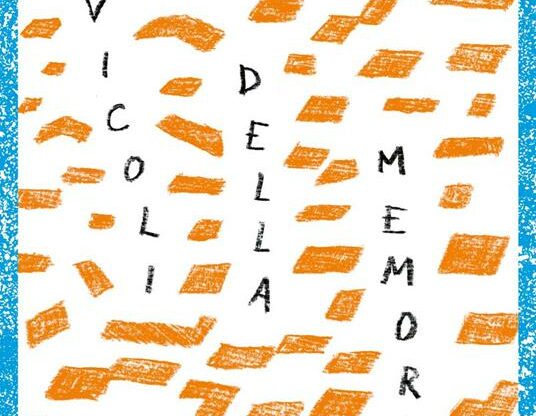

Direzione inversa

Direzione inversa

Prose

Il Seme Bianco

2017

107